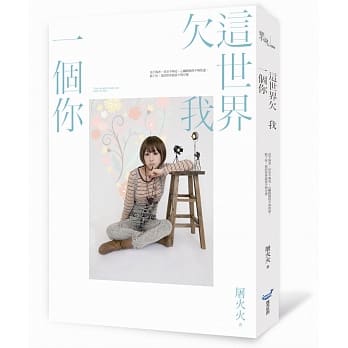

具体描述

有种女孩就像刺猬一样,不温柔,因为她必须坚强;必须浑身是刺,才能勇敢长大。

用开朗掩饰孤单,用不在乎掩盖失落和受伤,习惯把苦水和委屈隐藏在灿烂笑容背后,

努力深唿吸,勇敢面对人生的扰攘与烦难。

她事事全力以赴,像战斗陀螺一样的拚命旋转,为了所爱之人冲锋陷阵,

即使遭人误会,屡受伤害,也不改执着。

为人聪明,但有时莽撞冲动,行事强悍,但总在寂寞时一个人脆弱,

在每一句口口声声抗拒爱情承诺的背后,藏着渴望被爱的向往……

这是献给每一个坚强女孩和勇敢女人的成长爱情故事,

唯有历经泪水和寂寞的考验,才能让人脱胎换骨地长大。

著者信息

雪伦

处女座.O型。

喜欢阅读、看电影,个性直接,不喜欢拐弯抹角。

她的故事贴近,写出了「女孩以上,女人未满」的新一代轻熟女对爱情、对人生共同的心情。

她的文字,无疑是治癒现实生活中各种无情伤害的最佳良药,为所有自信与迷惘并存的都会灵魂找到出口。

已出版作品:

《爱情急转弯》、《那些爱,和那些寂寞的事》、《嘘……寂寞不能说》、《寂寞,又怎样?》、《越躲寂寞越寂寞》、《这一刻,寂寞走了。》、《爱,又怎样?》、《爱很好,也很坏》、《只是……需要爱》、《只好一个人》、《我等你,直到你懂我的孤寂》、《然后,你还在》、《你的背影,我的孤单》、《所谓的你爱我》、《不怕,寂寞》、《我爱你,与你无关》、《若你看见我的悲伤》

Facebook粉丝团:https://www.facebook.com/sharonword

个人部落格:http://sharonword.pixnet.net/blog

相关着作:《不怕,寂寞》《你的背影 我的孤单》《只好一个人》《只是……需要爱》《嘘......寂寞不能说》《寂寞,又怎样?》《爱很好,也很坏》《爱,又怎样?》《我爱你,与你无关》《我等你,直到你懂我的孤寂》《所谓的你爱我》《然后 你还在》《越躲寂寞越寂寞》《这一刻,寂寞走了。》《那些爱,和那些寂寞的事》

相关着作:《不怕,寂寞》《你的背影 我的孤单》《只好一个人》《只是……需要爱》《嘘......寂寞不能说》《寂寞,又怎样?》《爱很好,也很坏》《爱,又怎样?》《我爱你,与你无关》《我等你,直到你懂我的孤寂》《所谓的你爱我》《然后 你还在》《若你看见我的悲伤》《越躲寂寞越寂寞》《这一刻,寂寞走了。》《那些爱,和那些寂寞的事》

图书目录

图书序言

到了一个年纪,回看人生,忽然发现,自己现在的活法,和年轻时想像未来的活法,截然不同。

有人曾对浪漫爱情充满向往,但后来选择单身;有人曾对事业有雄心壮志,但后来选择家庭;曾经觉得此生必跟某人终成眷属,但最后却和另一个人共结连理;曾经深信不疑的事物,过个几年再看,就像梦幻泡影一样……这世界没什么必不能改的事情,或许「改变」本身就是一种定律。

读雪伦的小说时,对于人生的变与不变,特别有感。小说里每一个角色都活灵活现,即使是微不足道的配角,也有自我的喜怒哀乐。她们或他们都活在现实中,真真实实,有血有肉,不仅仅是小说中出现的人物,而是你我身边经常看见的那些人……谈了超过半辈子恋爱,勇于为爱向前冲但不懂得负责任的母亲、总是为了家庭和乐而忍气吞声委曲求全的大哥、敞开肉体勇于相恋但畏惧负责的二哥、劳苦半辈子为儿女付出但不懂得表达,即使生病了也不舍得劳动子女的中年汉子彪哥……还有行事利落,处理工作永远比处理自己感情能干,外表成熟而冷硬,但内心热血,对旁人掏心掏肺地付出,永远比对待自己更好的女主角!

雪伦有一枝神奇的笔,在她的手底下,没有谁是完美无缺的王子或公主,人人都有自身的缺陷,但正因为他们性格或心态上的缺点,给了他们无限变动、发展的可能,而这些变数交织出来的,是一段又一段精彩的故事。

精彩的不仅仅是这些故事,更是那些藏在层层推进的剧情中、在精细人物描写之下,像钩子一样,牵引着人唿之欲出的感受──就像是一面镜子,无论你是为爱奋不顾身的年轻女孩,还是经历过几番悲欢离合,对于爱情虽有渴望但可有可无的熟龄女子,都能从故事里,看见自己的样子。

这是一个最热闹的故事,人物鲜明,节奏明快,事件众多,草灰蛇线,伏笔千里,但却有一个最清冷的书名:《若你听见我的孤单》。看似极端反差,却与主题紧紧环扣相接,是雪伦的巧思,或许也是她留给读者们掩卷后反思的余韵。冷与热、冰与火、热闹与孤寂,看似对立,不过只是一线之隔,就像人生中的各种变化一样,互为表里,相依相存。

但愿每个翻开这本书的读者,都能走进雪伦笔下的世界,享受她的故事,在欢笑或泪水中,得到温暖,得到力量。

图书试读

用户评价

拿到《若你听见我的孤单》这本书,我第一个感受就是,它的名字自带一种宿命感,一种温柔的召唤。仿佛作者早就预料到,在某个不经意的时刻,会有那么一个人,能够“听见”她内心深处那份不为人知的孤单。我猜想,作者一定是善于捕捉那些生活中微小却能触动人心的细节的。她笔下的孤单,可能不是那种歇斯底里的悲伤,而是一种淡淡的忧伤,一种在人群中却倍感疏离的感受,一种渴望被理解却又不知如何表达的情绪。我好奇,作者是如何描绘这种“听见”的过程的?是偶然的相遇,是刻意的接近,还是心灵深处的共鸣?我希望,这本书能够带给我一种沉浸式的阅读体验,让我不仅仅是在阅读文字,更是在感受作者想要传达的那份情感。我期待,作者能够用她独到的笔触,描绘出那些被忽略的角落,那些不被看见的内心活动,让我们在阅读的过程中,能够反思自己,也能够更加珍视那些愿意“听见”我们孤单的人。

评分我一直觉得,书名就像一个引路人,它决定了读者是否愿意跨出第一步。而《若你听见我的孤单》,无疑是一个极具吸引力的引路人。它没有声嘶力竭地呼喊,而是以一种低语的方式,悄悄地叩响了读者的心门。我很好奇,作者是如何理解“孤单”这个概念的?它是一种与生俱来的底色,还是在经历某些事件后产生的状态?是独自一人时的空虚,还是被误解时的无奈?我尤其期待,作者是否能通过这本书,展现出“孤单”的多重面向。或许,有时孤单也是一种宁静,一种让我们得以沉淀、审视自我的宝贵时光。或许,作者笔下的“孤单”,并非全然的负面情绪,而是一种在喧嚣世界中,寻找内心平静的契机。我希望,这本书能够带给我一种治愈的力量,让我明白,即便是在最深沉的孤单里,也并非完全的黑暗。那种“听见”的期盼,本身就蕴含着一丝希望的光芒,而我,迫不及待地想要探索,那光芒将如何照亮书中人物的内心世界。

评分《若你听见我的孤单》,光是这个书名,就足以让我沉浸在一种淡淡的忧伤与无限的遐想之中。我一直认为,最动人的故事,往往不是关于热闹的欢聚,而是关于那些在暗夜里,独自舔舐伤口的孤独。我好奇,作者是如何定义“孤单”的?它是一种先天的印记,还是一种后天的经历?是与生俱来的底色,还是在人群中感到格格不入的疏离?我更想知道,作者笔下的“听见”,究竟意味着什么?它是一种默契的懂得,还是一次艰难的沟通?我期待,这本书能够带给我一种超越字面意义的体验,让我能够感受到作者想要传达的那份情感的温度。我希望,作者能在书中,展现出孤单的多重性,它或许是痛苦的,但有时也可能是一种宁静,一种让我们得以审视自我、沉淀内心的宝贵时光。我期待,这本书能够在我阅读的时候,让我暂时忘却外界的喧嚣,进入到一个属于“孤单”的、却又充满理解与温情的空间。

评分“若你听见我的孤单”,仅仅是这几个字,就足以在我的脑海中勾勒出无数的画面。我是一名来自台湾的读者,对于“孤单”这个词,有着自己独特的理解和感受。它或许是深夜里,独自一人望向窗外的月光,心中涌起的淡淡乡愁;或许是街头巷尾,擦肩而过的人海中,那一丝难以言说的疏离感;又或许是内心深处,那些不被全然理解的感受,无人倾诉的沉寂。这本书的标题,恰恰捕捉到了这种隐匿于日常的、不被外人所知的孤独。我很好奇,作者是如何将这种抽象的情感,具象化成生动的故事和细腻的描写?她笔下的“孤单”,是带着一种怎样的温度?是冰冷的,还是温热的?是绝望的,还是充满希望的?我更期待,作者能否在文字中,为读者搭建一座桥梁,让那些感受到孤单的人,能够在这本书中找到共鸣,找到被理解的慰藉,甚至找到一种超越孤单的力量。这不仅仅是对“孤单”的描绘,更是对“连接”的渴望,对“被听见”的期盼,而这种期盼,本身就充满着温暖的力量。

评分《若你听见我的孤单》,这个书名本身就带着一种近乎艺术品的气息,让人忍不住想要深入探究。我喜欢这种含蓄而富有想象空间的命名方式,它没有直白地宣告主题,而是留下了一片广阔的解读空间。我猜想,作者一定是拥有着极其敏锐的观察力和深刻的情感体验,才能用如此简练的文字,触碰到“孤单”这个普遍却又私密的议题。我很好奇,作者笔下的“孤单”,是否带着一种特有的台湾地域风情?是海风吹拂下的思念,是街角咖啡店的独酌,还是人潮涌动的夜市里,那一丝难以言说的寂寥?我期待,作者能够用她独特的视角,将这些感受融入字里行间,让我仿佛置身于那个故事发生的环境之中。更重要的是,我希望这本书不仅仅是关于“听见”孤单,更是关于如何与孤单共处,甚至如何从孤单中汲取力量。我期待书中能有一些触动人心的情节,一些能够引发深思的段落,让我在读完之后,能够对自己的孤单,或者说,对生命中那些不被理解的时刻,有一个全新的认识。

评分“若你听见我的孤单”,这句温柔的宣告,像一束微弱却温暖的光,照进了我心中一直以来对“孤单”这个词的复杂情感。我来自台湾,我所理解的孤单,不总是轰轰烈烈,更多时候,它藏匿于生活的细枝末节里,藏匿于一个人的眼神,一个人的沉默,一个人的背影。我期待,作者能用她独特的视角,捕捉到这些不易察觉的孤单碎片,并将它们编织成一个动人的故事。我很好奇,作者笔下的“孤单”,是否也带着一丝台湾特有的情怀?是海风吹拂下,对远方亲人的思念?是老街巷弄里,那些被遗忘的角落,所承载的孤寂?我更关注的是,“听见”这个动作本身。它代表着一种连接,一种理解,一种被看见的慰藉。我希望,这本书能够让我感受到,即使在最深的孤单里,也总有那么一个人,愿意倾听,愿意理解,而这种“听见”,本身就能带来治愈的力量。

评分《若你听见我的孤单》,我喜欢这个名字,它有一种低吟浅唱的诗意,没有刻意渲染悲伤,却足以引发读者的好奇与共鸣。我一直认为,真正的孤单,并非是无人陪伴,而是在人群中无人理解。那种内心深处的空洞,那种渴望被看见、被听见的挣扎,才是最令人难以承受的。我好奇,作者笔下的“孤单”,是否带有某种普遍性,能够让不同背景的读者都能从中找到自己的影子?她又会如何描绘“听见”的过程?是一种瞬间的领悟,还是一段漫长的磨合?我期待,这本书不仅仅是关于孤单的独白,更是关于孤单的消融。我希望,作者能在字里行间,为读者展现出通往理解的桥梁,展现出人与人之间最真诚的情感连接。或许,在这个快节奏的时代,我们都太过匆忙,以至于忽略了那些细微的情感需求。这本书,或许能让我慢下来,去感受,去倾听,去发现,在那份看似孤单的背后,隐藏着怎样的动人故事。

评分翻开《若你听见我的孤单》,第一个跃入眼帘的,是作者笔下那股沉静又带着韧劲的文字力量。我并非一个常常阅读这类题材的读者,但我总是会被那些能够细腻捕捉人心细微之处的作品所吸引。这本书的标题,就像一首低吟的歌,在耳边萦绕,勾起了我内心深处对“孤单”的种种体会。我思考,孤单究竟是什么?是物理上的独处,还是心灵上的隔阂?是在人群中找不到同频的灵魂,还是在最亲近的人面前也无法被全然理解?作者是否能将这些模糊的情感具象化,用文字编织成一幅幅动人的画面,让我感同身受?我更期待的是,作者在描绘孤单的同时,是否也蕴含着对理解的渴望,对连接的期盼。毕竟,即便是在最深沉的孤单里,也总有人在静静地等待,等待一个能够“听见”的声音。我希望这本书能让我看到,孤单并非绝境,而可能是一种通往更深层次自我认知和理解的途径。我好奇作者如何处理这种张力,如何在孤单的基调中,注入希望的火苗,让读者在阅读时,能感受到一种抚慰,一种力量。

评分这部作品,从书名《若你听见我的孤单》开始,就勾勒出一幅充满诗意与微凉的画面。拿到书的那一刻,指尖触碰到封面的质感,就仿佛已经踏入了书中那个属于“孤单”的国度。我承认,我是一个容易被情绪触动的读者,而“孤单”这个词,本身就带着一种低语,一种不被全然理解的脆弱。然而,我期待的并非是单纯的倾诉与哀伤,而是能在字里行间找到共鸣,找到被看见的温暖,或者,找到一种超越孤单的出口。这本书能否做到这一点,是我最为好奇的部分。作者选择“若你听见”这个前提,让我觉得,这不仅仅是对自身孤单的呈现,更是一种邀请,一种期盼,期盼那个能够倾听、能够理解的“你”的存在。我很好奇,这个“你”究竟是谁?是爱人、是朋友、是陌生人,还是内心的另一个自己?书中又将如何描绘这种“听见”的过程?是细水长流的默契,还是惊天动地的相遇?我甚至开始想象,如果我站在作者的视角,我会如何描绘那种“孤单”,它是深邃的夜空,还是空旷的房间?是喧嚣人群中的疏离,还是独处时的宁静?我希望,这本书能给我带来一些关于“孤单”的新视角,打破我固有的认知,让我在阅读过程中,能卸下一些防备,敞开心扉去感受。

评分“若你听见我的孤单”,这个书名,在我脑海里回荡了许久。它是一种邀约,一种倾诉,更是一种对理解的深切渴望。我是一名台湾读者,从小在充满人情味的环境中长大,但即便如此,生命中总会有那么一些时刻,感到一种难以言说的孤单。或许是青春期时的迷茫,或许是成年后面对生活压力时的无助,又或许是在人潮涌动却找不到同伴的寂寥。这本书的标题,恰恰触碰到了我内心深处最柔软的部分。我期待,作者能够以一种极其细腻、极其真诚的笔触,描绘出这种“孤单”的各种形态。它不是简单的悲伤,而可能是一种对生命更深层次的体悟,一种在独处中寻找自我的过程。我好奇,作者是否会在书中,探讨“孤单”与“自由”的关系?是否会在“听见”的过程,展现出人与人之间最真挚的情感连接?我希望,这本书能够带给我一种力量,一种让我能够勇敢面对自己孤单,并且从中找到积极意义的力量。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有