具体描述

著者信息

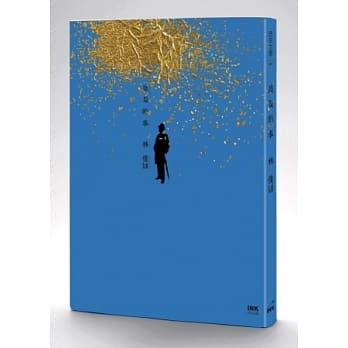

梁秉钧(1949-2013)

笔名也斯,香港诗人、小说家、散文家、学者、摄影师。六零年代初开始创作,五十年来从没间断。第一本散文集《灰鸽早晨的话》于1972年出版。1978年赴美国加州大学圣地牙哥分校,研究中国新诗与西方现代主义的关系,获比较文学博士学位。返港后任教于香港大学英文系及比较文学系(1985-1997),后担任岭南大学中文系比较文学讲座教授,兼任人文及社会科学研究所所长,及人文学科研究中心主任(1997-2013)。

他着有多本诗集,小说集、散文集、文学理论集及文化研究论集。作品有英文、法文、德文、葡文、瑞典文、日文、韩文等多种译本。他曾获「艺盟」香港作家年奖(1992)、中文文学双年奖、香港荣誉勋章(2006)、香港艺术发展局年度文学艺术家奖(2010)、以及香港书奖,2012年获选为香港年度作家。2012年也斯更以丰富的创作成绩、以及对现代中文文学研究的贡献,获瑞士苏黎世大学文学院颁授名誉博士学位。

图书目录

梁秉钧小传/26

诗

【一、 形象香港】

树之枪枝/32 夜与歌/33 裸街/35 未昇/36 旧巨/37 中午在鲫鱼涌/37 北角汽车渡海码头/40 交易广场的夸父/41 老殖民地建筑/42 形象香港/43 楼梯街/45 我的六零年代/46 香港历史明信片/50 雀仔街/51 重画地图/53 旧市空间/55 虎豹别墅/56 非典时期的情诗/57 城市风景/60 大尾笃冬景/61

【二、 游诗】

旅程/62 高山上的小村/64 白日/65 乐海崖的月亮/66 一个寻常的雨天/70 云游/72 除夕/76 我们带着许多东西旅行/78 见雪/83 在布莱希特故居/86 布拉格的明信片/88 在卡夫卡的故居/89 木基督像/90 异乡的早晨/91 家用器皿/93 苏黎世的栗子/94 柏林初雪/96 柏林的鬼屋/97 莱茵河畔的兵马俑/99 村子/100 做饼/101 百佈广场上的问答/103 安文在山上看雪/105 罗马尼亚的早晨/106

【三、 大地上的居所】

在圣地牙哥听关于文革的演讲/107 广场/108 家破/109 家具/111 静物/112 墙的故事/114 墙倒了又生出一扇墙/115 莱比钖的巴哈/116 大地上的居所/117 雨后的欧洲/119 奥斯维兹集中营旧址/120 克拉科夫历史博物馆/121 莱顿的中国现代诗会/122 风筝/124

【四、 莲叶】

连叶/125 冕叶/126 怜叶/128 年叶/129 边叶/130 辨叶/131 恋叶/132 涟叶/133 染叶/134 炼叶/135 缅叶/136 渡叶/137

【五、 中国光影】

旧城/139 寻瀑/140 西湖/142 江苏双沟酒/143 成都早晨/145 往乐山的路/146 戏棚后台/148 西洋画素描班/148 峰景酒店的一夜/149 丝绸之路/150 荷塘/151 化城喻品/152

【六、 食事风景】

茶/154 青菜沙律/155 青蚝与文化身份/156 除夕盆菜/158 鸳鸯/162 荨麻菜汤/162 酿田螺/164 盆菜/165 冬荫功汤/165 亚洲的滋味/167 汤豆腐/168 年娜的茄子/169

【七、 游戏】

突发性演出/171 面包店/173 睡在沙滩上/174 某打字小姐/176 游戏/177 抽奖/179 听John Cage音乐会回来的路上/182 葡萄牙皇帝送给中国皇帝的一幅挂毯/185 芭比娃娃/189 更衣记/190 芭蕉来到马赛/192 北京栗子在达达咖啡馆/194

【八、 未央】

聋/197 送别有人,和一本书/198 信/199 未央/201 半途/204 剥海胆/205 还差几哩路才到新年/207 从乌跤腾经梅子林往荔枝窝/209 雪后踏足哲人小径/210 越南的木瓜树/212 问候/213 登山/215

【九、 物咏】

盆栽/217 水果族/221 旧城的大红花/223 失踪的盆花/226 朝云夕雾/227 双梨/228 木瓜/230 凤凰木/231 洋葱/233 黄色的辣椒/235 雅芝竹/237

【十、 游艺】

秋林/239 景变集/240 东京物语/242 在梵谷大展场外想念文生/244 青铜双像/246 在文化研究所看王履《华山图》/247 废墟中的对话/249 静物画/250 周鼎/251 林徽因梁思成寻见山西的古寺/252 韩熙载夜宴图/253 罗聘鬼趣图/257 菊精/258 葛巾/260 隰桑/261 东方之日/262 七月/262 鸡鸣/264 关雎/266 採绿/267

【十一、问候】

五月二十八日在柴湾坟场/269 送唐娜与唐纳/270 柏林的地址:Storkwinkel 12/273 有关翻译的通信/274 维也纳的爱与死/276 在巴黎「中国俱乐部」吃毛沙拉/277 山谷里的房子/279 为朋友的食经写序/281 边界Limes/282 吉石大道五十号/283 喜欢鱼的孩子/286 那边、这边/287

【十二、颂诗】

雷声与蝉鸣/289 池/291 寻找一位诗人/292 修理屋背的颂诗/294 怀想一位诗人/296 大马镇的颂诗/298 太阳昇起的颂诗/301 给苦瓜的颂诗/303 带一枚苦瓜旅行/305 十四张椅子/307 围坐/308 马蒂斯旺斯教堂/310

散文

断梦与断想/314

虚荣者给虚荣者/317

一条小小的街道/319

书与街道/321

神话午餐/326

三只耳朵的人——聂鲁达的聆听与诗情/328

我们也将如此/330

笑容可掬的脸/332

远去的人/334

桃子的美味/341

石也活着/344

卖木屐的老人/348

民新街/350

赖床/353

美人鱼和野兔——谈聂鲁达的两首童话诗/355

加西亚‧马盖斯与番石榴的芳香/363

昆明的红嘴鸥/370

华沙、记忆、诗/377

在柏林走路/382

电车的旅程/389

越界的月亮/394

浮世巴哈/396

世纪的除夕/398

戴上口罩的城市/400

十三岁那年/409

在「文学之家」喝汤/412

城市的诱惑‧城市的挑战/415

小说

剪纸(节选)/422

烦恼娃娃/437

后殖民食物与爱情/450

淹死着的超度/472

评论

香港小说与西方现代文学的关系/530

随物宛转‧与心徘徊——谈咏物诗/553

二十世纪五零年代香港新诗的承传与变化——论宋淇与吴兴华、马博良与何其芳的关系/567

一九五七年,香港/590

附录

附录一:梁秉钧年表/610

附录二:梁秉钧研究书目/627

图书序言

图书试读

一、

也斯:

别后一年有余,近日接下了一个不可能的任务,为你五十年来的选集撰序,由是有机会重温你的诗文,尤其是读到《淹死者的超度》此一较长的短篇,不觉就想到「幽明」之界,渐渐彷彿有了新的体会。这一年多以来,你我何尝不是身处「幽明」的两端?「幽明」一词,不仅仅是指向「阴阳」两界,説来也指向「隐」与「显」,「画」与「夜」,「善」与「恶」,「贤」与「愚」,但觉你我总是徘徊于「可见」与「不见」之间,当中也许就是你数十年如一日所言説的「越界」吧?

「越界」始于恒常的怀疑,而一切的思之疑之,也许都是要穿越日常幻象,最终还是要回归具体的生活世界。这一年以来,我每天都上班下班,不知为何而忙,偶有余暇,都不免想像,你大概还惦记着一年来前的稿约吧?这一年余过得特别快,我从一份杂志过渡到一份报章,工作做得差强人意,而世界有时像一首诗(在混乱中自有其节奏),有时像不知如何连贯起来的散文(在秩序与意义的框架中不知何去何从)……

总是这样,年余不见的老朋友,在「可见」与「不见」之间,事物亦一如未完的稿约,亦一如未了的俗务,有当前「可见」的一面,也有其「不见」的一面——我在当下观之,或是「可见」;于你,可能是「不见」;同理,今天你我「不见」,要是时间可以倒流,当下接通过去,或时间如水,流逝出将来,谁知道是否「可见」?那就犹如二零零七年某一天,你在法国的高墙之内,墙外的河流,于你也许是多所「不见」,但并非你不能见,只要你站得够高(比高墙更高),河及「河神」就历历「可见」了。我由是就有此想法,「可见」也者,或许就是在某一情境下的「将来完成进行式」(future perfect continuous tense)。

用户评价

《也斯卷》这本书,光是触感就让人爱不释手。那种略带温润的纸张,翻动间带着沙沙的声响,仿佛是时间在耳边低语。封面上的“也斯卷”三个字,字体古朴,透着一种沉静的力量,没有丝毫的浮华,却能一下子抓住人的目光。对我而言,也斯先生的名字,在台湾文学圈里,几乎是一种标志。他的文字,既有香港都市的繁华与疏离,又有他对土地、对人情细腻的描摹。我总觉得,他的作品,总能在不经意间触碰到我们内心的柔软之处,引发我们对生活、对身份的思考。而“也斯卷”这个名字,让我好奇,它是否意味着一次全面、系统的梳理?是否收录了他不同阶段的代表作,甚至是一些更具个人色彩的、未曾公开过的书信、日记,或是创作手稿?这种期待,就像是打开一个藏宝图,每一页都可能带来意想不到的发现。我尤其想知道,在这本书中,是否能找到一些也斯先生对于创作的独白,他如何看待文学在社会中的角色,又如何去捕捉那些稍纵即逝的时代印记。在台湾,我们常常在也斯的文字中,看到对都市变迁的观察,对文化碰撞的思考,而《也斯卷》或许能提供一个更完整的视角,让我们从更宏观、更微观的层面去理解他。我期待它不仅仅是一本读物,更是一次与也斯先生灵魂深处的对话。

评分《也斯卷》这本书,初次接触,便被它朴实无华的外表所吸引。纸张的质感温润,拿在手中有一种恰到好处的重量感,封面上的“也斯卷”三个字,字体古朴典雅,没有丝毫的炫技,却自有不凡的气韵。在台湾,也斯先生的名字,早已渗透在我们对香港文化,对当代文学的理解之中。他的文字,总能以一种不动声色的力量,触及我们内心最深处的情感,引发我们对城市、对身份、对历史的思考。而“也斯卷”这个名字,更是让我对这本书的内容充满了无限的想象。它是否意味着这是一次对也斯先生创作生涯的全面梳理?是否收录了他不同时期、不同体裁的代表作,甚至是一些之前未曾与大众见面的手稿或访谈?我尤其期待,在这本书中,能够找到一些关于也斯先生的创作心路历程的记录,他如何看待文学在社会中的作用,以及他对香港乃至整个华文世界的独特见解。在台湾,我们常常在也斯的文字中,看到对都市变迁的敏锐捕捉,对文化碰撞的深刻反思,而《也斯卷》或许能为我们提供一个更完整、更深入的理解视角,让我们从更广阔的视野去认识这位文学巨匠。我期待它能成为一本让我爱不释手,能够反复阅读,并且时常从中汲取力量的书。

评分《也斯卷》这本书,一触碰到指尖,就有一种被温柔拥抱的感觉。纸张的触感温润,翻动间带着一种古朴的沙沙声,仿佛是时光在低语。封面上的“也斯卷”三个字,字体设计简洁而有力,既显现出书名的重要性,又不失一份沉静的学者气质。对于我这样一位身在台湾的读者来说,也斯先生的名字,早已是文学界一道独特而不可或缺的风景。他的文字,总是能以一种不动声色的力量,勾勒出香港的城市风貌,以及生活在其间的个体的细微情感。每一次阅读,都像是一次与也斯先生的对话,一次对生活、对时代的深入探寻。而“也斯卷”这个名字,着实引起了我的无限遐想。它是否代表着一次对也斯先生毕生创作的系统梳理?是否包含了他那些珍贵的手稿、未曾刊发的片段,或是他对于创作的独白?我特别期待,在这本书中,能够找到一些关于也斯先生的文学思想的阐释,他如何看待文学的社会功能,以及他对文化身份的深刻思考。在台湾,我们习惯于在也斯的文字中,寻找与我们自身生活经验的连接,而《也斯卷》或许能为我们提供一个更完整的视角,让我们从更深邃的层面去理解这位文学巨匠。我期待它能成为一本值得我反复品读,并且能够不断给我带来新的思考和感悟的宝藏。

评分《也斯卷》这本书,拿到手里,第一时间感受到的是它朴实无华却又恰到好处的质感。纸张的触感细腻,翻页时的声音轻柔,仿佛是在翻阅一段历史的扉页。封面上的“也斯卷”三个字,用一种沉静而内敛的字体书写,没有喧宾夺主的设计,却自有强大的吸引力。对于我这样一位在台湾生活的读者来说,也斯先生的名字,早已不仅仅是一个作家符号,更代表着一种独特的文学视野和对时代变迁的敏锐观察。他的文字,总能在不经意间,勾勒出香港这座城市的独特气质,以及生活在其中的人们的喜怒哀乐。而“也斯卷”这个名字,着实勾起了我的好奇心。它是否意味着这是一部对也斯先生作品的全面收录?抑或是,它更像是一份精心编选的“精华集”,将他不同时期、不同体裁的代表作,以一种全新的方式呈现?我特别期待,在这本书里,能够找到一些关于也斯先生创作心路历程的记录,比如他如何构思一篇文章,如何选择主题,又如何与时代对话。在台湾,我们对也斯的理解,往往是从他的作品出发,而《也斯卷》或许能够为我们提供一个更接近他本人思想世界的窗口,让我们更全面地认识这位文学大家。我期待它能成为一本值得反复品味、能够引发深度思考的读物。

评分这本书,《也斯卷》,拿到手中,便有一种触及历史的真实感。纸张的触感温和,散发出淡淡的油墨香,这种原始的触感,是如今数字时代难以替代的。封面上“也斯卷”三个字,设计得非常考究,字体既有力量又不失韵味,仿佛将也斯先生温润而坚韧的文风凝聚其中。在台湾,也斯先生的名字,早已是许多人心中的文学灯塔。他的作品,总能以一种不动声色的方式,触动人心最深处的弦。无论是对香港都市变迁的细致描摹,还是对个体生命体验的深刻洞察,都让我们这些隔着海峡的读者,感受到一种跨越时空的共鸣。而“也斯卷”这个名字,让我对这本书的内容充满了无限遐想。它是否意味着一次对也斯先生毕生创作的集结?是否包含了一些之前未曾出版过的、或是鲜为人知的作品?我尤其期待,在书中能看到一些关于他创作灵感的来源,他对文学创作的态度,甚至是他在某个特定时期,对于社会议题的思考。我总觉得,台湾的读者,在阅读也斯作品时,总会不自觉地将之与自身的成长环境、时代背景联系起来。而《也斯卷》,或许能够为我们提供一个更完整、更深入的理解视角,让我们从不同的维度去感受这位文学巨匠的思想光辉。我希望这本书能成为我书架上的常客,每一次翻阅,都能有新的发现与感悟。

评分《也斯卷》这本书,一入手便有一种扎实的手感。纸张的质感舒适,散发出淡淡的书卷气,封面上的“也斯卷”三个字,字体设计别具一格,既有现代感又不失古典韵味,仿佛将也斯先生温厚而又敏锐的文风凝聚其中。在台湾,也斯先生早已是许多人心中的文学偶像,他的作品,以其独特的视角和深沉的思考,触动了无数读者。无论是对城市景观的描绘,还是对个体生命体验的探索,都让我们感受到一种跨越地域的共鸣。而“也斯卷”这个名字,让我对这本书的内容充满了期待。它是否意味着一次对也斯先生创作生涯的全面回顾?是否收录了他一些未曾公开过的手稿、信件,或是与他创作相关的访谈?我特别希望,在这本书中,能够找到一些关于也斯先生的创作理念的阐述,他如何看待文学在社会中的作用,以及他对香港乃至整个华文世界的独特见解。我总觉得,台湾的读者在阅读也斯的作品时,总会不自觉地从中找到与自身经历的连接点,而《也斯卷》或许能为我们提供一个更宏观、更深刻的理解框架,让我们从不同层面去认识这位伟大的作家。我期待它能够成为一本让我能够反复阅读、并且时常从中获得新启发的作品。

评分《也斯卷》拿到手里,沉甸甸的,有一种历史的厚重感。它的纸质摸起来很舒服,略带粗粝的质感,仿佛能感受到时间在上面留下的痕迹。封面设计简洁有力,没有过多的装饰,只用一个素雅的“也斯卷”名字,便足以唤醒我对这位香港文学巨匠的记忆。在台湾,我们这一代人,几乎无人不晓也斯的名字。他的诗歌、散文,早已渗透在我们对香港文化、对都市生活的理解之中。每次读到他的文字,总能感受到一种细腻的洞察力,和一种深沉的人文关怀。而“也斯卷”这个名字,在我看来,不仅仅是一本书的标题,更像是一个邀请,邀请我去深入探索也斯先生文学世界的广度和深度。我猜想,这本书里一定收录了他不同时期、不同风格的作品,或许还有一些之前未曾与大众见面的手稿或访谈。这种未知的惊喜,让我迫不及待地想要一探究竟。我尤其期待,在书中能够找到一些关于也斯先生创作理念的阐释,或者是一些他对文学、对社会、对生活的独到见解。毕竟,在台湾,我们对也斯的认知,常常是透过他的作品,而《也斯卷》或许能为我们打开一扇更直接的窗户,去了解这位伟大的作家。我希望这本书能够带给我更多的启迪,不仅仅是在文学层面,更是在思想层面,能够帮助我更深刻地理解这个世界。

评分《也斯卷》这本书,一拿到手,就有一种莫名的亲切感。封面设计朴实却不失格调,那种淡淡的复古色调,加上书名,立刻把我拉回到那个曾经熟悉而又有些遥远的时代。我尤其喜欢那个字体,有种手写体的温度,仿佛书页里跳跃的文字,都带着作者个人的气息。作为土生土长的台湾人,我对也斯这个名字并不陌生,他的诗、他的散文,早已在我的阅读清单里占有一席之地,更不用说在文学课堂上,也斯的名字更是常常被提及。然而,《也斯卷》这个名字,却让我感到一丝新奇。它不仅仅是一个名字,更像是一个引子,一个邀请,邀请我去探索一个我尚未完全触及的也斯的世界。我迫不及待地想翻开它,看看里面究竟藏着怎样的惊喜。这本书的厚度适中,拿在手里很有分量,这让我对内容的充实程度充满了期待。我猜想,这不仅仅是一本简单的作品集,很可能包含了很多我之前不曾接触过的也斯的文字,甚至是他的创作心路历程。那种对于未知的探索感,让我觉得每一次翻页都是一次冒险,一次与大师灵魂的对话。而且,我一直觉得,台湾的读者对于也斯有着一种特殊的感情,我们看着他的文字成长,也通过他的文字理解了香港,理解了更广阔的华文世界。所以,《也斯卷》对我来说,不仅仅是一本书,更像是一种传承,一种情感的延续。我期待在这本书里,能够找到更多共鸣,更多能够触动我内心深处的东西。

评分初次捧读《也斯卷》,最先吸引我的,是它那份不动声色的力量。书的装帧设计,有一种宁静致远的美感,浅灰色的封面上,简单的书名“也斯卷”三个字,没有丝毫的张扬,却自有万钧之势。这与我脑海中对也斯先生的印象,是如此契合——一位温润如玉、却又思想深邃的先行者。我猜想,这本书的编排,一定经过了精心的考量,就像是为也斯先生量身定做的衣裳,每一页,每一段,都透着他对文学、对生活、对时代的独特见解。作为在台湾成长起来的读者,我们这一代人,或多或少都受到过也斯先生文字的滋养。他的诗歌,带着都市的脉搏,又有着乡村的温情;他的散文,字里行间流淌着对人文的关怀,对历史的思考。而《也斯卷》,我期待它能够集腋成裘,将也斯先生不同时期的、不同体裁的作品,以一种更有序、更全面的方式呈现出来。我特别想知道,在这“卷”中,是否收录了一些我之前不曾读过的稿件,或者是有一些未曾公开过的创作片段?这种未知,让我充满了好奇。而且,我一直觉得,台湾的读者对也斯的理解,有着自己独特的视角,我们习惯于在他的文字中寻找与自身生活经验的连接点,在那些关于城市变迁、身份认同的议题中,找到属于自己的答案。《也斯卷》的出现,就像是为我们提供了一个更广阔的平台,去重新审视、去深入理解这位文坛巨匠。我期待它能够成为一本值得反复品读、时常翻阅的珍藏之作。

评分《也斯卷》这本书,一拿到手中,便有一种踏实而又厚重的感觉。纸张的触感细腻而略带韧性,散发出淡淡的油墨香,这种真实的质感,是如今电子阅读无法比拟的。封面上的“也斯卷”三个字,设计得恰到好处,字体端庄而又不失活泼,仿佛也斯先生温润而又充满活力的文风跃然纸上。对于在台湾生活的我们来说,也斯先生的名字,早已不仅仅是一个作家符号,他更像是连接香港与台湾,连接过去与现在的文学桥梁。他的作品,总是以一种不动声色的方式,触及我们内心最柔软的部分,引发我们对城市、对身份、对历史的深层思考。而“也斯卷”这个名字,让我对这本书的内容充满了期待。它是否意味着这是一次对也斯先生创作精华的集结?是否收录了他不同时期、不同体裁的代表作,甚至是那些更加个人化、未曾公开过的珍贵材料?我尤其希望,在这本书中,能找到一些关于也斯先生的创作历程的记录,他如何从一个观察者,蜕变成一个思想者,以及他对文学、对社会、对生活的独特洞见。在台湾,我们常常在也斯的文字中,看到对都市变迁的敏锐捕捉,对文化碰撞的深刻反思,而《也斯卷》或许能为我们提供一个更完整、更深入的理解视角,让我们从更广阔的视野去认识这位文学巨匠。我期待它能成为一本让我爱不释手,能够反复阅读,并且时常从中汲取力量的书。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有