具体描述

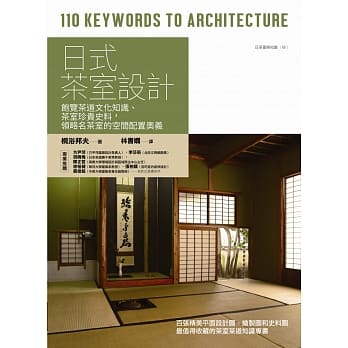

★百张精美平面设计图、绘制图和史料图

★最值得收藏的茶室茶道知识专书

茶室是日本为款待客人而特别设计的空间,也是日本茶道精神的具体展现。茶室空间是由墙壁、窗、床之间、天井、榻榻米、地炉、躙口、露地等元素构成,其周围「什么都没有」的空间即是茶道的本质所在。然而,当品茶提升到心灵境地时,茶室里的每一个细节才会有深刻的含意。因此设计这样一个独特的日式空间,并非讲究形式而是着重于内在丰富的精神意涵。换句话说,家中辟出角隅也可以一变为茶道世界。

本书从介绍日本茶室的思想精随、空间配置、构成要件、外观设计到因应茶道的发展过程,让追寻茶道文化、乃至于茶室设计者,都能全面且深入体会日式茶室空间。

【精彩内容】

1.茶道历史和茶室演变简史

2.茶室设计内容包含整体或细部项目设计、平面配置图、细部设计图、施工方法、材料选择

3.茶室内外格局和各种道具的绘制图

4.名茶室剖析与鑑赏

【专业推荐】

「本书就如一本故事书、一本茶室入门字典,也是一本空间精致配置序列的美的参考书」方尹萍/方尹萍建筑设计负责人

「如欲深入了解日本茶室的魅力与内在采风,这本书绝对不能错过。厚达256页的日本茶室专书,精彩又细腻的图解描述,简要说明了茶道文化的历史发展」李莎莉/北投文物馆馆长

「茶室,就像一个媒介。茶室制造出来的氛围,引领我们快速地从有形世界进入无形空间,从形而下昇华进入形而上」祝晓梅(茶名宗梅) /日本茶道里千家准教授

「师承日本茶室研究名家亦为建筑师的桐浴邦夫老师,在本书中透过百余个关键词汇,辅以简洁易懂的图说,让有心于茶空间的人士找到了最方便的工具书」陈正哲/南华大学环境设计与区域再生中心主任、东京大学博士

「本书难得在于,深入浅出地将茶道的茶事联结上生活心境、茶具关联到文化意义、茶室设计衔接上简洁空间元素的佈置原则,是一本恰如其分、言简意赅的极简设计手册」徐裕健/华梵大学建筑系教授

「阅读此书将有助于读者能够更加正确地认识、感受日本正统的茶道、茶室、茶人、以致「禅」的深邃朴实文化意境」张柏竞/浩司室内装修设计

「本书广泛地介绍了茶室建筑的种种面向,是认识茶室很好的一本入门书」黄俊铭/中原大学建筑系专任副教授

著者信息

桐浴邦夫

1960年生于日本和歌山县。就读京都工艺纤维大学研究所硕士班时由中村昌生老师指导。东京大学工学博士。现职为京都建筑专门学校第二部及传统建筑研究科教师及大学兼任讲师。一级建筑士、茶名宗邦。着书有《近代的茶室与数寄屋》(淡交社)、《近代京都研究》(合着,思文阁)、《民俗建筑大事典》(合着,柏书院)、《茶之汤的铭大百科》(合着,淡文社)、《图解木造建筑事典》(合着,学艺出版社)等。论文有〈大正期的杂志内刊载之茶室论点的走向——迈向现代主义的茶室论点研究〉、〈关于红叶馆与星冈——1880年代的数寄屋〉等。

相关着作:《图解日式茶室设计:110个重要观念与表现手法,创造风格独具、用心领略的品茶空间》

译者简介

林书娴

台湾大学城乡所、早稻田大学创造理工学研究科建筑专攻硕士。专长为都市计画与社区营造,研究所时期因缘际会下开始翻译工作,就此一只脚踏入译界,兼职口、笔译,涉猎范围以艺术、建筑、都市计画为主。兴趣为在陌生城市漫步及品尝美食。

图书目录

001 自由的空间设计

002 从仿作与历史中学习

003 借代与偏好

004 日式待客之道

005 眼光放诸世界,迈向现代化的设计

短评1 茶室是否会因为茶道流派不同而有所差异?

第二章 茶道文化

006 茶道的历史1

007 茶道的历史2

008 茶道的历史3

009 茶道的历史4

010 茶事与茶会

011 茶事的种类

012 茶事1 准备工作

013 茶事2 初座与后座

014 茶道具1

015 茶道具2

016 床之间的装饰

017 茶人1

018 茶人2

019 茶人3

020 茶人4

短评2 千家十职

第三章 茶室与茶苑

021 茶道空间的起源

022 茶室的历史1

023 茶室的历史2

024 茶室的历史3

025 茶室的历史4

025 茶室的历史5

027 茶室、露地

028 门、玄关、寄付

029 中门

030 腰挂

031 飞石、敷石、叠石、延段

032 役石

033 蹲踞的组成

034 土塀、围篱

035 石灯笼

短评3 可举办及无法举办茶会的房间

第四章 茶室空间的平面配置

036 关于茶室空间

037 榻榻米(畳)

038 地炉的配置1

039 地炉的配置2

040 床之间的位置与名称

041 出入口的种类与动线1 躙口、贵人口

042 出入口的种类与动线2 茶道口、给仕口

043 板叠

044 水屋与台所的位置

045 茶室的平面配置1

046 茶室的平面配置2

047 茶室的平面配置3

048 着名茶室的平面配置1 四叠半、四叠半大目

049着名茶室的平面配置2 四叠、三叠大目

050着名茶室的平面配置3 三叠、三叠大目

051着名茶室的平面配置4 二叠、一叠大目

052 广间的谱系

053 广间的形态与所蕴含的设计精神

054 从名茶室开始普及的广间1 八叠花月

055 从名茶室开始普及的广间2 残月之间

056 多样化的广间

057 立礼席1

058 立礼席2

短评4 台目与大目

第五章 设计、施工与材料〈室内篇〉

059 何谓真行草

060 柱子的形状

061 柱子的加工

062 柱子的材料

063 床之间

064 床之间的构成1

065 床之间的构成2

066 床之间的钉子种类

067 床之间的种类1

068 床之间的种类2

069 床之间的种类3

070 墙壁的演进与工法

071 壁土与完成面的种类

072 躙口

073 贵人口

074 茶道口、给仕口

075 茶室的窗户与种类

076 下地窗、连子窗

077 窗户的种类

078 窗户的机能

079 障子、挂雨户、袄

080 天花板

081 天花板的结构

短评 5 照明、空调等茶室的设备

第六章 设计、施工与材料〈点前座、水屋篇〉

082 点前座

083 大目构

084 炉具

085 中柱及其周围

086 水屋

087 水屋的结构

088 洞库、丸炉、物入

089 广水屋、台所

第七章 设计、施工与材料〈外观篇〉

090 屋顶的形式

091 轩及庇的结构

092杮葺

093 茅葺、桧皮葺、杉皮葺、大和葺

094 瓦葺、铜板葺

095 壁面、足元

096 三和土、尘穴

短评 6 竹

第八章 纵横今昔的着名茶室

097 待庵

098 黄金茶室

099 千利休的深三叠大目

100 如庵

101 燕庵

102 忘筌

103 水无濑神宫灯心亭

104 今日庵、又隐

105 不审菴

106 大崎园、独乐庵

107 猿面茶室

108 星冈茶寮

109 四君子苑

110 现代的茶室

图书序言

图书试读

用户评价

**第四段评价(材质与细节的触动)** 这本书最大的魅力之一,在于它对材质和细节的极致关注,这触动了我内心深处对自然与手工的热爱。作者在描述茶室时,不仅仅关注宏观的布局,更深入到每一个细微之处。从墙壁的土墙肌理,到天花板的木材纹理,再到地板的榻榻米触感,每一个细节都被赋予了生命和故事。我被那些关于如何选择和处理木材的章节深深吸引,了解了不同种类木材的特性,以及它们如何随着时间的推移而散发出独特的韵味。书中对“障子”的处理也让我印象深刻,那层层叠叠的纸张,在光线的照射下,能产生柔和而富有层次的散射效果,既保证了隐私,又保留了与外界的联系,这种微妙的平衡感令人赞叹。我特别喜欢书中关于“蹲踞”的描述,那个小小的石砌空间,不仅是洗手之用,更是一种仪式的开始,提醒着人们在进入茶室前,要洗净尘埃,净化心灵。这种对材质和细节的尊重,让我看到了日本设计中对“物”的深刻理解,以及对使用体验的极致追求。

评分**第二段评价(历史与文化深度)** 我一直对日本茶道文化有着浓厚的兴趣,而这本书的出现,无疑为我打开了一个全新的视角。书中关于茶室的珍贵史料部分,如同打开了一扇尘封的时光隧道,让我得以窥见不同时代茶室的演变轨迹。那些历经沧桑的老茶室,不仅仅是建筑本身,更是承载了无数历史事件和文化交流的见证者。从最早的简朴草庵,到后来精致典雅的数寄屋,每一个阶段都反映了当时的社会风貌、审美情趣以及茶道精神的演进。作者在梳理这些史料时,并没有枯燥地罗列事实,而是巧妙地将建筑的风格、材料的选择、空间的布局与茶道的核心理念紧密结合,展现出茶室作为茶道实践场所的独特功能性和象征意义。读到那些关于名茶室的详细介绍,我仿佛置身其中,感受着围炉夜话的温暖,聆听着风吹竹林的低语,体会着茶道大师们在方寸之间所营造出的无限意境。这本书让我对茶道文化有了更深层次的理解,它不再是遥不可及的仪式,而是融入了日常生活的哲学,是一种对生命细微之处的尊重和感悟。

评分**第三段评价(空间配置的精妙)** 不得不说,这本书在空间配置的奥义上做得非常出色。我原本以为茶室的空间设计无非就是一些榻榻米和障子门,但读完之后才发现,其中的门道竟然如此之深。作者对每一个“间”的划分、功能以及与光影的互动都做了极为详尽的分析。从入口处的“躪口”,到接待客人的“客间”,再到准备茶具的“水屋”,每一个区域的设计都充满了匠心独运的考量。特别是关于“床の間”的布置,它不仅仅是一个摆放装饰品的空间,更是茶室的灵魂所在,承载着主人的品味和对客人的敬意。书中通过大量的图例和剖面图,清晰地展示了光线是如何被引入茶室,如何在不同的角落产生不同的效果,从而营造出或明亮、或幽暗、或宁静、或庄重的氛围。这种对细节的极致追求,让我深刻体会到了日本设计中“不完美之美”的精髓,也让我开始重新审视自己的居住空间,思考如何在有限的空间中创造出更多的可能性和情感连接。

评分**第五段评价(生活方式的启示)** 阅读这本书,与其说是在学习茶室设计,不如说是在探索一种更具深度的生活方式。它让我明白,日式茶室并非仅仅是一个物理空间,而是一种精神寄托,一种行为艺术,一种与自我和他人连接的独特方式。作者通过对茶道文化和茶室历史的深入剖析,将茶室的每一个设计元素都赋予了哲学意义。比如,宽敞的“中庭”不仅仅是为了采光,更是为了引入自然,让身处其中的人能感受到四季的变化,体会到生命的无常。而那些精心布置的“挂轴”和“插花”,则代表着主人的心境和对美好事物的追求。这本书让我开始思考,如何在自己的生活中融入更多“茶室”的精神。那种对简约的追求,对细节的关注,对自然的尊重,以及那种在宁静中寻找力量的能力,都是我们可以学习和借鉴的。它不仅仅是一本设计书籍,更是一本关于如何活得更有品质,更有意义的人生指南。读完之后,我感到内心充实而平静,对生活有了新的感悟和期待。

评分**第一段评价(感悟与思考)** 翻开这本书,我仿佛推开了一扇通往静谧与雅致的大门。它不仅仅是一本关于建筑设计的书,更是一部关于生活美学的集大成者。作者以细腻的笔触,勾勒出一间间充满禅意的日式茶室,每一个空间都仿佛在低语着历史的智慧和自然的和谐。我尤其被那些关于“间”的论述所吸引,那是留白之美,是虚实相生的哲学,是让心灵得以休憩的呼吸空间。读着关于茶室如何与自然环境融为一体的章节,我开始反思自己居住空间的意义。那些被刻意留出的角落,那些被精心挑选的材质,那些随着季节变化而呈现不同光影的窗户,都在诉说着一种与自然共生的理念。在快节奏的现代生活中,我们是否失去了这种与环境对话的能力?这本书不仅仅是提供了一些具体的空间设计方案,更重要的是,它唤醒了我内心深处对宁静、对冥想、对简单生活的渴望。每次阅读,我都会在脑海中勾勒出自己理想中的茶室,那个能让我暂时逃离喧嚣,与内心对话的小小天地。它让我明白,设计不应仅仅是功能的堆砌,更是情感的寄托,是心灵的栖息。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有