具体描述

在每个人身上我们都可以找到或多或少的缺点,有的是生理上的,有些是心理上的,某些缺点是可以借由自我提醒来克服的,某些缺点则根本无法轻易去除。我们也都知道即使大圣大贤的伟人们也都免不了有些时代意义的缺点,但是这些创大事业、写大历史的人们都懂得如何将自身的缺点,转化为激励自己的前进力量,从后世来看这些伟人的缺点,竟然还有点可爱,也真的瑕不掩瑜呀!所以,有缺点不代表一辈子就没出息,人生就了无生趣,缺点或许才真是成功的转捩点!

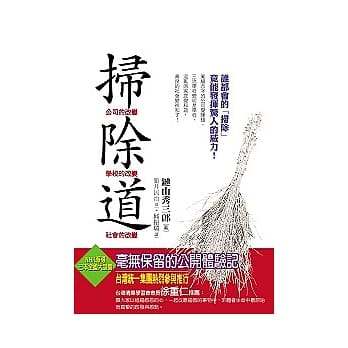

本书花了五大章节,将所有我们想得到的个人缺点逐条列点的归纳出来,有个人在观念上根深蒂固的自以为是缺点;有众人在职场上习以为常的人际互动缺点;有一般面对人生妄自菲薄的放纵与自欺缺点;更有仓皇失措、不知所以、漫无目标的缺点。这些小至个人暗室、无人知晓的缺点,大到足以影响人际互动、改变社会风气的缺点,绝对可以在自己身上找到蛛丝马迹。本书以我们日常生活中随处可见、顺手拈来的实例,生动地描述了这些缺点的外貌,让人看了不禁惊讶、震慑于我们居然暴露在这样的环境中而习以为常,甚至积非成是!

此外,本书取材丰富多样、意涵深刻。不但将缺点的形式做科学化的分类,还以生活中的案例举证解析缺点的成因。让这些缺点具像化,看得到也摸得到,让读者可以自我警醒,并进而在生活中观察周遭的真实案例,用以自我警惕,自我激励。

要成为成功的人就必须对自己可能有的「缺点」先「知己知彼」一番,要想做人成功最不能怀有哪些缺点?我们可以有缺点,但是绝对不能让缺点成为自己的弱点。那该如何做呢?这本书揭露了成功的人极力克服的缺点,让读者不费吹灰之力的开始「趋吉避凶」起来!

本书特色

成功或失败都源自于个人如何发挥自己的优点,克服自己的缺点!

我们常常会看见某些成功人士彷彿做什么事都得心应手,左右逢源,即使是某些和他本业或专长并不是那么直接的新知识、新领域,他们也能很快上手,在最短的时间内掌握到重点与核心技能,原因是什么?因为这些成就非凡的成功人士都身怀有迹可寻的成功要素—了解自己的缺点,并让自己的缺点成为自己成功的转捩点!

「谁敢说自己没缺点」将我们每个人平常所不注意、习以为常的「缺点」(不管是自己的还是别人的)一一罗列出来,透过整理、分类,把人生各个环节所会遇到、看到、甚至因而受到影响的缺点(不论大小)以个案说明的方式来帮助读者辨别缺点之所以非克服不可的原因,当然也就有助于读者按图索骥地辨识并克服本身已有的缺点。

本书的特色一在循序渐进地告诉读者:缺点会怎样的影响一个人、缺点养成的背景与缺点拥有者的心性如何、缺点带来的影响(正面或负面)、怎样克服缺点、克服缺点的过程与坚持、正面思考的去养成检视、克服缺点等。

本书的特色二在阐明:众多的缺点都是一种下意识的行为模式或反射公式,「缺点」能让拥有者比其他人心胸更封闭、思想更狭隘,这样的反应机制,必须要透过自我要求、约束来改进的,本书也提供了成功者如何化缺点为优点的诸多实例,让读者见贤思齐。

最后,作者帮本书做了几个人人受用的结论:

只要愿意,缺点绝对不是弱点;缺点可以化身为负面激励,让人迎向人生的瑰奇壮丽。

只要愿意,缺点可以是成功的转捩点;知道缺点所在,念兹在兹,自我砥砺,所以,有缺点不必懊恼,赶紧整备克服缺点的决心,只要善用「缺点」的负面激励,也能让自己生活得更自在、处事更圆融、前途更顺遂!

著者信息

图书目录

人生在世;没有一个人没有缺点。纵使美玉,也有瑕疵。缺点虽然人人难免,但并非不能改善。无论是与生俱来的缺点,还是后天形成的缺点,只要勇于面对,敢于改正,缺点也能成为个人的进步动力。

第二章 由小养大的缺点

生活中,有些缺点微不足道,甚至看不到。但随着时间与环境的变化,这些缺点就因为量变而产生质变,终于由小养大,由少养多,变成大缺点,造成大麻烦。所以这些小缺点绝不可小觑,放任不理。

第三章 自己的缺点视而不见

俗话说:「人不知自丑,马不知脸长。」缺点也是一样,有的缺点能看到,有的缺点看不到。所以,在面对他人的指正时,千万要放开心胸,因为别人眼中的你,绝对真实过自己心中的「你」。

第四章 谁纵容了你的缺点

工作时间饮酒作乐,依靠别人的门路过活,常怀得过且过的心理,跌倒了不知爬起来。这都是放纵所引起的缺点。那么,在生活当中,是谁纵容了你这些缺点,又是谁造就了这些缺点呢?答案只有一个,那就是你自己!

第五章 勇于用缺点来磨砺自己

如果要摒弃烦恼,就不要把忧虑藏在心中;如果要避免牢骚,就不要凡事计较长短。要敢于打破情绪的瓶颈,不要培植怨恨的种苗;要勇于清除心中的污秽,避免缺点累积成心病。

图书序言

图书试读

用户评价

这本书给我最大的感受就是“套路化”,一股浓浓的“畅销书”模板味道。从章节设置到内容安排,都透露出一种程式化的痕迹。比如,前面铺垫了几个看似励志的故事,然后抛出一个“关键的转折点”,接着就是“如何克服障碍”的通用指南。这种模式在市面上太多了,很容易让人产生审美疲劳。作者的写作手法也比较单一,多以第一人称视角讲述,但叙述的细节却显得苍白无力。很多时候,我感觉自己就像是站在一个旁观者的角度,看着作者在舞台上表演,却无法真正走进去,感受角色的内心世界。书中关于“如何实现自我价值”的讨论,也停留在非常表面的层面,缺乏深入的哲学思考或者心理学的分析。总而言之,它更像是一份“心灵鸡汤”的速成指南,适合那些寻求短期情绪安慰的人,但对于真正想要理解人生深度问题的人来说,可能就显得不够分量了。

评分这是一本让我感到非常“分裂”的书。一方面,作者在某些篇章中展现了对人性弱点的敏锐观察,比如对自我怀疑的描述,以及对完美主义的批判,这些地方确实触动了我。我能感受到他在试图描绘出人们在成长过程中普遍会遇到的挣扎和困惑。然而,另一方面,当他试图给出解决方案时,整个调子又会急转直下,变成一种过于乐观和理想化的叙述。他似乎认为,只要我们找到了“那个核心问题”,然后“彻底拥抱不完美”,就能一劳永逸。这种“二元对立”的处理方式,反而让这本书的整体说服力大打折扣。我更希望看到的是一种更 nuanced(细致入微)的探讨,承认现实中的复杂性和矛盾性,而不是简单地将问题归结于某种单一的原因,再用一个“万能钥匙”去解决。

评分读这本书,就像是在和一个精力充沛但缺乏深度思考的朋友聊天。他会不停地分享自己的“顿悟”,用各种积极的词汇来鼓舞你,但当你试图追问细节,或者提出一些更具挑战性的问题时,他就会顾左右而言他,或者又回到那些老生常谈的道理上。书中关于“如何接纳自己的不完美”的章节,让我觉得有点像是“空中楼阁”。他提到要“看见自己的闪光点”,却很少具体指导我们如何去“看见”,或者在看见之后,如何去“放大”和“利用”这些闪光点。而那些关于“如何与过去的自己和解”的段落,也显得过于简化,没有深入探讨创伤、遗憾这些复杂的情感是如何真正被处理和疗愈的。总的来说,这本书更像是一种“态度”的宣扬,而不是“方法”的传授。

评分这本书给我一种“隔靴搔痒”的感觉。作者试图探讨人生中的各种“不完美”,但总是浅尝辄止。比如,他在提到“原生家庭的影响”时,只是轻描淡写地说了几句,并未深入分析家庭模式对个体性格形成和行为习惯的具体作用,也没有提供切实可行的建议来帮助读者处理可能存在的家庭创伤。同样,当谈及“人际关系中的摩擦”时,他也只是笼统地建议“学会沟通”,却忽略了沟通的艺术往往需要技巧、策略,以及对他人心理的深刻理解。我更期待的是,作者能够像一位经验丰富的心理咨询师,或者一位洞察人性的哲学家,带着读者一起深入探索那些潜藏在“不完美”之下的根源,并提供一些更具操作性的指导,帮助我们真正地去理解、去接纳,甚至去超越这些“不完美”。

评分一本泛泛的励志读物,读起来像是在翻阅一本陈年的鸡汤大全。开篇就用上了“人生没有坦途,只有勇敢前行”这类早已泛滥的论调,让我瞬间失去了继续深入的兴趣。作者似乎认为,只要不断重复“相信自己”、“坚持就是胜利”就能解决一切问题,却忽略了现实的复杂性和个体差异。书中充斥着大量空洞的说教,比如“每个人内心都住着一个巨人,等待被唤醒”,这样的比喻既缺乏新意,也难以引起共鸣。举例也多是些名人的光辉事迹,仿佛只要效仿他们就能复制成功,却没能深入探讨这些成功背后的具体策略和付出。读罢,除了脑袋里多了些模模糊糊的口号,对于如何应对生活中的具体挑战,依旧是一头雾水。感觉像是被一股看不见的力量推着往前走,却不知道方向在哪里,也不知道目的地是什么。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有