具体描述

即使生活总是围绕着相同的事情──把鸡餵饱、照料菜园、料理採收后的食物,

却因为这样充满朝气与简朴气息的日子,我甘愿驻足平凡。

你可曾想像过农村生活?以为很悠哉,但实际生活现场却是万般琐碎且忙碌。每日睁开双眼,餵养小鸡、餵饱自己、替门前的香草浇水、巡田水、巡菜园、记录不同作物的生长状况,一会还有地要整、有瓜棚要搭,一会鸡跑走了得四处找寻、菜头丰收了赶紧来炊萝卜糕……在乡野,路上会巧遇鳖与白腹秧鸡,入夜后,家门纱窗前聚集着独角仙与金龟子,萤火虫悠悠飞进已经熄灯的卧房里。

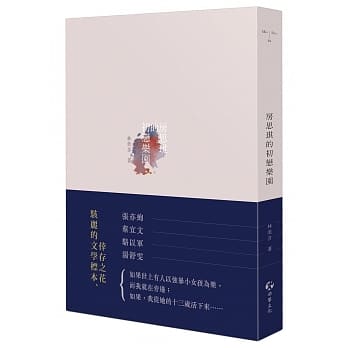

在充满物质诱惑的资本都市中成长,文字工作者李盈莹却是始终向往简单自然,因为採访工作的缘故,接触到许多与土地共生的人们,看到他们透过耕作与劳动,得到土地实实在在的回馈,自此开始尝试在城市郊区种菜,以劳动获得成果,借此作为她实用主义中最基底的一环。

然后她移居到乡野,开始耕种、养鸡,并在山海间採集,以远离资本主义为方向,以自给自足为目标,用自己的方式一一实践。都市人来到农村生活,不仅止于浪漫梦幻的美好体验,更是回归到心中最渴望的纯粹,证明生活的确有各种可能性,我们真切忽略了大地母亲给予的这么多。她用一篇篇故事、一首首诗,重现她不完美但完整的农村生活。

——如果可以的话,我想向世人展现,人们是可以把自己的物质慾望降得很低很低,仰赖很少的金钱,过很自然的生活。

章节特色

Chapter1 小小平房

以较富童趣与奇幻感的笔调,描绘在农村生活,与土地、乡野动物、村人之间的鲜活互动。

Chapter2 给鸡情诗

纪录从小鸡刚出生开始饲养,一路到六个月后母鸡下蛋、孵蛋,以及面临熟龄即将要杀鸡的冲突与感受。过程里有甜蜜与满足,也有痛与罚,充满起伏与思索,同时也带出动物行为与演化神秘、食用家禽的道德性与哲学思考等面向,深刻描绘人与家禽之间的细腻情感。

Chapter3 河边菜园

不愿过度美化自给自足与耕作这件事,也不想仅仅呈现田园的笼统美好,而是在身体力行的耕作过程中,从微观角度将作物视为富有生命的个体,用软性真挚的笔调理解自然。

Chapter4 崭新生活

来到乡村后,生活模式及价值观皆与都市截然不同,此篇章回归到社会生活的实际面,谈及农村的人际相处模式、人与物质之间的关系,以及工作之于人生的思考。

名人推荐

田文社社长‧over X 小间书菜店主‧彭显惠

「第一次种菜就失败」感同身受专文推荐

「这样子的生活,要逐步舍弃许多东西。而有时候要丢东西,比要拿东西费劲得多。慢慢脱离对金钱的依赖,方便快速生活的习惯,每日工作就会有收入的安全感。这些东西都是一整套的,搞清楚哪些自己要,哪些不要,再找到自己能够合意又能实际执行的生活方式,是一个缓慢而激烈的过程。」──over

「我相信这并不是让人回到茹毛饮血的原始生活,而是在一种非常自然的情况下,农村生活可抑制人们过多的慾望,让你重新审视自己真正的需求到底是什么。」──彭显惠

著者信息

李盈莹

现为文字工作者。曾任旅游採访编辑、森林野外助理、广告设计。

近年移居宜兰,耕作三十几种作物,饲养小鸡数只。喜爱劳动的畅快、创作的激情,相信自然是人生唯一的註脚。曾出版《花东小旅行》、《台湾小野放》、《恆春半岛祕径四季游》。

图书目录

在农村静静地革自己的命──田文社社长‧over

农村让你重新检视自己需要什么───小间书菜店主‧彭显惠

作者序

唯一能让你安静下来的事情/有点歪的田园小品

Chapter1 小小平房

农村日记/褐树蛙/锅炉爷爷/稻禾间/白腹秧鸡/乌鹙/猫道/半夜找鳖/蚊蚋星球/蟑螂做爱/玉米森林/纱门/鱼塭/树屋/萤火虫/夜婆/粉油腻麻雀/牛奶盒家庭成员/关于雪/无街之城市/阿凉姨/树看起来不理你/寮国农夫/险沟与菅芒巷/山里的内城/定时狂欢/端午沐浴之必要/乡野租屋奇谭

Chapter2 给鸡情诗

整地,一座平房的潜能/买鸡,外地客与在地种/六只女儿/提醒事项/遛鸡/董事长跌坐/滑稽/按摩/奶鸡秀/同名专辑:给鸡情诗/妳的唿吸/罔市/霸凌事件簿/饲育者/失踪事件簿/鸡车/搜巡者/土拨叔/鸡很乖吧/妳的眼睑/妳的生产/窃蛋贼/成为母亲/关于鸡肉/深夜屠宰场/同栖生活/礁溪亲家公/演化长河/困难的动物/鸡爪森林/驯化的白色/动物的告别/禽人节快乐/如何料理你的爱人/搬进鸡的眼睛/人造怪物

Chapter3 河边菜园

巴掌大的田/假想敌/早点名/水泥盒子/南瓜○○公主/自然组女生/菜园游击战/作物感知/留种的事业/充实为胖子/模拟春天/菜的变形记/尤物/白萝卜/十四只老鼠/上山採集/锯竹/山土/上游捎来的讯息/死人盆栽/野草是甜的/小森林/小番茄的退路/排队按门铃的作物/洛神加工厂/阳光底下/雨的可能/种稻学习笔记

Chapter4 崭新生活

小地方/儿时的突然造访/复杂或简单/意志的边界/极简生活/解放身体/过多的方法/免费的自由/让什么买走灵魂/劳力工作:静静的劳动/劳力工作:山里的蝉鸣/撰文工作:自由的代价/撰文工作:东部的路/撰文工作:尚未被命名以前/教学工作:校园随笔/教学工作:孩童神秘

图书序言

唯一能让你安静下来的事情

或许人并不是厌倦或者想逃离什么,才从都市来到乡村的,而是人们本来就归属自然,才会在每回接触花草泥土的时候,心思渐趋沉静;也才会在与动物相处的一时半刻,因牠们存在本身即具有的完美而着迷。

每日清晨,我听见那些毛茸茸的小家伙或抓或爬的声响,以及牠们啾啾或咕咕的鸣叫,于此展开新的一天。牠们是与我同栖生活的几只家禽,镇日在后院扒土找虫、下蛋、理毛、洗沙浴,我们分享食物的不同部位,相互照看、餵养彼此,我常因牠们古怪滑稽的行为而发噱,或被动物如神圣光照的野性充满,感到不可思议。简单清理鸡舍后,我会散步去菜园,照料如迷你森林般的园子,里头有各式蔬菜、辛香料、瓜果与根茎作物,以及闻起来微香微甜的野草。在那里我彷彿以巨人之眼穿透孔隙悄然微观,探看作物细致的生长、丛间的野虫漫爬,以自身仅有的知识经验,试图理解土地自然迳自流动的神秘幽微。

我难以言喻每回播下种子、满心期待雨水滋润,然后它们就真的奋力冒出新芽的那份感动;也难以形容从小鸡刚出生的第一天起,每日每日看着牠们从原本比手掌还小的温热身体,逐渐长成横冲直撞的野蛮小兽,并亲眼目睹母鸡如人类临盆般用尽全身力气产蛋的动人过程。

与土地及动物紧密结合的时光,即使生活总是围绕着相同的事情──把鸡餵饱、照料菜园、料理採收后的食物,却因为这样充满朝气与简朴气息的日子,我甘愿驻足平凡。

我想在众声喧譁的时代,如果有一件事能让你的心迅速安静下来,那么只需拥有这一件事就已足够了。对我而言,这件事就是耕作,日日在泥土芬芳、季节流转之间,见证作物使以静默的心机,用最具象的方式在你眼前展演生命力,是我人生中最幸运的事情之一。

有点歪的田园小品

跳脱概括下的乡村美好生活,以及那些大而笼统的感受,我期许自己用细微事物的切面,来吐露生活现场的细节与真实、美丽与艰难。于是这本书也谈及人类对于动物的隐晦情欲、吃食所爱的甜蜜感伤、给鸡吃鸡的道德矛盾;抑或在看似恬静的农村,除了瞥见野地动物的生勐童趣、村人之间的鲜活互动,也同时揉杂了些许乡野奇幻与恐怖元素,以小品的轻快,想望如诗歌一样铿锵节奏,如电影或绘本那般染有画面张力。

在小村乡野与土地自然的丰饶元素之外,书的最后回归到现实社会与生存的本质,以「人与人之间」、「人与物质之间」、「人与工作之间」作为收束,描述了农村与都市截然不同的人际模式,以及透过採集山土、锯竹、拾木等过程,逐渐减低了拥有物质的企求欲望,进而连动身体与知识上的解放。并在这样以耕作、饲养、採集为基底的生活,挪出了余裕去思索工作之于人生的意义。

这一连串关于人生诸多面向的思考与尝试、怀疑与叩问,种种亟欲探询的背后,或许正来自内心强烈的渴望,始终渴望寻得一种更热切、更清醒的生活样态。

推荐文1

在农村静静地革自己的命

好一阵子前,就从盈莹的好友H那里听到,盈莹在写一本关于鸡的书。然后我就等着,想要看这本书。

因为我着实好奇,盈莹在那间小小的白色平房里,到底安安静静地在做着什么?

她跟TN住的房子,跟我住的地方靠很近,我们长条形的红砖房,前面是稻埕,稻程的右边就是他们家,我们两间房子就这样像直角尺的两端放着。

虽然住得近,但是不知为何不太常遇到。

只有几次,像是七月底暑热正当头的时候,我们在稻埕晒谷,中午热到快往生,盈莹从他们家后阳台递出来一袋冰冰的,切好的凤梨。

另一次,是我们养的白色小公鸡叛逃,我到处找鸡,却找到她也是自行出走的鸡,在后阳台放风。

我们的鸡都常常落跑,偶尔经过他们家门口,会遇到鸡在路上瞎晃,我就会把鸡抱起来,抛回盈莹的鸡舍,有点像在打愤怒鸟(笑)。

虽然不常遇到,但我都偷偷观察盈莹门口的小菜园,总是打理得细致可爱,该给细竹枝爬藤的,就好好的每株安上一支。而那个神奇的、在房舍之间的畸零地架起的鸡舍,也总是干干净净,水盆食物端正放着,粗糠平坦地铺地。

看完书稿之后,我感到盈莹的确在那间小房子里革自己的命。

把生活现场,从都市搬来农村,并不代表就理所当然地会过起自给自足的生活,享受田园乐趣。

这样子的生活,要逐步舍弃许多东西。而有时候要丢东西,比要拿东西费劲得多。慢慢脱离对金钱的依赖,方便快速生活的习惯,每日工作就会有收入的安全感。这些东西都是一整套的,搞清楚哪些自己要,哪些不要,再找到自己能够合意又能实际执行的生活方式,是一个缓慢而激烈的过程。

盈莹正在做这些事,而且不疾不徐,我感到佩服而且欣赏。

而且在这过程中,她蹲得够低,所以她得以看见菜园草丛间,与土壤相接的那一方,构筑出来的微型森林。看得见脚边的虫、头上的蝙蝠,土壤里的微生物。

农村的景物四季流动,日日都有不同的变化,但那些变化无声,不像街上招牌或是电视新闻,发着光嚷嚷着「你看!你看!」总是要想看的人才能瞧得见。

也看得够沉,所以她看得见物质的流转,厨余正在化成土,看得见空气、水、雨跟阳光的变化,看得见植物的心思。

盈莹也很敢看,所以选择直视肉食是什么。

我们直接在超市货架上买到,或是在肉摊取得,不会去碰触的部分。她自己养鸡,亲自拜託人把鸡杀掉,然后把心爱的鸡变成的肉吃进身体里。这中间把自己的心思跟挣扎摊开来检视,一一的理好、想好,感觉到她不想含含煳煳地对待吃掉另一个生命这件事情。

在村子里生活,身旁不缺讲话打招唿的人。但许多工作,要能够好好的跟自己独处,不然做不下去。花时间蹲在一个地方除草、给菜疏苗,老半天都是自己给自己讲话。

看着这些一小篇一小篇的文字,觉得她自己跟自己聊天聊得很好。在餵鸡、扫鸡舍、折蕃茄侧芽、作腌渍洛神间,自自然然的心头冒出几段想法,给自己讲话,给鸡唱歌,拾缀成这本在农村生活的段落篇章。

看完这样的文字,感到心满意足。作为感谢,也许我的茄子收成后,我也来在他们家机车手把挂个几条,让他们在茄子产季的茫茫大海中载浮载沉更久。

田文社社长‧over

推荐文2

农村让你重新检视自己需要什么

与李盈莹小姐未曾谋面,但她的《花东小旅行》曾是小间书架上的热卖书,这次受邀推荐她的新书,才知道是同一作者,原来她也来宜兰生活了啊,果然宜兰的土地是会吸人的。

《与地共生、给鸡唱歌》讲了盈莹移居到农村后的极简生活,看着看着忍不住有会心一笑的感觉,不禁想到当初我们一家来到宜兰耕种的生活过程,盈莹看来也是同路人。在都会跟农村转换中是没有所谓磨合衔接的那段痛苦过程,彷彿这片土地等这个人就已经等了很久似的。

对很多居住都会区的人来说,农村的生活简直不可思议,甚至有朋友告诉我,她没办法忍受住在週遭没有24小时便利商店的地方。而我们一家生活的深沟村,距离最近的便利商店骑车也要10~15分钟左右,所以宜兰常被形容成「好山好水好无聊」。

然而我每天都好忙,忙的事项跟盈莹大同小异,实在不知道无聊是无聊在哪,我们每天看到村子里的人也都很忙,但那种忙是徐缓的、笃定的、沉稳而踏实的,那个忙是跟着节气在走的。鸡几点要餵、菜园何时要去、播种育苗该是什么时候、准备饭菜的时刻、透早忙到中午合该睡个午觉,下午还有下午的事头要做呢,如果遇上初一十五还要忙鬼神的事,忙各种手作供奉的食品。然后文青如我们,还要忙着看山看水看日起日落看宜兰的流水淙淙,而日子就如此岁月静好的忙过去。

这样的生活最常被问到活得下去吗?有没有发现一件事?乞丐总是出现在大都会区,在农村只要你愿意劳动愿意做,也许无法置产、无法逛街购物买上大量非消耗品,但都饿不死人,只是看你对活下去的定义是什么而已。

在农村的生活,如果有种植有饲养,货币的确用处不是那么大,甚至孩子们都有邻居、农友们提供的旧衣可穿,不用像在都市,每到换季就得跑上平价服饰店大肆採购。我发现在都会区很多人不喜欢给自己小孩穿旧衣,现在也强调了所谓的儿童时尚,但在我们家,两个孩子都喜欢穿旧衣,旧衣柔软没有新衣硬挺,而且不浪费物质的持续承接,这对孩子们从小的物慾教育来说是非常好的。其实我还曾很阿Q的问学校,孩子的学费可不可以用米来抵?当然不可以啦,但只要你知道自己的生活所需界线在哪,在农村不但可以活,还可以活得非常踏实与不浪费。

我们在宜兰生活后,慢慢已经不大能接受外食,除非必要或是我跟外子太累了,不然除了早餐都自理或是跟着农友们共食。对应到盈莹提到的远离物质核心,反而更清楚自己于自然关系中的本质这点,非常有体会与认同。我相信这并不是让人回到茹毛饮血的原始生活,而是在一种非常自然的情况下,农村生活可抑制人们过多的慾望,让你重新审视自己真正的需求到底是什么。

盈莹很精透的描写了宜兰乡居生活对她的意义,尤其今年我也开始自己操作菜园的耕作,特别对她文字里的种种皆有同感,从作物的种植到乡间可以看到的昆虫、乃至于种种的动物,都有了充满兴味的描述,也开启很多人对于这种生活更深一层的认识而非虚无的想像。崩坏即是新生的开始,这绝对是一本有着连结平台实质意义的书。

图书试读

午后一阵艳阳一阵暴雨,雷声隆隆,万物都甦醒了,赶紧把晾在路旁的衣架搬进房子里。K捎来口信,说村里有人的玉米笋收获至尾声,明天将要剷平,唤大伙自由採收,于是我们戴起帽子、换上袖套、穿上雨鞋,抵达那片时常经过却不曾发现的玉米田。玉米植株高耸挺拔,一行行密植成林,每个人选定一行,隐形的鸣声一响,起跑一样弯腰钻入林间,展开寻找玉米笋的大业。春夏的空气濡湿,身体的汗水蒸腾,与玉米植株上的水气,以及其上各色的蠕动昆虫,交融成一片五味杂陈的湿乐园。

玉米高大的植株让雨后清澈的天空变得狭长隐晦,数个钟头前我因为眼镜突然从中断裂成两半,当时竟以半盲的姿态在玉米田里穿梭,因为过于习惯有眼镜护目,好几回都不小心让玉米叶刺进我的眼里,禾本科的叶子大概都如同芒草一样,吸取了土壤中的硅,那个构成玻璃的元素,让它们变得硬挺且尖锐。眼睛刺痛流了些泪,想起那位年轻的导演札维耶多蓝(Xavier Dolan)曾有部《汤姆在农庄》,里头主角被那位加害又加爱于他的男子在典型美国式的玉米田里追杀时,旁白飘出一行映照主角内心的句子:「十月的玉米田,如刀锋一样锐利。」当下也映照着自己的处境。

上头有红色胡须的玉米笋,像极了摇滚乐手狂野蓬松的红发,它们包藏在叶片之间,许多玉米笋因为来不及採收,长成了巨婴。朋友穿过层层玉米林,彼此对话,谁发现了隐翅虫要大家小心、有人被蚊子叮得想放弃了,所有都只得其声不见其人。独自在玉米林底下,一路越採越有心得,就在几乎觉得要抵达跑道终点时,被唤了回去。此时有如被中断的梦境,停下脚步抬头仰望这片玉米森林,觉得森林好大、有些神奇,我原先的想像力仅侷限在蔬菜茄子建构而成的菜畦景观,顶多搭了丝瓜竹棚,便认为自己已创造如建筑般的量体了。但玉米,一粒玉米就可以长成巨人,然后密植的巨人站立成林,这么高大到把我淹没其中,穿梭不见他人,是农夫短时间内就能创造的一座纯林。

玉米巨人轻轻一踩就倒地,明日它们会全部躺下,天空又会全部被看见,是玉米作的一场初夏的梦。

用户评价

《与地共生》这本书,像是一封写给地球的情书,字里行间流淌着对这片土地深沉的爱与敬意。作者在书中,并没有用激烈的言辞去批判现代文明的弊端,而是用一种更加平和、更加启发的方式,引导我们重新审视自己与自然的关系。她探讨的“共生”,不是一种单向的奉献,而是一种相互的滋养,一种平等的关系。我特别喜欢作者对于“自然法则”的解读,她不仅仅是复述科学的规律,而是将这些规律融入到一种哲学思考中,让我们看到,遵循自然法则,并不是一种束缚,而是一种自由。书里提到的一些关于“可持续农业”的案例,让我看到了将人与自然和谐共处变成现实的可能性。这些案例并非是虚构的理想,而是已经在许多地方悄然发生。作者对于“土地退化”的描述,也让我感到警醒,她没有危言耸听,而是用一种客观而充满感情的笔触,展现了土地遭受破坏后的痛苦。读到这里,我仿佛能够感受到大地在哭泣。但幸运的是,作者也给出了很多充满希望的解决方案,她强调了“微观的力量”,比如通过改变耕作方式,或者恢复某些关键的生态物种,就能够对土地产生积极的影响。这本书让我意识到,我们作为地球的一部分,我们的行为,无论大小,都在深刻地影响着这片土地。它鼓励我不仅仅是作为一个“消费者”,更是作为一个“守护者”,去参与到与大地的互动中。读完这本书,我感觉自己好像也变成了一位“地球公民”,对这片孕育了我们生命的土地,有了更深的责任感。

评分我一直是个对自然怀有复杂情感的人。《与地共生》这本书,无疑是加深了我这种情感的一剂催化剂。它不像市面上那些急功近利的环保书籍,上来就让你感到焦虑和无力。作者的笔触是缓慢而坚韧的,像是在一层层剥开我们与大地之间疏离的茧。书里关于“微观生态”的描述尤其让我印象深刻。比如,作者会花很多篇幅去讲一块土壤里有多少种微生物,它们如何合作,如何维持土壤的健康。我以前觉得土壤就是泥土,最多加上肥料,但这本书让我看到了一个隐藏在脚下的、庞大而精密的生命网络。它让我意识到,我们看似“无生命”的土地,实际上充满了生机。还有作者对“循环”概念的探讨,从自然的物质循环到生命的循环,她用一种诗意的语言,将这些抽象的概念具象化。读到关于“堆肥”的部分,我开始反思我们日常生活中产生的垃圾,很多都是宝贵的资源,只是我们没有以正确的方式去对待它们。书里提到了很多古老的生活智慧,那些祖辈们是如何顺应自然,如何与土地和谐相处。这些智慧在现代社会显得有些“落伍”,但细细品味,却充满了深刻的哲理。作者并不是要我们放弃现代文明,而是希望我们能从中汲取养分,找回与大地连接的根。我读完后,开始有意识地去观察身边的植物,去感受风吹过树叶的声音,去倾听雨滴落在地面上的声响。这本书让我明白,所谓的“共生”,不是什么遥不可及的理想,而是可以渗透到我们生活的每一个角落,从每一次呼吸,到每一次踩踏。

评分《给鸡唱歌》这本书,就像是夏日午后一杯冰镇的柠檬水,清爽,带着点微酸,但总体上是一种让人舒缓和愉悦的体验。我一直觉得,现代社会的生活节奏太快了,人与人之间的沟通都变得功利和匆忙,更何况是与动物呢?但这本书,让我看到了另一种可能。作者用一种非常细腻、充满观察力的笔触,描绘了她与一群鸡的生活。她不仅仅是在记录,更是在“理解”和“陪伴”。我特别喜欢她对鸡的行为进行解读的部分,那些在我们看来可能很“愚蠢”或者“简单”的行为,在作者的笔下,却充满了生命的原初智慧。比如,她写到母鸡如何教小鸡觅食,那种耐心和细致,让我联想到自己小时候被父母教导的情景。书里也提到了一些令人心疼的片段,比如鸡被捕食者攻击,或者生病时的无助。这些片段让我看到了生命的脆弱,也让我更加珍视那些健康的、自由的生命。作者并没有回避这些阴暗面,而是用一种非常坦诚的态度去面对。读这本书,我感觉自己好像也变成了一位“鸡语者”,开始能够体会到那些“咯咯”声背后可能隐藏的情感。最让我触动的是,作者在书中表达了一种对“平凡生命”的尊重。她没有试图将这些鸡“神化”,也没有把它们变成什么象征,而是真诚地记录下它们的“鸡样”。这种不加矫饰的真实,反而显得尤为珍贵。读完这本书,我不再觉得鸡只是一个生产工具,它们也是有自己的世界,有自己的生活节奏的。这种感受,或许能够让我们在面对其他生命时,也多一份同理心和温柔。

评分最近迷上了《与地共生》这本书,简直是打开了新世界的大门!作者用一种非常温和但又充满力量的方式,重新审视了我们与自然的关系。以前总觉得,人定胜天,好像我们就是地球的主宰,可以肆意地改造和利用。但这本书让我开始反思,我们究竟是谁?我们从哪里来?又该去往哪里?书里有很多关于生态平衡、生物多样性的例子,不是那种枯燥的科普,而是通过一个个生动的故事,让你切身感受到大自然的神奇和脆弱。比如,作者描写了一个小村庄如何通过恢复当地的湿地,不仅改善了水质,还吸引了无数的候鸟,变成了一个充满生机的生态系统。我当时读到这里,脑海里立刻浮现出小时候在乡下看到的景象,那时候的空气好像都比现在甜。书里还讲到了一些原住民社区如何守护他们的土地和文化,他们的生活方式虽然简单,但却充满了智慧,那种与土地融为一体的和谐感,是我们在现代都市生活中很难体会的。我特别喜欢作者对于“共生”的理解,不是单方面的索取,而是相互依存,相互滋养。读完这本书,我感觉自己好像被洗涤了一样,对身边的一花一草都多了几分敬意,甚至开始思考,我能不能在自己的小阳台上种一些对蜜蜂友好的植物?这种微小的改变,或许就是《与地共生》最迷人的地方吧,它不强求你做出什么惊天动地的改变,而是悄悄地在你心里播下一颗种子,让你重新连接起那个被我们遗忘已久的、充满生命力的自己。这本书不仅仅是关于环境,更是关于一种生活态度,一种尊重生命、与万物和谐共处的生活哲学。

评分《与地共生》这本书,为我提供了一种全新的视角来理解我们所生活的世界。《与地共生》这个书名本身就传递出一种和谐与平衡的信息,它不是让我们去“对抗”自然,而是去“融合”自然。作者的文字非常具有感染力,她用一种优美而深邃的语言,描绘了人与土地之间千丝万缕的联系。我特别喜欢书中关于“大地能量”的论述,作者并没有把它写成玄学,而是从生态学和生物学的角度,解释了土地如何孕育生命,如何影响万物的生长。她讲述了一些关于“土地疗愈”的案例,让我看到了人类如何通过尊重和顺应自然,来修复被破坏的生态环境。这些案例充满了智慧和希望,让我相信,即使是曾经被过度开发和污染的土地,也有重生的可能。作者也强调了“本土性”的重要性,她认为,每一个地方都有它独特的生态系统和文化,我们应该去尊重和保护这些独特性,而不是试图用一种普适的模式去改造它们。读到这里,我深有感触,因为我常常觉得,现代社会很多发展模式都过于单一化,忽略了不同地方的差异性。这本书鼓励我去关注身边的土地,去了解它的故事,去体会它的变化。它让我意识到,我们每个人都可以成为“大地守护者”,哪怕只是从小事做起,比如节约用水用电,减少垃圾排放。这本书不仅仅是关于环境保护,更是关于一种生活方式的哲学,一种回归本真的智慧。

评分《给鸡唱歌》这本书,对我来说,就像是在喧嚣的世界里,找到了一片宁静的角落,静静地聆听生命最原始的歌唱。作者以一种非常独特的方式,将目光聚焦在了一群看似平凡的鸡身上。她没有把它们写成什么“网红”动物,也没有赋予它们过度的拟人化色彩,而是以一种非常真诚、非常细致的笔触,记录下它们最真实的生活状态。我特别喜欢书里关于鸡的“日常”的描述,比如它们如何在院子里悠闲地散步,如何互相梳理羽毛,或者是在黄昏时分,怎样有序地回到鸡舍。这些看似琐碎的画面,却充满了生命的力量和节奏感。作者的观察力非常敏锐,她能够捕捉到鸡群之间微妙的互动,比如一只鸡在发现食物后,会如何“通知”其他的同伴,或者一只母鸡在孵蛋时,会表现出怎样的“焦躁”和“守护”。这些细节,让我看到了生命的丰富性和复杂性,也让我不得不承认,即使是看起来最不起眼的生命,也拥有它们自己的“社交圈”和“情感世界”。读这本书,我常常会不自觉地想起小时候在乡下看到的那些鸡,它们自由自在的样子,让我想起了那个简单而美好的年代。作者也并没有回避生命的残酷性,她也会写到鸡被野兽捕食的场景,或者它们在寒冷天气里的艰难。但她用一种非常平静的语调去叙述,反而让我更加深刻地体会到生命的脆弱和珍贵。读完这本书,我感觉自己好像也学会了用一种更加“柔软”的眼光去看待生命,去体会那些“不被看见”的价值。

评分《给鸡唱歌》这本书,像是一位充满耐心和爱心的朋友,在耳边轻声讲述着关于生命的故事。作者并没有用华丽的辞藻去描绘,而是用一种非常朴实、非常真诚的笔触,记录下她与一群鸡的生活点滴。我最喜欢书里关于鸡的“日常”描绘,她们是如何在清晨醒来,如何伸展翅膀,如何在泥土里刨食,以及在午后慵懒地打盹。这些画面,在我脑海里挥之不去,让我感觉到一种前所未有的平静和温馨。作者的观察力非常细腻,她能够捕捉到鸡群之间各种微妙的互动,比如一只鸡在发现好吃的食物时,是如何“通知”其他的同伴,或者是一只母鸡在孵蛋时,会表现出怎样的“警惕”和“守护”。这些细节,让我对鸡这个物种有了全新的认识,我不再只是把它们看作是“家禽”,而是看到了它们也有自己的“社交系统”和“情感需求”。书里也提到了一些令人心疼的片段,比如鸡被捕食者攻击,或者生病时的无助。作者用一种非常坦诚的态度去面对,让我们看到了生命的脆弱,也让我们更加珍惜那些健康的、自由的生命。最让我感动的是,作者在书中表达了一种对“平凡生命”的尊重。她没有试图将这些鸡“神化”,也没有赋予它们过多的人类情感,而是以一种平等的姿态去对待它们,去理解它们。读完这本书,我感觉自己好像也学会了用一种更加“柔软”和“包容”的眼光去看待周围的世界,去体会那些“不被看见”的价值。

评分《与地共生》这本书,像是一位来自远古智者低语,轻轻地唤醒我内心深处对土地的眷恋。《与地共生》这个书名本身就充满了一种力量,它不像“征服自然”那样充满野心,也不像“保护环境”那样带有防御的意味,而是一种更加根本、更加内在的连接。作者的文字功底非常扎实,她用一种流畅而富有诗意的语言,描绘了大地母亲的脉搏。我最喜欢书里关于“土地的记忆”的章节,她讲述了如何通过研究地质、植被,甚至某些地方的传说,来“读懂”一块土地的故事。这让我想到,每一寸土地都有它自己的历史,它经历了什么,承载了什么,这些都深深地刻在了它的肌理之中。我一直对“根”这个概念很着迷,而这本书恰恰是在探讨我们与土地的“根”。作者并非主张我们回到穴居时代,而是鼓励我们在现代生活中,重新找回与土地的“脐带”。她提出的很多观点,比如“慢食”、“在地消费”,都不是什么新鲜的概念,但她将这些概念置于更宏大的“共生”视角下,赋予了它们更深刻的意义。读这本书,我感觉自己仿佛置身于一个古老的森林,听着风穿过树叶的沙沙声,感受着泥土的芬芳。作者也提到了很多关于“土壤修复”的实际案例,不是那种宏大的工程,而是从最基础的生态链入手,比如通过引入特定的植物和微生物来改善土壤质量。这些案例充满了希望,让我相信,即使是被破坏的土地,也有重生的可能。这本书让我对“家园”有了更深刻的理解,家园不仅仅是四面墙,更是我们赖以生存的这片土地,是我们与大地共同谱写生命乐章的舞台。

评分《给鸡唱歌》这本书,怎么说呢,简直是我最近生活里的一抹亮色,也或许是一种……有点奇特的慰藉?我承认,一开始我被书名吸引了,觉得这太有趣了,怎么会有人写给鸡唱歌的故事?然后我发现,这远比我最初想象的要深刻得多。作者笔下的那些鸡,不再是餐桌上的食物,而是有血有肉、有情感、甚至有“个性”的生命。她记录了自己和一群鸡的日常生活,从它们孵蛋、下蛋、争食,到它们之间微妙的社交互动,甚至是被欺负时的委屈模样,都描绘得栩栩如生。我读的时候,常常会忍不住笑出声来,有时也会感到一丝心酸。特别是当她写到一只老母鸡,如何用生命守护自己的小鸡时,我感觉心都要融化了。这本书让我重新思考了“平等”的意义。我们总觉得自己是万物之灵,高高在上,但这本书却在用一种非常朴实的方式告诉我,即使是看起来最普通的生命,也有它们的价值,它们的生存方式,它们的喜怒哀乐。我开始留意起我常吃的那种肉,也开始对那些在路边匆匆跑过的野猫野狗多了几分审视。作者的文字有一种特别的魔力,她不是在说教,也不是在批判,而是在分享,分享她与这些“不被看见”的生命之间的连接。她写鸡打架时的那种“鸡毛蒜皮”的小事,也写它们在阳光下晒太阳时的那种安逸和满足,这些细微之处,勾勒出一种非常动人的生命力。读完这本书,我感觉自己好像也学会了用一种更柔软、更包容的眼光去看待世界,去看待那些我们习以为常,但却可能被忽略的生命。它让我意识到,即使是最平凡的生命,也值得被看见,被尊重,甚至,被温柔以待。

评分《给鸡唱歌》这本书,与其说是一本关于鸡的书,不如说是一本关于“看见”的书。作者就像一位敏锐的观察者,她用她充满爱意的目光,捕捉到了那些我们常常忽略的生命细节。书里描绘的鸡,不是抽象的概念,也不是工业生产线上的产品,而是活生生的个体。我印象最深的是作者对鸡群内部“社交规则”的描述,比如等级制度、争夺食物时的“政治博弈”,甚至是被欺凌的鸡会表现出的“自卑感”,这些都让我感到非常有趣,也让我不得不去思考,所谓的“智慧”,究竟是人类独有的吗?作者的文字有一种非常朴实的魅力,她不炫技,不卖弄,只是用最真诚的语言,分享她的观察和感受。我常常会在阅读时,想象自己也站在那片农场里,和她一起看着那些鸡悠闲地散步,或者在泥土里刨食。书里也提到了许多关于鸡的“非典型”行为,比如它们会发出各种各样的声音来表达不同的情绪,或者它们会在特定的时候表现出“玩耍”的行为。这些细节,让我对鸡这个物种的认知,发生了根本性的改变。我之前可能只是把它们看作是“下蛋的机器”,但读完这本书,我开始觉得,它们也是有自己独特的“语言”,有自己的“情感世界”的。作者也借由这些鸡,探讨了一些关于生命、关于存在的意义。她不是直接点破,而是通过这些生动的例子,让你自己去体会。读完这本书,我感觉自己好像也变得更加“敏感”了,开始会去留意身边那些微小的生命,去思考它们可能拥有怎样的世界。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有