具体描述

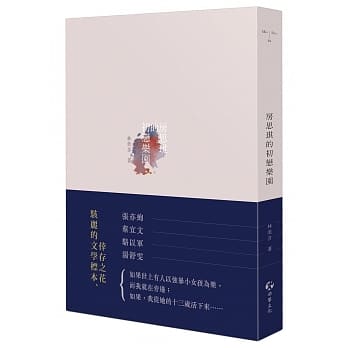

本书收录了于梨华〈黄玲的第一个恋人〉、〈小琳达〉、〈归〉、〈情尽〉、〈林曼〉、〈回来吧,棣棣〉、〈带泪的百合〉与〈无腿的人〉八篇精选短篇作品。

1963年,台湾文星书店发行了于梨华小说集《归》,十年后,台湾大林出版社再版发行,1988年皇冠出版社推出于梨华全集,《归》又再出新版。几次再版,本书的四篇作品:〈黄玲的第一个恋人〉、〈小琳达〉、〈归〉、〈情尽〉都在其中。

〈黄玲的第一个恋人〉写初恋的少女与少年,故事背景是战乱中国的浙东水乡,也是于梨华故乡所在。环境与时间是最残酷的杀手,两者联手一剑噼开现实与梦想的距离,斩断人的纯真。于梨华却以诗意的笔触,轻柔的口吻,营造了一种古典文学的叙事氛围,古时含蓄包容与理解退让比妒恨伤感更重要的价值观,如棉里藏针隐隐刺痛。

〈小琳达〉是于梨华首篇留学生作品,写于1954年初到加大念书时,呈现留学生在现实生活中的艰辛。〈归〉写于1963年,于梨华已进入美国社会就业,身份是职业妇女,故事女主人翁跟她一样是留学生。和〈黄玲的第一个恋人〉相同,〈归〉也是寻找昔日初恋的故事,不同的是,成年人历经风霜后对感情的诠释冷酷而犀利,而于梨华对于留学生去留的省思已然成形,蓄积及至1967年《又见棕榈又见棕榈》鉅力磅礡完整呈现。

〈情尽〉描绘早年华人在异乡必然遭遇的文化冲突,在被歧视的环境中,华人也歧视其他文化,尤其对移民第二代与异族通婚难以接受常酿成家庭巨大冲突。于梨华巧妙设定女主人翁身份是情妇,凸显华人在维护传统道德文化上的自相矛盾。

〈林曼〉也是于梨华相当钟爱的一篇作品,原辑于《记得当年来水牛城》、《秋山又几重》,写独立的现代女性坚强的自主意志,勇于掌握自己的命运,敢于活出自己不畏环境不畏人言。

〈回来吧,棣棣〉(原辑于:屏风后的女人):写青春期孩子的狡黠敏感,在缺少家庭温暖时心理与行为上的叛逆。

〈带泪的百合〉与〈无腿的人〉都是于梨华早期的作品。〈带泪的百合〉最早收录于同名小说集,由台湾蓝灯出版社在1971年印行。

1973年台湾大林出版社推出一本小说集《新刻的石像》,集内收录五位台湾重要作家的作品:白先勇的永远的〈尹雪艳〉、王文兴的〈黑衣〉、欧阳子的〈美容〉,以及于梨华的这篇〈无腿的人〉。1976年,大林出版社为于梨华发行小说集《白驹集》,再将此文收入其中。1988年皇冠出版的于梨华全集内,这篇作品再度入选。于梨华写女性徘徊在自主意识与家庭责任之间,写华人女性在传统文化中被形塑、被鼓舞的勇于牺牲形象,没有无奈,没有谴责,反而更突出了华人社会中男性惯于依赖的外强中干,间接讽喻父权社会的脆弱。

本书同时收录了旧版《归》的作者自序,以及师范先生的描写于梨华的一篇散文作品,师范先生熟知早年于梨华投稿的故事,完整呈现成名前的于梨华。故事有趣且有意义,特此感谢师范先生与秀威国际授权转载。

在此也要特别感谢允晨文化公司总编辑廖志峯先生慨允授权,让本书收录了〈林曼〉与〈回来吧,棣棣〉两篇佳作,更感谢他为本书撰写推荐序〈生命的肖像〉。在于梨华几乎快消失在繁体字华文出版市场之际,廖先生在2010年出版了她的作品集《秋山又几重》。接获转载版权探询时,廖先生豪气干云说,口头承诺就是承诺!

负责于梨华精选的编辑多是八〇后青年,在校对文稿的过程,青年读者对文中许多用语非常陌生,也因此他们主动加上很多註解,希望能帮助更年轻的读者更顺畅地阅读。

于梨华的这些作品与现实世界的距离越来越远,然而,人类的生命长河是延续的,生命所遇到的困顿也有极大相似度,这些作品的重新问世无非是想强调:无论什么年代,幸福都不可能是理所当然的,然而,回头重读于梨华,我们知道,生命的崎岖路上没有人是孤独的。

联合推荐

师范

廖志峯

著者信息

于梨华

祖籍浙江镇海,1931年生于上海。1947年举家迁往台湾,就读台中女中。毕业后考入台湾大学外文系,隔年转入历史系,1953年毕业。同年九月赴美国加州大学洛杉矶分校英文系就读,后转入新闻系,1956年获新闻学硕士。在大学期间也尝以笔名方莉夏、鸿鸣投稿,文章散见《文学杂志》、《自由中国》、《现代文学》、《文坛》、《野风》等刊物,当时有几篇小说,如〈鞋的忧喜〉、〈无腿的人〉、〈殒落〉、〈埋葬〉和〈追不回的幸福〉(曾收录于台湾皇冠出版社典藏全集)已崭露光芒。文体精致,被誉为台湾六○年代现代主义代表作家之一,也是留学生文学鼻祖,擅长刻画各种性格的人物。

1956年留美,以英文短篇小说《扬子江头几多愁》获米高梅电影公司文艺奖首奖。1968年起,在纽约州立大学奥本尼(Albany)分校执教,教授中国现代文学、中国古典文学、中国报刊杂志选读。1975年返中国访亲,被台湾政府视为「媚匪」列入黑名单,禁止回台并封杀其作品,至1985年解除。1983年夏被Yaddo Colony(耶都艺区)邀请为写作区员。1984至1985年得富尔布莱特奖(Fulbright Fellowship)到南斯拉夫与作家交流。1993年退休移居旧金山湾区,现居马里兰州。2006年获佛蒙特州Middlebury College荣誉文学博士。

着有《梦回青河》、《又见棕榈,又见棕榈》(获得1967年嘉新文学奖)、《傅家的儿女们》、《焰》(即《花开有时》)、《变》等二十六部小说与散文集,作品曾被翻译成英文,也有一些被改编为电影和电视剧。

于梨华 作品年表

1956〈扬子江头几多愁〉(Sorrow at the End of the Yangtze River)(又名「扬子江头的呜咽」)

1963《梦回青河》(长篇小说)

《归》(短篇小说集)

1965《也是秋天》(中篇小说集)

《变》(长篇小说)

1966《雪地上的星星》(短篇小说集)

1967《又见棕榈,又见棕榈》(长篇小说)

1968《柳家庄上》(中短篇小说集)

1969《白驹集》(短篇小说集)

《燄》(长篇小说)

1972《会场现形记》(短篇小说集)

1974《考验》(长篇小说)

1978《谁在西双版纳》(游记)

《傅家的儿女们》(长篇小说)

1980 《记得当年来水城》(散文集)

1988《寻》(短篇小说集)

《美国的来信》(书信集)

1989《三人行》(长篇小说)

《相见欢》(短篇小说集)

《情尽》(短篇小说集)

1996《一个天使的沉沦》(长篇小说,原名《小三子,回家吧》)

1998《屏风后的女人》(中短篇小说)

2000《别西冷庄园》(散文集)

2002《在离去与道别之间》(长篇小说)

2008《飘零何处归》(散文集)

2009《彼岸》(长篇小说)

《秋山又几重》(中短篇精选集)

2015 《又见棕榈,又见棕榈》(长篇小说)、《小三子,回家吧》(长篇小说)、《黄昏,廊里的女人》(中短篇精选集),(以上三书收入于梨华精选集)。

2016 《梦回青河》、《花开有时》(于梨华精选集)

2017《林曼》(于梨华精选集)

推荐者简介

师范

本名施鲁生,1927年生,江苏南通人。中央大学经济系毕业,美国普渡大学研究工业规划,高等考试及格。曾任野风文艺半月刊主编,公民营生产、贸易等公司主管、董事,1988年在台糖公司业务处处长任内退休。2004年出版了11本一套的作品全集,曾与一群对文学充满热情与理想的同事合资创办《野风》半月刊,对文坛影响深远。日后在文坛大有名气的作家,如余光中、郑愁予、墨人、夏菁、刘非烈、楚卿、郭枫、郭良蕙、丹扉等,都曾在《野风》撰过稿。

廖志峯

允晨文化发行人、作家,淡江大学中文系毕,曾任广告公司文案、国会助理,现任职于出版社,着有《书,记忆着时光》。喜欢电影, 旅行,咖啡和茶,偶而拍照,随笔散见报章。

图书目录

推荐序‧于梨华:不是上司的女儿/师范

推荐序‧生命的肖像/廖志峯

编辑室的话

情尽(原辑于:归)

林曼(原辑于:记得当年来水牛城、秋山又几重)

黄玲的第一个恋人(原辑于:归)

小琳达(原辑于:归)

归(原辑于:归)

回来吧,棣棣(原辑于:屏风后的女人)

带泪的百合

无腿的人

附录一‧《归》旧版自序

附录二‧于梨华作品年表

图书序言

师范

「她懂得了如何避免悲剧。或者,知道了如何面对现实:真正的人生。我们从她的作品中时看到一个作家的成长过程,一颗新星应会诞生。」

廖志峯

「她所描述的世界或许陌生,然而,她所探掘的,内心深层的寂寞, 让人深深触动;她所形塑的人物肖像,尤其是女性,十分深刻,即使在掩卷之余,小说中的主角,仍似走出了纸本,继续在人世的道路上,游魂般的行走。」

图书试读

用户评价

我一直觉得,一本好的书,应该能在读完之后,在你的脑海里留下一些挥之不去的影子,而《林曼》无疑做到了这一点。书中对于“失去”的刻画,是我觉得最动人的部分。有一段情节,关于一个叫做“阿明”的角色,他失去了一个对他来说非常重要的东西,不是具体的事物,而是一种感觉,一种曾经拥有的温暖和安全感。作者没有用煽情的语言去描写他的悲伤,而是通过他日常生活的点滴来展现这种失去带来的空虚。比如,他会下意识地去寻找那个熟悉的身影,却发现那里早已空无一人;他会听到某个熟悉的旋律,然后陷入长久的沉默,眼神放空。我读到那里的时候,也跟着感到一种莫名的心酸。这种失去,不是瞬间的痛苦,而是日复一日的磨损,像钝刀子割肉一样,慢慢地在心里留下疤痕。

评分《林曼》这本书的语言风格非常独特,带着一种淡淡的忧伤,但又不失温暖。我特别喜欢书中对于“回忆”的描写。有些回忆,就像陈年的老酒,越品越有味道,而有些回忆,则像锋利的刀刃,划过心头,留下疼痛。书中有一个角色,总是沉浸在过去的回忆中,无法自拔。作者并没有评判他,而是用一种旁观者的角度,去描绘他回忆时的样子。他可能会突然停下脚步,眼神变得迷离,嘴角带着一丝若有若无的微笑,仿佛回到了某个美好的时刻。但下一秒,他又会因为现实的残酷而恢复清醒,脸上带着一丝落寞。这种对回忆的描绘,既真实又动人。

评分看到《林曼》这本书,脑海里瞬间闪过好多画面,感觉就像是回到了学生时代,那种青涩又带着点迷茫的年纪。我尤其喜欢作者在描绘人物心理的部分,总是能抓住最细微的情绪变化,让人感同身受。比如,书里面有个角色,我暂时先称他为“小风”吧,他在面对人生选择的十字路口时,那种内心的纠结和挣扎,真的太真实了。我记得当时读到他夜深人静,一个人坐在窗边,望着外面漆黑的夜空,心里想着家人的期盼、自己的梦想,还有那些不确定的未来,那一刻,我仿佛也变成了他,感受着同样的孤独和压力。作者没有直接告诉我们小风做了什么决定,而是通过他细腻的动作、眼神,甚至是呼吸的频率,来展现他内心的波涛汹涌。这种“留白”的处理方式,反而让读者有了更多的想象空间,让我们自己去揣测、去解读,也让我们更深入地参与到故事中来。

评分《林曼》这本书的叙事节奏掌握得恰到好处,不会让人觉得拖沓,也不会让人喘不过气。很多情节的设计都很有巧思,巧妙地将过去的回忆穿插在现在的故事线里,让整个故事更加立体和丰满。我尤其印象深刻的是,书中关于“等待”的描写。有位角色,姑且叫她“静仪”吧,她似乎一直在等待着什么,等待一个机会,等待一个人,甚至等待时间的流逝。作者用了很多笔墨去描绘她等待时的状态,那种看似平静,实则内心暗流涌动的状态。比如,她会一遍又一遍地整理书架上的旧书,即使她已经读过无数遍;她会反复走到窗边,看着街上来往的人群,眼神中带着一丝期待,又有一丝失落。这种等待,不仅仅是身体上的静止,更是心灵深处的一种煎熬。作者通过这些细节,让读者真切地体会到等待的漫长和不易,也让我们开始思考,人生中究竟有多少等待是值得的,又有多少等待最终会化为泡影。

评分我常常觉得,一部好的作品,应该能够触及到我们内心深处最柔软的部分。《林曼》这本书,就做到了这一点。书中关于“希望”的描写,虽然不是那种轰轰烈烈的,但却是细水长流,渗透在字里行间。我记得有一个情节,关于一个在困境中生活的人,他似乎已经很久没有感受到生活的阳光了。但是,他每天都会在阳台上种下一颗种子,即使他不知道这颗种子是否能发芽,是否能开花,但他依然坚持着。这种坚持,不是为了看到结果,而是为了心中那份不灭的希望。作者用这种方式,告诉我们,即使身处黑暗,只要心中有一丝希望,就能照亮前行的路。

评分读完《林曼》这本书,我最大的感受是,生活本身就是一首跌宕起伏的诗。书中关于“选择”的描绘,让我深思。我们每个人在人生的旅途中,都会面临无数的选择,有些选择看似微不足道,却可能改变我们一生的轨迹。我记得书中有一个角色,在人生的一个重要关口,面临着两个截然不同的选择。作者没有直接告诉我们哪个选择是正确的,而是通过描绘他做出选择时的内心挣扎,以及选择之后他所经历的一切,让我们自己去体会选择的意义。这种“不给出标准答案”的处理方式,反而让我们更加尊重自己的每一个选择,也更加理解他人的不易。

评分《林曼》这本书的结构安排也非常巧妙,常常会在不经意间抛出一些伏笔,然后在后面才慢慢揭晓,这种“抽丝剥茧”的感觉,让我非常着迷。书中的人物关系,也并非简单的善恶二元对立,而是充满了人性的复杂性。我喜欢作者对一些配角,哪怕是出场时间不多的角色,也给予了足够的空间去塑造,让他们都有自己的故事和动机。比如,有一个看起来有些冷漠的老人,我原以为他只是个路人,但后来才发现,他身上承载着一段不为人知的故事,而他的冷漠,恰恰是对过去的一种保护。这种“意想不到”的反转,让故事更加引人入胜,也让我们对人性有了更深的理解。

评分这本书带给我的思考,远不止于故事本身。《林曼》中对于“成长”的探讨,我觉得非常有启发性。书中有一个年轻人,可能才刚踏入社会不久,他对未来充满了憧憬,但现实却给了他一记重击。作者没有美化这个过程,而是真实地展现了他跌倒、迷茫、甚至想要放弃的时刻。我印象深刻的是,他有一次在雨中奔跑,想要把眼泪和雨水一起冲走,但雨越下越大,他感到前所未有的无助。然而,就在他几乎要崩溃的时候,他看到路边的一株小草,在风雨中顽强地摇曳着,然后慢慢挺直了腰杆。那一刻,他似乎明白了什么。这种成长,不是一蹴而就的,而是经历过风雨,才能更加坚韧。

评分《林曼》这本书最吸引我的地方在于,它没有刻意去追求什么戏剧性的冲突,而是将目光聚焦在人物内心世界的细微之处。作者的笔触非常细腻,能够捕捉到人物最真实的情感反应。我尤其喜欢书中关于“理解”的描写。有两个人,一开始可能因为误会而产生隔阂,但随着故事的深入,他们慢慢地开始了解对方,理解对方的苦衷。这种理解,不是突然发生的,而是通过一次次真诚的沟通,一点一滴积累起来的。我记得,他们最终能够坐下来,心平气和地聊聊各自的感受时,那种释然和温暖,真的让人感动。这种“化解隔阂,建立连接”的过程,正是人与人之间最宝贵的财富。

评分《林曼》这本书的书写风格非常细腻,文字本身就带着一种独特的韵味。作者在描绘一些平凡的日常场景时,总能挖掘出其中的诗意。我特别喜欢书中关于“家”的描写。有一个家庭,虽然生活并不富裕,但成员之间的爱却像温暖的阳光一样,照亮了彼此的生活。我记得作者描绘了一个母亲在厨房忙碌的身影,虽然只是一个简单的侧影,但她忙碌的手、额头上细密的汗珠,以及她偶尔哼唱的小曲,都充满了生活的气息和家的味道。这种描写,不需要华丽的辞藻,却能直击人心,让我们想起自己家中那些平凡却又无比珍贵的瞬间。读着读着,我仿佛也能闻到厨房里飘来的饭菜香,感受到那种属于家的安心和温暖。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有