具体描述

著者信息

图书目录

图书试读

用户评价

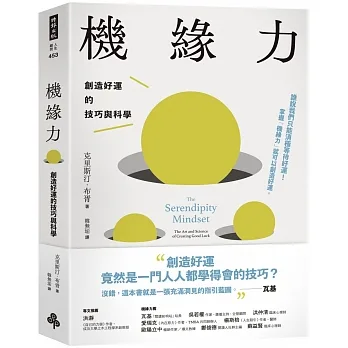

这本书的封面设计就非常有意思,那种带点手绘风格的插画,让人一眼看过去就觉得这不像是一本那种老掉牙的成功学或心灵鸡汤。我记得我是在一个独立书店的角落里偶然发现它的,当时就被那种低调却又充满生命力的设计感吸引了。翻开扉页,那种纸张的质感也挺舒服,不是那种亮得刺眼的纸,读起来眼睛不会容易疲劳,这点对我们这些老是盯着屏幕的人来说很重要。它给我的第一印象就是,作者是真心想跟读者进行一场平等的对话,而不是居高临下地灌输什么“真理”。整本书的排版也挺宽松的,留白很多,让人感觉阅读的节奏可以慢下来,很适合在一个悠闲的周末下午,泡上一杯台湾高山茶,慢慢品味。特别是它在章节之间的过渡,处理得非常自然流畅,不像有些书会突然生硬地换个话题,这里的衔接就像是聊天一样,你跟着作者的思路走,不知不觉就进入了下一个更深层次的思考。光从这本书的“外包装”和阅读体验来看,我就觉得它是一本用心制作的书,光是这点,在现在这个快速消费的时代,就已经很难得了。它就像一个老朋友递给你的一个精致的信物,让你忍不住想知道里面到底藏着什么秘密。

评分这本书在探讨一些社会现象时,展现出一种非常细腻入微的观察力,尤其是在描绘台湾本土的文化肌理和社会氛围方面,简直是入木三分。我读到某一段描述某个特定场景时,我甚至能闻到空气中那种潮湿和榕树叶的味道,那种感觉非常真实,不是那种旅游指南上的刻板印象。作者好像对我们生活中的一些“潜规则”和“集体无意识”了如指掌,用一种近乎悲悯的笔调去记录。有时候读到一些略带辛酸的片段,真的会让我停下来,望向窗外,开始反思自己是不是也活在了某种不自觉的设限之中。它不会用很激烈的措辞去批判什么,而是用一种非常克制、甚至有点幽默的方式,把那些现实的无奈轻轻地拂拭出来给你看。这种“润物细无声”的表达力量,比那些大张旗鼓的口号式写作要有效得多。对于长期生活在这片土地上的人来说,这本书提供了一种难得的“旁观者清”的视角,让你既是局中人,又能抽离出来审视自己所处的环境,这是一种非常宝贵的阅读体验。

评分从语言风格上来说,这本书给我的感受是极其清澈的,简直像是在饮用没有被污染的山泉水。它很少使用那些华丽堆砌的辞藻,但每一个用词都像是经过千锤百炼,精准地卡在了那个需要表达的意境之上。我特别欣赏作者在处理情绪时那种不偏不倚的态度。比如当谈到挫折或迷茫时,它不会过度煽情,让你觉得矫揉造作;也不会过度理性,让你觉得冷酷无情。它只是平静地陈述:“事情就是这样发生的”,然后留给你足够的时间和空间去消化。这种“留白”的艺术在中文写作中是非常高级的体现。我发现自己读这本书的时候,会不自觉地放慢语速,甚至在脑海中会重复咀嚼一些句子,因为有些句子结构非常特别,像是嵌入了一段音乐的节奏。这种文字的美感,已经超越了一般的信息传递功能,更像是在进行一种声音和意境的艺术创作。对于追求文字质感的读者来说,这本书绝对值得收藏,光是那些句子的精妙构造,就足以让人回味无穷。

评分这本书的行文逻辑,说实话,一开始我有点抓不住重点,感觉它像是很多不相关的片段拼凑起来的,但读到后面才发现,这其实是一种高明的“散点透视”手法。作者似乎并不想用那种传统的“提出问题—分析问题—解决问题”的僵硬结构来束缚自己,而是更像是在记录生活的碎片,但每一个碎片都带着一种独特的反光角度。比如说,它会突然插入一段关于某位古代哲学家的随笔,紧接着又跳到一个现代都市人的焦虑瞬间。这种跳跃性要求读者必须主动去连接这些看似无关的点。我个人觉得,这种写法非常贴合我们当下这种信息爆炸的环境,我们的大脑本来就在不断地处理各种不连续的信息流,这本书只是把这种内在的运作方式外化了。我花了好几天时间才慢慢适应这种叙事节奏,一旦你找到了那个隐藏在文字背后的“线索”,你会发现,原来作者是用一种非常诗意、非常隐喻的方式,在探讨一些很核心的议题。它不是直接告诉你答案,而是把一堆线索扔给你,让你自己去拼凑出最符合你当前心境的那幅图景,这种“参与感”让我印象深刻,也让这本书的阅读价值大大提升了。

评分这本书最让我感到惊讶的地方在于,它似乎在不断地挑战“目标导向”的思维定势,这在以效率和成果为圭臬的当代社会中,简直是一股清流。它没有给我任何“你应该做什么”的指示,反而更像是在邀请我一起探索“‘做’这件事本身意味着什么”。很多章节都在探讨过程的美好,以及“无用之用”的价值。这对我这种从小就被教育要设立明确目标、步步为营的人来说,是一个巨大的冲击。它让我开始重新审视我生命中那些看似“浪费时间”的爱好和沉思,并从中发掘出它们真正的重量。它不是在教你如何成功,而是在引导你如何“好好地存在”于当下,即使那个“当下”看起来毫无方向。这种气质非常独特,它避开了所有大众市场畅销书会采取的讨好读者的姿态,坚持走一条更内向、更需要耐心的探索之路。因此,我不会向所有人推荐这本书,它需要的是那些愿意停下来,愿意跟自己的内心进行一场深度对话的读者,它不是一本快速通关的游戏攻略,而是一次需要用心去体会的精神旅程。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有