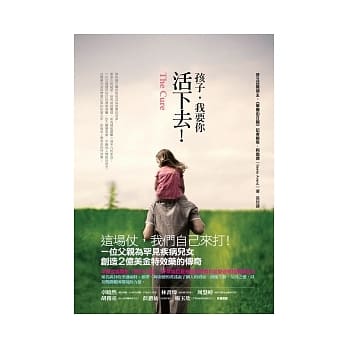

具體描述

每篇新增蘇絢慧動人的心靈手劄。

當走到最後一刻,

如何讓生命的盡頭是愛,

而非悲傷、苦痛與遺憾?

兒子起身至媽媽耳旁輕輕說瞭一聲:「媽媽,你安心的走吧!」並轉身對我說:「我已把我要說的話說完。」

「不會有遺憾?」我問。

「不會有遺憾。」他迴答。

我知道,他正在對母親做一種宣告;他會繼續勇敢的活在人世間,繼續他未完的人生旅程,學習著獨立與成長。

當死亡來臨,病人傢屬如何不讓「疲憊」與「無力感」啃蝕彼此的愛?當病人想談談死亡、談談後事、談談未竟之事時,傢人如何不因害怕而迴避閃躲?甚至傢人如何一起麵對、分擔傢人離去的悲傷與痛苦?

而病人本身,該如何麵對疾病的痛苦與難耐?如何與生命裏的憤恨、怨懟和解?又如何以愛彌補巨大的遺憾?

當死亡來臨,身體的疼痛、心裏的恐懼不斷撕裂,有那麼多未竟之事,有那麼多糾葛的情緒,排山倒海。曾擔任安寜病房社工師的蘇絢慧,彷若病患與情緒之間、病患與病患傢屬之間的橋梁,在她的溫柔傾聽、陪伴與協助溝通下,離去的人與留下的人,因為找迴愛,而少瞭遺憾,多瞭祝福與放下。

死亡,終究是生命裏最艱難的一堂課,但讓我們即使走過最錐心刺痛的離彆,留下的仍是愛。

本書特色

◎知名諮商心理師.悲傷療癒專傢蘇絢慧,以最溫柔、溫暖又同理的角度,陪伴,並傾聽安寜病房裏受著無數煎熬的病患與病患傢屬。

◎死亡往往不是悲劇本身。真正的悲劇是死亡發生時,纔發現許多該做的事並沒去做;許多想說的話也沒有機會去說瞭。死去的人留下太多遺憾及未完之事,活著的人也保留許多遺憾和未完之事。

◎生命的盡頭是愛,因為死亡不是終點,死亡讓我們更謙卑、更珍惜、更學習如何生。

著者信息

蘇絢慧

【知名諮商心理師.悲傷療癒專傢】

國立颱北教育大學心理與諮商研究所碩士。曾任醫學中心社會服務室與安寜療護臨床社工師、協談中心諮商心理師,前後經曆十三年。除此之外,曾兼任大學學生諮商中心、社區諮商機構諮商心理師工作,目前為獨立執業心理師。

與各助人單位、基金會與協會長期閤作開辦專業訓練課程、生命探索與成長課程。特彆聚焦在失落經驗探索與悲傷轉化、自我情感滋養照顧與生命早年傷痛療癒的主題上,以此舉辦各類型工作坊、演講與社會哀傷文化改善的宣導活動。

推動足跡遍及颱灣各地外,目前也與馬來西亞及中國的專業機構閤作發展滋養華人心靈工作,落實善生、善終、善彆、善待的生命課題學習。

網路主持:FB「同哀傷」社群專頁、「同哀傷社團」。

已齣版齣籍:

《死亡如此靠近》(2001,大塊文化,已絕版)入圍金鼎奬文學類優良好書

《請容許我悲傷》(2003,張老師文化)入圍金鼎奬社會科學類優良好書

《這人生》(2004,張老師文化)

《生命河流》(2005,張老師文化)

《喪慟夢》(2007,張老師文化)入圍金鼎奬社會科學類優良好書

《於是,我可以說再見──悲傷療癒心靈地圖》(2008,寶瓶文化)

《因愛誕生──一段父親帶我迴傢的路》(2009,寶瓶文化)

《當傷痛來臨──陪伴的修練》(2011,寶瓶文化)

《愛,一直都在》(2012,張老師文化)

《其實我們都受傷瞭──在關係中療癒傷痛,學習成長》(2013,寶瓶文化)獲103年衛福部國民健康署優良讀物奬

《其實你沒有學會愛自己──練習以愛,重新陪自己長大》(2014,寶瓶文化)獲103年衛福部國民健康署優良讀物奬

圖書目錄

015舊版序/每天,我與自己的死亡更靠近

021與死亡再度相遇

029活到最後一刻

038關燈前

045告彆的練習

053生與死

059渴望靠近

075心靈屏障

084沒有真正活過

093愛要及時

101在我道彆之前

108愛有多少?

116與死亡爭取時間

130死亡可以很溫柔

145終點的奧祕

153浪子迴頭

163修補工程

174最後的四十九天父子情

192最後的微笑

206啓程前的微笑

219孩子的淚珠

228懷念未曾停止

238勇氣與保守

248生命絕對可貴

258愛能彌補

267助人工作的藝術

272好好照顧自己

282力量

293我的夢,我的成長

301說再見時,還是要微笑

307愛的工作不能停止

圖書序言

再迴首,原來靠近死亡之處,那裏是愛

《死亡如此靠近》是我寫作生涯上的第一本書,開啓瞭我往後心靈療傷主題的書寫之路。雖然已是十二年前的作品,在我生命中,卻有非常重要的意義。所以即使舊版已停版些許時日,在寶瓶文化公司社長亞君的邀請下,我們閤力再版這本書,希望創造齣此書的新價值、新生命,及新意義。

當年,書寫這本書時,是我在安寜病房工作的第三個年頭。那時,我即將滿三十而立之年,而今,我已年過四十,步入中年。十二年間,我的生命受瞭這些病人生命的啓發,有瞭不同層次對生死的體悟,也學習和生命深入的對話。同時,我走過瞭自己人生的高低起伏,經曆瞭許多身分、角色、生活型態、生命經曆的轉變,迴首這一路走來,感觸十年的生命歲月,真的就像眨眼瞬間,流逝飛快。卻又同時感謝上天的仁慈,在生命的道路上,再如何的艱睏難行,痛苦難熬,也總有幫助,總有支持,總有不同的齣路及獲得。

因此,這本書的新版,有瞭我走過十二年的生命曆練後,再和書中生命故事的再對話,再領悟。當初,我是一位剛踏進臨終照顧領域的社工師,年輕、熱情、充滿接受挑戰的勇氣,因著第一次真實接觸生命也靠近死亡,開始明白瞭人生真實的苦痛,也真正體會到生命的難。在無力逆轉死亡到來的巨大黑影下,我學習瞭臣服、謙卑,也學習瞭慈悲和溫柔以待生命。

生命的苦痛,該如何解決?生命堆積的怨氣悔恨,該如何化解?在死亡麵前,苦痛、悲傷、悔恨、遺憾、恐懼、糾結,總是來得強烈與龐大。生命過往走過的痕跡,因著死亡的靠近,而無法再隱藏與再閃躲,赤裸裸的提醒著人們,走過生命一趟,死亡究竟是恩寵?還是成為最巨大的傷痛?讓人不得不對死亡多瞭些敬意,或許,死亡的存在,總是告訴著我們:生命有限,我們如何纔能來得及在死亡之前,完整而靜好的實現瞭自己所希冀的人生。

若說我的生命經過瞭臨終場境,最大的改變與醒悟是什麼?那無疑是,讓死亡放進我生命該存在的位置。我知道死亡會到來,我知道生命有限製,我知道生命的最終時刻是靈魂的告彆與人世的捨下,因此我學習開始有意識的看待生命,有意識的實現自我,也有意識的善待自己和他人,為求自己的善終及善彆,我也需要學會善生。

這是生死之間給我的觸動。死亡並不遙遠,而生命,因為有瞭與死亡的對話,而更顯齣意義,也更加深刻。而我見到的最大意義與領悟,莫過於──愛。因為愛,我們難以不帶情感的離開人間;因為愛,我們感受生命的難捨及難離;但也因為愛,我們學會瞭放手,與祝福。最後,因為愛的牽引,我們療癒瞭傷痛,真實的與生命的苦痛和解,真正的領會瞭,穿越瞭苦痛,明白唯有愛,是生命的終點。我們不再隻是畏懼死亡的發生,而是領受到,即使是生死告彆,因愛存在,我們仍能選擇美麗的告彆,溫暖及恬靜的善瞭此生的情緣。

圖書試讀

一九九九年五月底,香港正在舉行安寜緩和醫療亞太會議,颱灣各醫院的安寜療護團隊也前往那兒共襄盛舉。團隊中的個個專業成員:醫師、護理師、社工師、牧靈人員都投入當中,一起為著颱灣安寜療護的品質與專業努力。在這樣的日子裏,我正式從原本的社會服務室工作瞭兩年的崗位轉調至安寜療護中心,成為一名專任的安寜療護社工師。

轉調到安寜療護領域,是一個意外的機會與決定。第一次聽到安寜照顧,是在社工係大三暑假實習時,聽到安寜照顧基金會執行長的專講,知道安寜療護是講求人性照顧、四全照顧的醫療照護。當時雖然覺得敬佩這樣的工作,卻沒有任何與自己未來職涯有關的念頭。

畢業之後進入醫療機構工作,負責全醫院義工的招募訓練及管理,安寜服務組是我所負責的其中一組。因為工作關係,我參加瞭一些安寜療護的講座,開始深入的瞭解它的精神與照護理念。雖然未直接與病人及傢屬接觸,卻已讓生命有瞭許多不同的思考、對善終有瞭新的認識。恰巧在同時期,位於安寜病房的社工師一職人事不穩定,總是空缺或短期內便離職,間接影響瞭義工的服務穩定性,義工紛紛嚮我反映臨床上無人關心他們、協助他們,這引發我一個思考,怎樣的準備纔足以成為一位安寜療護的社會工作師呢?

英國安寜療護的推倡者桑德斯醫師,本身聚集多種專業能力於一身;曾為護理、社工,為瞭幫助更多癌癥患者繼而讀醫學成為醫師,這也使得社工專業在安寜療護領域占有一席位置,是團隊不可或缺的夥伴。

社工受到高度重視與期待,使得許多社工人隻敢觀望不敢靠近,我也如此。即使自己蠢蠢欲動,卻一次次的剋製自己,告誡自己並未準備好去做這一份工作,我其實需要更多的預備與充實。就這樣,我讓這份可能性從我身旁溜過。得知新的社工已招考到,我想調動的心終於安靜下來,繼續每天的工作,不再去想。

用戶評價

說實話,一開始我對這本書是抱著一種懷疑的態度去看的。畢竟,“死亡”這個主題聽起來就有些沉重,我擔心它會過於壓抑,讓人喘不過氣來。但讀完之後,我發現我的擔憂是多餘的。這本書雖然觸及瞭死亡,但它更像是通過死亡這個極端的情境,去探討生命本身的力量和韌性。作者並沒有刻意渲染恐怖,而是用一種非常真實、非常生活化的方式,展現瞭人在極端壓力下的反應。我最欣賞的一點是,它沒有迴避那些人性中最陰暗、最不堪的一麵,但也正是因為這種真實,纔讓整個故事更加具有衝擊力。我記得書中有幾次轉摺,完全齣乎我的意料,每一次的“意外”都讓我更加投入,也更加替主人公捏一把汗。這本書的文字很有畫麵感,我很容易就能在腦海中勾勒齣那些場景,甚至能感受到空氣中彌漫的潮濕和腐朽的氣息。它讓我意識到,生活中的很多“不幸”,其實都源於我們內心的恐懼和執念。這本書不僅僅是關於死亡,更是關於如何麵對和戰勝內心的恐懼,關於如何在絕境中尋找一絲希望。

评分這本書的封麵設計就透著一股特彆的壓抑感,那種暗沉的色調和模糊的輪廓,還沒翻開就給人一種沉甸甸的預感。我拿到手的時候,正好是深夜,窗外雨聲淅瀝,配閤著這份封麵,簡直是烘托氣氛的絕佳伴侶。我當時就抱著一種“既然名字這麼戲劇性,內容肯定不會太平淡”的心態開始閱讀。讀的時候,我總是不自覺地想象那些場景,那種窒息感、那種無力感,仿佛自己也身處其中,跟著主人公一起在黑暗中摸索。作者的筆觸很細膩,能夠捕捉到那些微小的、被忽略的情緒波動,然後放大,讓你感受到那種深入骨髓的恐懼。我特彆喜歡其中某個片段,主人公在極度驚嚇之下,大腦一片空白,隻能憑著本能做齣反應,那種原始的生存欲望被展現得淋灕盡緻,讓我忍不住屏住瞭呼吸。這本書的節奏把握得也很好,不會一上來就拋齣所有東西,而是像剝洋蔥一樣,層層遞進,每一次揭開一點點,都讓你更加好奇,也更加不安。我甚至在讀到一半的時候,就想去查查有沒有關於這本書的討論,想知道彆人有沒有和我一樣被這種氛圍“擊中”。它不僅僅是一部作品,更像是一種體驗,一種讓你在安全的環境下,去觸碰那些最深層、最禁忌的恐懼的體驗。

评分在我看來,這本書最大的魅力在於它那種不動聲色的力量。作者並沒有用華麗的辭藻去堆砌,也沒有刻意製造驚悚的橋段,而是用一種平靜、剋製的敘述方式,將故事緩緩展開。然而,正是這種平靜,反而營造齣一種更加令人窒息的氛圍。每一次的“平靜”之下,都仿佛隱藏著巨大的暗流。我特彆喜歡書中對環境的描寫,那些陰森、壓抑的場景,不僅僅是故事發生的背景,更像是人物內心世界的投射。書中的人物,每一個都帶著鮮明的色彩,他們的選擇,他們的掙紮,都讓我感同身受。我曾經在一個特彆糟糕的天氣裏讀這本書,窗外陰沉沉的,感覺整個世界都快要塌下來瞭。讀著讀著,我發現我好像也和書中的主人公一樣,被睏在瞭一個無法掙脫的睏境中,那種感覺真的太真實瞭。這本書讓我意識到,死亡並不僅僅是一個終點,它更像是一個起點,一個讓我們重新審視生命、重新認識自己的起點。它帶給我的思考,遠比閱讀本身更長久。

评分這本書帶給我的震撼,很難用簡單的語言來形容。它就像一場突如其來的暴風雨,將我徹底淋濕,又將我帶入一個前所未有的境地。作者的文字很有力量,每一句話都仿佛帶著韆鈞之力,直擊內心最柔軟的地方。我尤其喜歡書中對人物內心世界的刻畫,那種復雜、矛盾、糾結的情感,被展現得淋灕盡緻,讓我看到瞭人性的多麵性和深度。我曾經有過一個非常相似的經曆,雖然沒有書中那麼極端,但那種無助和絕望感,這本書讓我重新感受到瞭。作者似乎能夠洞察人心,將那些深埋在心底的恐懼和不安,一點一點地挖掘齣來,然後呈現在讀者麵前。這本書讓我開始思考,我們所謂的“安全感”到底有多脆弱,我們所謂的“理性”在麵對生死考驗時,又會變得多麼不堪一擊。它不是一本輕鬆的書,它需要你投入大量的精力去感受,去思考,去體驗。但我相信,任何一個認真讀完這本書的人,都會從中獲得一些關於生命、關於自我的深刻領悟。

评分我第一次接觸這本書,純粹是因為它的書名在書店的角落裏顯得格外醒目,帶著一種不容忽視的決絕。“死亡如此靠近”,這句話本身就蘊含瞭太多的故事和情緒。我拿到之後,並沒有立刻開始讀,而是先把它放在床頭櫃上,每天睡前都會看一眼,然後聯想到很多關於生命、關於存在的哲學思考。這本書給我的感覺,就像是在深夜獨自一人走在一條陌生的、昏暗的小巷裏,周圍一切都安靜得詭異,隻能聽到自己的腳步聲和心跳聲。作者的敘述方式很獨特,有時候像是一個旁觀者,冷靜地描述著事件的發生,有時候又突然將你拉入主人公的內心世界,讓你體會到那種撕心裂肺的痛苦和絕望。我尤其記得書中有一個關於迴憶的描寫,主人公在迴憶過去的時候,那些零碎的、模糊的畫麵突然變得清晰起來,每一個細節都帶著鮮血淋灕的觸感,讓人不寒而栗。這本書讓我開始反思,那些我們習以為常的生活,在麵對極緻的睏境時,會變得多麼脆弱。它不是那種讓你看完後能輕易忘卻的書,它會在你的腦海裏留下印記,讓你在未來的某個時刻,迴想起某些場景,依然會感到心悸。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版權所有