具体描述

She'll resist then she'll surrender

She's a free and gentle spirit

She can be what she wants to be

And if she wants to be with me tonight

Well that's alright……

她是个女人,她是个宝贝,她是个女巫,她是个贵妇,她是颗既自由又温和的灵魂,她要怎样就怎样,如果她今晚要跟我在一起,没问题……

「这是很少人知道的机密,你别说出去。」

「我当然不会说出去。……可是那么机密的事,为什么告诉我?」

「你需要知道,将来会需要。」

她,心思缜密的外省新嫁娘;他,陶瓷厂家本省二代。

她对这家族有着魔似的感受,而他则不知道为什么自己被排除在外。

他在等待自己从恐怖之地出来。她也在等待,等待着魔似的感受到来,却是无意闯进无处之处。

在背过身离开前,她必须让自己沉浸在那边。

唯有通过那道裂痕,在裂痕被发现补上之前,倏然果决穿越,才进得了那个消失了的空间……

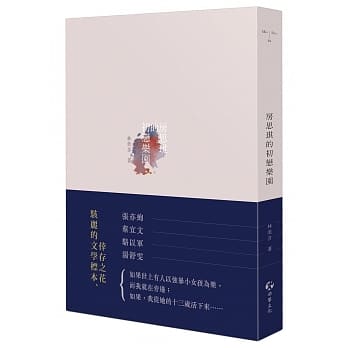

「百年荒芜」系列小说在二○○二年年初构想成形,从一开始就立意要写一百篇「年分小说」──从一九○一到二○○○年。一百篇小说,有长有短,最长的有三十六万字,最短的,六千字。总字数,超过两百万字。呈现出二十世纪一百年的台湾面貌。

著者信息

杨照

本名李明骏,一九六三年生,台湾大学历史系毕业,美国哈佛大学博士候选人。现为新汇流基金会董事长。主持Bravo91.3「阅读音乐」及九八新闻台「杨照音乐厅」广播节目。长期于「诚品讲堂」、「敏隆讲堂」、「趋势讲堂」开设人文经典选读课程。着作等身,横跨小说、散文、评论、经典导读等领域。近期出版有《1981光阴贼》、《迟缓的阳光》、《诗人的黄金存折》、《现代诗完全手册:为何读诗、如何读诗》、《打造新世界:费城会议与美国宪法》、《别让孩子继续错过生命这堂课:台湾教育缺与盲》、《谁说青春留不住》、《我想遇见妳的人生:给女儿爱的书写》、《游乐之心:打开耳朵听音乐》、《世界就像一只小风车:李维史陀与忧郁的热带》、《烈焰:阅读札记I》、《地热:阅读札记II》等书。

图书目录

一九七五 裂痕

后记

图书序言

就在这本小说《一九七五 裂痕》付印之际,诗人杨泽将他两本绝版多时的旧作──《蔷薇学派的诞生》和《彷彿在君父的城邦》──整理重出。这两本诗集,是杨泽的文学开端,保存了他的年少青春,似乎也同时保存了我所知道的岛屿年少青春。

重读这两本当年曾经使我彻夜难眠,或者该说彻夜不愿入眠的诗集,更进一步肯定了我对那个时代的强烈记忆印象。那个时代之所以年少、之所以青春,因为人们还不断在作梦,梦见一个现实以外,比现实更好更高贵的时空。

《蔷薇学派的诞生》中的年轻诗人,梦想着庞大无比、笼罩一切的爱情,在那爱情面前,卑微却又勇敢地说:「请读我──请努力读我/非掌非脸非钟非碑的/我是缩影八○○亿倍的一个/小写的瘦瘦的I/请读我──请努力努力读我/我是生命,我是爱,我是不灭的/灵魂,焚尸炉中熊熊升起的一片/一片独语的烟」

《彷彿在君父的城邦》里的年轻诗人则梦想着庞大无比,悲剧性的国族历史,压靥着他,并给他超越个人小我的生命意义,「在风中独立的人都已化成风。/在风中,在落日的风中/我思索:一个诗人如何证实自己/依靠着风,他如何向大风歌唱?/除了──啊,通过爱/通过他的爱人,他的民族/他的年代,他如何在风中把握自己/一如琴弦在乐音中颤慄、发声/与歌唱……」

甚至可以更精确地说:那个年代,人们被迫不只活在现实里,因为现实如此压抑、如此无聊、如此不堪,只活在现实中,没有其他另类时空的想像与构筑,会让人承担不住现实的重量。

杨泽这些早期的诗,写成于一九七五年到一九八○年左右,正是《一九七五 裂痕》所要记录、摹绘的时代。那是一个空气中随时漂浮着恐吓与压抑,神话与谎言,口号与标语的时代,现实,不管甚么样的现实,只能存在于恐吓与压抑,神话与谎言,口号与标语所形成的暗影之下。要想在这样的社会中活下去,便不得不耗费精神对付这些无所不在的暗影。

我知道我不可能用现实的、写实的笔法来趋近这个时代,因为现实和虚幻、想像交错杂混,才是那个时代的个性。还有,我决定我也不要只写恐吓与压抑,神话与谎言,口号与标语,好像在那个时代,暗影是王,人在暗影中如此卑微,暗影可以征服一切,可以彻底胜利。

在这样两个基本创作原则下,而有了《一九七五 裂痕》的双重时空结构,也有了超过二十万字的篇幅。如同人类历史上任何值得被纪录被理解的时代,我希望能呈现那个时代中,人性被暗影无情地扭曲折磨,人只能诉诸于另一个时空的想像来追求自由与安全,然而在庞大而深邃的暗影,再怎么坚决的逃避逃离冲动,终究无法取消使人勇敢使人高贵的最大力量。

──没有功利理由的爱,人唯一真实的救赎。

图书试读

1

车子在塔城街口遇到了红灯,司机突然扳了摇桿,将前门打开,使得准备要下车提早站到门口来的徐兰馨吓了一跳。原来司机是要和右边併排等灯号的另一辆公车司机讲话。兰馨尴尬地意识到她正好处在两个司机的视线上,连忙想要退,却一退就碰到后面一个穿军服的男人,赶紧又挺回来。两个司机半说半吼地用台语讲话,左边这个将身子勐往前探,很认真地要越过兰馨跟对方说话,右边,另外一辆车上的那个,却不知故意还无意,稳坐踞着方向盘,姿势不变,只将头转过来,于是那视线就一直落在兰馨身上。乍看画面,人家会错以为那个司机是在对兰馨说话吧。被那样一边说着她不完全能懂的话一边死盯着,兰馨浑身躁热起来,不快地将头摆向左边,换看到这边的司机彻底单纯将她当作物件障碍的模样,惹得她更不快了。

带着这彷彿被偷袭的不快,兰馨在中华路北站下了车。心中幽幽地闪过一阵遗憾:在这座城市要遇到好男人,为什么那么难?她眼前随时能够想像得出那样的人,年轻点的、稍微年长一点的,眼神里带点不羁,却又总保持着一丝笑意,让人看不出、猜不准那笑是友善还是嘲弄,整个人身上好像包着一团光或气,或光与气的混和,使得他和现实拉开一点似有若无的距离。

兰馨像是跟自己生气般地重重叹了一声,发洩这分遗憾。叹完才兀地惊觉:还能想要遇到什么男人,羞不羞啊,两个礼拜后就要结婚啦!你的男人就在那里,你的男人已经确定了,不再有什么遇得到遇不到的,竟然还没习惯?

一阵风吹过来,凉凉的,让兰馨意识到自己的脸烧红得比刚刚更厉害。脸上热得似乎都足以将原本凉凉的风烘温了。下一秒钟,感觉到轰隆隆的金属撞击声,还有脚下地面极轻微的震动,她才回神理解吹上来的,不是自然风,是火车靠近时带上来的,所以也才会愈来愈强、愈来愈温。

用户评价

刚拿到《1975裂痕》这本书,它的封面就很有年代感,那种略带做旧的纸张质感,搭配上有点儿粗糙却又充满力量的字体设计,瞬间把我拉回了那个模糊的年代。我一直对台湾在1970年代到1980年代初的那段时光特别着迷,那是一个社会转型期,充满了各种可能性,也潜藏着不易察觉的暗流。我的长辈们总会时不时提起那个年代的故事,有时是关于经济起飞的艰辛,有时是关于社会风气的变化,有时又会触及一些令人唏嘘的往事。这本书的书名《1975裂痕》,立刻就抓住了我的注意力。“裂痕”这个词,本身就带有不祥的意味,暗示着某种不和谐、断裂或者即将崩塌的状态。而“1975年”,又是一个非常具体的时间节点。我很好奇,作者是如何在这个特定的年份,去捕捉和描绘出那些不易察觉却又深刻影响着社会肌理的“裂痕”的。这本书的内容,我还没有深入阅读,但单从书名和我的初步感受来看,它似乎承载着对那个时代的一种审视,一种反思,甚至可能是一种对历史细节的挖掘。我期待着,它能够带我走进那个我既熟悉又陌生的年代,去感受当时的空气,去理解人们的心情,去发现那些被时间掩埋的真实。我很好奇,这本书是会聚焦在某个特定的社会事件上,还是会通过一群普通人的视角,去展现时代的变迁?又或者是,它会在历史的宏大叙事下,揭示一些微观层面的动人或悲凉?这一切的未知,都让我对接下来的阅读充满了期待,迫不及待地想翻开它,去探索那个被时间打上印记的1975。

评分拿到《1975裂痕》这本书,第一感觉就是一种沉甸甸的历史质感。书的装帧设计,那种古朴的风格,仿佛诉说着一个久远的故事,让人迫不及待地想去翻阅。1975年,这个数字本身就自带一种神秘感,它不仅仅是一个年份,更是那个时代的一个缩影。我一直觉得,每一个年代都有它独特的印记,有它特殊的韵味。《1975裂痕》的书名,让我联想到当时台湾社会可能存在的各种矛盾和张力。是政治上的暗流涌动?是经济发展带来的社会结构变化?还是人与人之间因为观念差异而产生的隔阂?“裂痕”这个词,既有一种物理上的破碎感,也有一种情感上的疏离感,甚至是一种精神上的撕裂感。这本书究竟描绘的是哪一种“裂痕”?又或者,是多种“裂痕”交织在一起,共同构筑了那个时代的图景?我非常好奇,作者是如何在有限的篇幅里,去捕捉那个时代的精髓,去展现那些不为人知的细节。是会通过几个鲜活的人物故事,来折射出时代的变迁,还是会以更加宏大的视角,去剖析那个年代的社会现象?我期待这本书能够让我身临其境,去感受那个年代的氛围,去理解当时人们的喜怒哀乐。它会不会是关于政治斗争的隐喻,还是关于社会转型期的阵痛?我对于这本书的内容充满了好奇,并坚信它会带给我一次深刻的阅读体验,让我对1975年的台湾,有一个全新的认识和理解。

评分《1975裂痕》这个书名,瞬间就抓住我的目光。1975年,那是一个在台湾历史中非常有分量的年份,社会转型,经济起飞,但也可能潜藏着不为人知的矛盾与不安。而“裂痕”这个词,则非常形象地传达出一种不完美、一种断裂,一种正在发生或已经形成的危机感。它让我联想到,那个年代的台湾,是否在某个层面出现了难以愈合的伤口?是政治上的分歧,经济发展带来的社会不公,还是人与人之间因为时代变迁而产生的隔阂?我非常好奇,作者将如何去定义和描绘这个“裂痕”。它会是关于历史事件的深刻剖析,还是通过几个鲜活的人物故事,来折射出那个时代的真实面貌?我期待这本书能够带我深入了解1975年的台湾,去感受当时的社会氛围,去理解那个年代人们的喜怒哀乐,以及他们所面临的困境与抉择。这本书对我来说,不仅仅是一本小说或者历史读物,更像是一种对过去的追溯与反思,它让我有机会去审视,那个年代的“裂痕”是如何形成,又对后来的台湾社会产生了怎样的影响。我迫不及待地想翻开它,去探索那些隐藏在历史深处的秘密,去感受那些在时光中沉淀下来的情感与力量。

评分《1975裂痕》这个书名,光是听起来就充满了故事感。1975年,那是一个什么样的年代?在我的印象中,那是一个既有希望又有彷徨的时期。经济在发展,社会在变迁,但随之而来的,也一定会有一些新的问题和挑战。而“裂痕”,这个词,更是点出了关键。它暗示着一种不和谐,一种断裂,一种正在发生或者已经发生的破损。这本书的“裂痕”,会是指什么呢?是社会群体之间的隔阂?是家庭内部的矛盾?是个人情感的挣扎?还是,是某种宏大的历史进程中,不被注意到的细微断层?我对此充满了好奇,迫切地想知道作者将如何去描绘和解读这个“裂痕”。是会通过一群人物的命运,来展现时代的变迁?还是会聚焦在某个具体的事件,来揭示其背后的复杂性?我期待这本书能够给我带来一种身临其境的感受,让我仿佛置身于1975年的台湾,去触摸那个年代的脉搏,去感受当时人们的心跳。我希望它能让我看到,那些在时代浪潮中,那些微小却又深刻的“裂痕”,是如何影响着人们的生活,又是如何塑造着历史的进程。这本《1975裂痕》,对我来说,就像是一扇通往过去的窗户,我迫不及待地想透过它,去一窥那个充满故事与张力的年代。

评分《1975裂痕》这个书名,一下子就勾起了我内心深处的好奇心。1975年,在台湾的历史长河中,是一个充满变革和挑战的时期。那个年代,社会结构正在发生深刻的演变,经济在腾飞,但同时,一些不易察觉的矛盾也开始滋生,犹如潜藏在地下的暗流,随时可能涌出,形成“裂痕”。书名中的“裂痕”,究竟是指的什么?是家庭内部的矛盾?是社会阶层之间的隔阂?是人与人之间的情感疏离?还是,是政治理念上无法弥合的分歧?我猜想,这本书的作者一定是对那个年代有着深刻的观察和理解,才能够用如此精准而富有冲击力的词语来命名。我期待这本书能够带我走进那个年代,去感受当时的空气,去倾听那个时代的声音,去体味那个时代人们的生活。我想知道,作者是如何用文字去刻画那些在时代洪流中沉浮的人物命运,又是如何去展现那些在不经意间撕裂人心的“裂痕”。是会有宏大的历史叙事,还是会聚焦在个体命运的悲欢离合?我对于这本书的内容充满了期待,并相信它能够为我打开一扇通往过去的大门,让我以更加深刻和多元的视角,去认识和理解1975年的台湾,以及那些在历史的缝隙中闪耀着人性的光辉与无奈的真实。

评分《1975裂痕》这本书的书名,让我立刻联想到台湾那个充满变革的年代。1975年,对于很多人来说,或许是经济起飞的初期,是社会结构发生变化的时期,但同时,也一定伴随着一些不易察觉的暗流涌动。书名中的“裂痕”二字,更是直指问题的核心,它暗示着一种不和谐,一种断裂,一种隐藏在表象之下的危机。我非常好奇,作者所指的“裂痕”究竟是什么?是政治上的分歧?是经济发展带来的社会不平等?是传统价值观与现代思潮的碰撞?还是,是人与人之间因为时代洪流而产生的疏离与隔阂?我期待这本书能够带领我回到那个特定的时间点,去感受当时的氛围,去理解那个年代人们的生活状态以及他们的内心世界。它会是一部关于某个重大历史事件的深刻描绘,还是通过几个普通人的故事,来展现时代的变迁?我非常好奇作者的叙事手法,以及他/她如何用文字去捕捉和刻画那些可能被忽略却又至关重要的“裂痕”。这本书,对我来说,就像是一张泛黄的老照片,勾起了我对过去的好奇,我希望能从中看到那个年代的真实,以及那些在时代变迁中,人性的闪光点和无奈的挣扎。

评分《1975裂痕》这个书名,带着一种浓厚的历史气息和一丝不易察觉的忧伤。1975年,那是一个在台湾经济腾飞、社会变迁的浪潮中,可能隐藏着各种不和谐音符的时期。而“裂痕”一词,更是精准地捕捉到了这种不稳定性,它暗示着一种分裂,一种断裂,一种可能正在发生却不被所有人察觉的危机。我很好奇,这本书的“裂痕”究竟是指的什么?是社会结构上的不平衡,是政治上的暗流涌动,是人际关系中的疏离,还是,是个体内心深处的痛苦与挣扎?我期待这本书能够给我带来一次深入的阅读体验,让我仿佛置身于那个年代,去感受当时的社会氛围,去理解那个年代人们的思维方式和情感世界。作者将如何去描绘这些“裂痕”?是会通过宏大的历史叙事,还是会聚焦在一些微观的人物故事上?我又期待,它能够给我带来一些新的视角,让我能够更深刻地理解那个年代的台湾,以及那些在时代变迁中,不为人知却又至关重要的故事。这本书,在我看来,更像是一扇通往过去的窗户,我迫不及待地想透过它,去窥探那个被岁月打磨过的,充满复杂情感与深刻意义的1975。

评分《1975裂痕》这本书的书名,确实非常吸引人。1975年,对于我来说,是一个模糊的年代,但又充满了想象空间。我的父母,以及他们那一辈人,总会时不时地提起那个年代的一些事情,有时是关于经济的起飞,有时是关于社会的变迁,有时又会夹杂着一些难以言说的感慨。书名中的“裂痕”,给我一种强烈的感觉,那是一种事物不再完整、开始出现缝隙的象征。我很好奇,这“裂痕”究竟是指的什么?是社会结构上的不平衡?是人际关系中的隔阂?是政治意识形态上的对立?还是,是个人内心深处的挣扎与痛苦?这本书会不会是一部关于历史事件的纪实?或者,是以小说的方式,去展现那个年代普通人的生活百态,以及他们在时代洪流中的挣扎与选择?我非常期待,这本书能够带我穿越时空的界限,去感受1975年台湾的那种独特的氛围,去理解那个年代人们的思维方式和情感世界。我希望它能够给我带来一些惊喜,一些启发,甚至是一些触动。我很好奇,作者是如何驾驭这个主题的,又是以怎样的笔触,去描绘那些可能存在又可能被忽略的“裂痕”的。这本书,对我来说,不仅仅是一本读物,更像是一个引子,让我去思考,去探索,去发现那个被时间尘封的过去,以及它对当下可能产生的回响。

评分《1975裂痕》这个书名,一下子就让我产生了一种莫名的吸引力。1975年的台湾,我虽然不曾经历,但从长辈们口中,以及一些历史资料中,我了解到那是一个充满变化与挑战的年代。经济正在快速发展,社会也在经历转型,但在这个过程中,必然会产生各种各样的矛盾和张力,而“裂痕”这个词,恰恰点出了这种潜在的危机。我非常好奇,作者在《1975裂痕》这本书中,究竟想揭示的是哪一种“裂痕”?是社会层面上的不平等?是政治理念上的尖锐对立?是人与人之间因为时代变迁而产生的隔阂?抑或是,是个人内心深处无法愈合的创伤?我期待这本书能够带我走进那个年代,去感受那里的空气,去聆听那里的声音,去体味那里的人情冷暖。是会以宏大的历史视角,去剖析那个时代的社会结构,还是会聚焦在几个鲜活的人物身上,去展现他们的人生百态与命运沉浮?我非常期待,作者能够用他/她独特的笔触,去描绘出那个年代的真实面貌,去揭示那些隐藏在岁月中的故事。这本书,对我来说,就像一个充满谜团的宝藏,我迫不及待地想去挖掘,去发现,去理解那个被时间打上烙印的1975。

评分这本书的标题《1975裂痕》,让我脑海中浮现出许多画面。1975年的台湾,那是一个什么样子的光景?我查阅了一些资料,那一年,是中华民国政府迁台后的第二十六年,社会经济正在经历快速发展,但同时,一些深层的问题也开始浮现。政治上的压抑,社会价值观的碰撞,以及城乡差距的日益扩大,都可能成为“裂痕”的来源。这本书的“裂痕”二字,究竟是指的哪一种性质的裂痕?是人与人之间的隔阂,是社会阶层之间的鸿沟,是政治理念上的分歧,还是内心深处的隐痛?我猜想,作者一定是对那个时代有着深刻的洞察,才会在书名中如此直白地抛出“裂痕”这个概念。这不仅仅是历史的追溯,更像是一种对当下现实的投射。我们现在所处的时代,是否也存在着各种各样的“裂痕”?我们是否又像书中的人物一样,在这些裂痕中挣扎,寻找出路?我期待这本书能够提供一个独特的视角,让我能够以更宏观、更深刻的角度去理解那个年代的台湾,进而反思我们自己所处的时代。它会不会是一些不为人知的历史事件的挖掘,还是通过一些虚构的人物,来折射出那个时代的社会生态?我非常好奇,作者是如何处理历史的真实性与文学的虚构性之间的关系的,又会以怎样的笔触,去描绘那些在时代洪流中沉浮的人物命运。这本《1975裂痕》,对我来说,不仅仅是一本书,更像是一把钥匙,等待我用它去开启一扇通往过去的大门,去探索那个充满复杂情感与深刻意义的年代。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有