具体描述

出乎意料之外又在情理之中的是:“太子党”习近平登基之后,“团派”迭遭组合拳重击,重要成员垮的垮,抓的抓,贬的贬,转瞬间溃不成军。

这是怎么回事?中共何以自毁接班梯队?“团派”何以成爲衆矢之的,又何以如此不堪一击?

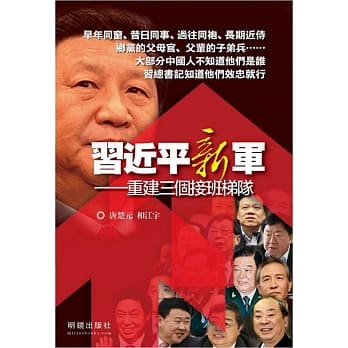

本书作者多年从事对中国事务的採访报导,在多年关注“共青团派”发展变化脉络的基础上,通过对“共青团派”的明星的重点介绍,首次披露了许多鲜爲人知的内情,翔实介绍了共青团和“共青团派”的来龙去脉,分析了其错综复杂的内外矛盾。本书既是生动剖析当代中共政坛上主要山头之一“共青团派”的研究专着,又是关于“共青团派”的全面可靠的工具书,指出这个接班梯队早就随着中共的蜕变而蜕变,沦爲政客升迁跳板和党棍培养基地。

美国着名中国问题研究专家沈大伟在《华尔街日报》发表文章《即将到来的中国崩溃》,断言“中共已经进入残局(endgame)”。这句话若用来形容“共青团派”,也分外贴切:——“共青团派”确实已经进入残局;但干掉“共靑团派”,“太子党”也后继无人,也同样进入了残局!

著者信息

图书目录

图书序言

图书试读

用户评价

当我看到《中共自毁接班梯队:共青团残局,也是太子党残局》这个书名时,我的第一反应是,这绝对是一本能够引发深度思考的著作。它直指中国政治体系中最敏感也最核心的议题之一——权力继承。我一直对中国政治的演变充满好奇,尤其是对于像共青团这样的政治组织,以及像“太子党”这样的政治群体,它们在中国政治权力结构中的作用和变迁。书名中的“自毁”二字,传递出一种强烈的批判和警示意味,暗示着某种制度性的问题正在悄然侵蚀着本应稳固的政治基础。而“接班梯队”的“残局”更是触及了政治发展的根本,一个健康的政治体系需要有源源不断的、合格的接班人来维持其活力和稳定。我非常好奇作者是如何解读“共青团残局”的,是否是对共青团在人才选拔和培养方面功能性衰退的批判?还是对其在政治改革进程中扮演角色的弱化的反思?同样,“太子党残局”也让我深思,是什么样的原因让曾经被认为是政治接班重要来源的太子党,也陷入了“残局”?是内部的利益冲突,还是外部的政治环境变化,抑或是他们自身面临的挑战?我希望这本书能提供详实的论据和深刻的洞察,帮助我理解中国政治权力继承的复杂性和挑战性。

评分这本书的标题本身就充满了爆炸性,"中共自毁接班梯队:共青团残局,也是太子党残局"。这个标题立刻吸引了我,因为它触及了中国政治中最核心也最隐秘的话题之一:权力交接。我对共青团的未来以及太子党群体的命运一直抱有浓厚的兴趣,而这本书似乎为我提供了一个深入了解这些问题的窗口。作者在书中对共青团的论述,我认为是这本书的一大亮点。它不仅仅是简单地批判共青团的没落,而是深入分析了共青团在不同历史时期所扮演的角色,以及它如何从一个充满活力的政治组织,逐渐走向如今的“残局”。我很好奇作者是如何梳理出这一演变过程的,是否涉及到了具体的政策调整、人事变动,甚至是意识形态的转变。同时,书中对“太子党”的剖析,也同样引人入胜。太子党在中国政治中一直扮演着特殊的角色,他们的出身和背景,无疑会对他们的政治前途产生深远的影响。然而,我更感兴趣的是,在当今中国政治环境下,“太子党”这个群体是否还拥有过去那样的绝对优势,或者他们也面临着来自其他政治力量的挑战,甚至自身内部也存在着分裂和矛盾。这本书如果能细致地探讨这些问题,那么它将是一部非常有价值的政治读物。

评分读到这本书的书名,"中共自毁接班梯队:共青团残局,也是太子党残局",我脑海中立刻浮现出权力斗争、政治派系以及政治遗产等一系列复杂概念。这个书名非常有冲击力,它直接点出了中国政治中一个核心的议题:政治接班。我一直对共青团在中国政治体系中的角色及其演变过程非常感兴趣,它曾经被视为培养未来领导人的重要摇篮,然而,近年来关于其影响力的讨论似乎有所减弱。这本书是否会深入探讨共青团为何会走到“残局”?是其内部机制的僵化,还是外部政治环境的变化所致?与此同时,“太子党”这个群体在中国政治中一直扮演着特殊的角色,他们拥有政治世家的背景,理论上拥有天然的优势。然而,书中将他们也描绘成“残局”,这让我产生了极大的好奇。是什么样的力量导致了太子党也面临着“残局”?是内部的派系斗争,还是来自其他政治力量的挤压,亦或是他们自身面临的挑战和困境?我期待这本书能够提供一些深入的分析和具体的案例,来支撑其“自毁”的论断。这本书如果能揭示共青团和太子党在权力结构中的真实地位,以及他们之间的微妙互动,那将是一部非常有价值的政治读物。

评分从书名《中共自毁接班梯队:共青团残局,也是太子党残局》来看,我预设这本书会对中国政治权力传承机制进行一次深刻的解构。我期待作者能够提供一种全新的视角来审视共青团和太子党这两个在中国政治生态中至关重要的群体。将他们并列为“残局”,似乎暗示着一种系统性的衰败或危机,这不禁让我思考,这种“自毁”是如何发生的,是内生性的问题,还是外部因素的冲击,又或者两者兼而有之。我尤其对作者如何阐释“共青团残局”感到好奇。共青团作为一个重要的政治孵化器,其角色的变迁和影响力的消退,无疑会对中国政治未来的领导层构成深远影响。书中是否会深入剖析导致共青团“残局”的具体原因,例如权力结构的重塑、意识形态的演变、人才选拔机制的失灵,抑或是其自身功能的弱化?同样,“太子党残局”也引发了我极大的兴趣。太子党作为政治世家,他们的命运与中国政治的稳定性和连续性息息相关。这本书是否会揭示太子党群体内部的复杂性,比如他们在不同派系中的站队、他们所面临的挑战以及他们自身的演变过程?我希望作者能够通过扎实的史料和严谨的分析,为读者呈现一个关于中国政治权力继承的真实图景,揭示那些不为人知的幕后故事和政治博弈。

评分这本书的书名就足够引人遐想,"中共自毁接班梯队:共青团残局,也是太子党残局"。这几个关键词串联在一起,勾勒出了一个关于权力、政治斗争和政治继承的复杂图景。作为一名长期关注中国政治的读者,我对这类揭示权力运作背后逻辑的图书总是充满期待。书名中的“自毁”二字,传递出一种悲剧性的意味,暗示着某种力量正在瓦解着本应稳固的政治体系。而“接班梯队”和“残局”的并列,则直接指向了政治权力交接过程中可能出现的动荡与混乱。“共青团”和“太子党”这两个在中国政治语境中极具象征意义的群体,更是为这本书增添了几分神秘感和现实的重量。我好奇的是,作者是如何将这两个看似独立的群体联系在一起,并描绘出他们共同的“残局”的。是共青团的某些运作方式,还是太子党内部的权力倾轧,亦或是两者相互作用的结果,导致了这种“自毁”的局面?这本书或许会深入剖析中国政治生态中不为人知的阴暗角落,揭示那些隐藏在光鲜外表下的权力博弈和政治牺牲。我期待作者能够以扎实的论据和细致的分析,为我们解读这个充满挑战的政治命题,让我们更深刻地理解中国政治的未来走向。尤其是“残局”二字,让我联想到一种困境,一种进退维谷的局面,这本书是否会提供一些打破僵局的思考,或者仅仅是呈现一个令人担忧的现实?

评分读完这本书的章节,我不得不承认,作者在描绘权力结构和政治生态方面展现出了非凡的洞察力。书名所暗示的“接班梯队”的瓦解,并非空穴来风。书中对共青团这一政治“摇篮”的角色进行了深刻的反思,它曾被视为培养未来领导人的重要渠道,然而,随着时代变迁和政治格局的变化,其在政治选拔中的作用似乎正在被边缘化,甚至是被质疑。作者通过大量案例和数据,揭示了这种边缘化背后复杂的体制性原因,以及由此带来的政治人才断层或素质下降的潜在风险。更令人不安的是,书中对“太子党”群体的分析,更是触及了中国政治最敏感的神经。太子党,作为政治权力精英的后代,其在政治继承中的地位和影响力一直备受关注。然而,作者并没有简单地将他们描绘成一成不变的利益集团,而是深入剖析了太子党内部的多元化趋势,以及他们所面临的挑战和压力。这本书让我开始重新审视,在所谓的“接班梯队”和“太子党”的标签之下,隐藏着怎样的个人奋斗、家族利益和政治算计。作者的笔触冷静而犀利,没有过度的煽情,却能让读者深切感受到权力运作的冷酷与现实。我尤其关注书中对于“自毁”机制的解读,是如何在制度设计、人事安排以及权力斗争中悄然滋生,最终走向不可挽回的境地。

评分这本书的书名,"中共自毁接班梯队:共青团残局,也是太子党残局",直接点明了一个极具争议和吸引力的话题:政治接班。我一直对中国政治的权力运作机制非常感兴趣,尤其是那些关于领导人 succession 的话题。书中将“共青团”和“太子党”这两个在中国政治语境中具有特殊意义的群体放在一起讨论,并冠以“残局”之名,这无疑勾起了我的求知欲。我好奇的是,作者是如何定义和分析“接班梯队”的,以及为什么会认为它正在走向“自毁”。是通过对共青团内部运作机制的剖析,来展示其作为人才输送管道的功能性衰退?还是通过对太子党群体内部矛盾和挑战的揭示,来探讨其继承优势的式微?我期待作者能提供一些具体的例证和数据,来支撑其“残局”的论断,而不是仅仅停留在宏观的概括。这本书如果能够深入挖掘共青团和太子党这两个群体在政治生态中所扮演的具体角色,以及它们之间微妙的互动关系,那么它将为我们理解中国政治的深层结构提供宝贵的视角。我希望能在这本书中看到对权力结构、政治派系以及意识形态演变等因素的深入探讨,从而更全面地理解中国政治的复杂性。

评分《中共自毁接班梯队:共青团残局,也是太子党残局》这个书名,一望而知,是一本深度剖析中国政治权力交接机制的图书。它直接将“共青团”和“太子党”这两个在中国政治语境中极具代表性的群体,与“自毁”、“接班梯队”、“残局”等词汇联系起来,无疑是在抛出一个极具爆炸性的论点。我作为一个普通读者,首先对“自毁”这个词印象深刻。这是一种主动的行为,还是被动的宿命?它暗示着某种内在的机制正在破坏着本应稳固的权力继承体系。其次,我对“共青团残局”的解读尤其感到好奇。共青团在过去长期以来承担着培养和输送年轻政治人才的重任,其功能的衰退或者转型,必然会对中国政治的未来产生深远影响。书中是否会揭示共青团在人才选拔、政治教育、意识形态传播等方面所面临的挑战,以及这些挑战如何最终导致了“残局”?同样,“太子党残局”也同样引人关注。太子党群体在中国政治中拥有独特的地位,然而,如果他们也面临“残局”,那么这背后是否意味着权力结构的变化,新的政治力量的崛起,或者是他们自身内部的困境?我期待作者能够以一种客观、深入的视角,通过详实的史料和逻辑严谨的分析,为读者呈现一幅关于中国政治权力继承的真实图景,揭示隐藏在表象之下的复杂运作和潜在危机。

评分这本书的书名——"中共自毁接班梯队:共青团残局,也是太子党残局",如同一个引人深思的谜题,立刻勾起了我作为一名长期关注中国政治的读者的浓厚兴趣。这个标题本身就蕴含着强烈的批判性和预警性,暗示着中国政治体系在权力继承方面可能存在着严重的结构性问题。我一直对共青团这一在中国政治舞台上扮演着特殊角色的组织深感兴趣,它曾被视为培养年轻一代政治人才的重要平台。而如今,将其描绘为“残局”,无疑是对其功能和作用的一次深刻质疑。我期待书中能够深入剖析导致共青团“残局”的根源,无论是体制性的束缚,还是政治生态的变迁,亦或是其自身战略的失误。与此同时,书中将“太子党”也一同置于“残局”的语境下,更是增添了一层复杂性。太子党,作为政治精英的后代,他们在中国政治权力结构中一直扮演着独特且重要的角色。然而,如果他们也面临“残局”,那么这背后又隐藏着怎样的权力博弈、利益冲突,亦或是社会思潮的冲击?我希望作者能够以扎实的证据和严谨的分析,为读者呈现一幅关于中国政治权力交接的真实图景,揭示那些隐藏在表象之下的深层逻辑,以及这种“自毁”趋势可能带来的深远影响。

评分仅凭书名《中共自毁接班梯队:共青团残局,也是太子党残局》,就足以引发我的强烈好奇。这个标题直指中国政治权力继承的敏感地带,并且将“共青团”和“太子党”这两个具有不同代表性的政治群体放在一起,暗示着他们共同面临着某种危机。“自毁”二字更是充满了警示意味,仿佛在说,中国政治体系的某些机制正在走向自我瓦解。我非常想知道,作者是如何定义和理解“接班梯队”的,以及为何认为它正在走向“自毁”。是通过对共青团这一传统人才培养渠道的衰落进行分析?还是通过揭示太子党群体内部的复杂性以及他们所面临的挑战?我期待这本书能够提供一些具体的案例和深入的分析,来支撑其“残局”的论断,而不是停留在泛泛而谈。这本书如果能细致地探讨共青团在政治选拔中的作用变化,以及太子党群体在权力格局中的地位演变,那么它将为我们理解中国政治的深层结构提供宝贵的视角。我希望作者能够以冷静的笔触,探讨权力运作的内在逻辑,以及政治生态的变化对这些群体命运的影响。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有