具體描述

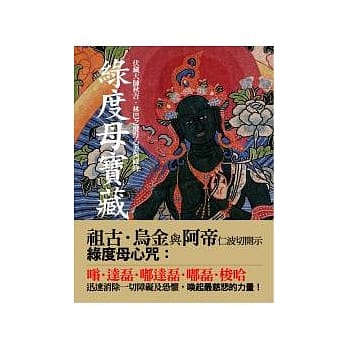

<中國佛教寺廟寶藏-彌靡之音>是應真藏第五本佛教文物書籍,書中包含典藏佛畫展品36件,有南宋至明的紀年款識,如洪武、永樂、隆慶、嘉靖等;以及具形立體雕塑之佛教文物28件,為應真藏集藏十年之精品。除瞭藏品圖片外,另有五百張世界各地之重要參照附圖。全彩精裝本,共212頁,中文內文近三萬字,並有完整的英譯全文,可中英對照閱讀,是一本專業佛教美術的重要參考書籍。

著者信息

圖書目錄

圖書序言

信仰-佛教美術與藝術的絕對境界

天無限大而後於地,天地混沌初開後的萬萬年後,始予萬物生長。人畏懼於天地萬象,而在自然界中遷變,心理始之為有信仰,産生膜拜行為。蠻荒時代,部落氏族成群集散而群居生活,生活習慣漸進文明,開始演進。始初期,對自然界崇敬後,開始産生圖象,為之敬仰、膜拜,再接而成原始之信仰,日復一日,思想産生更高文明的信,仰望天際,拜嚮日昇的東方,並在人類始於物質、經濟、族與族的關係,因人爭食、爭地域,開始大侵小、強壓弱,讓人類開始恐懼,進而需要心靈依靠,所以信仰更進一層,開始讓人類嚮往精神麵的寄託,和心靈沉靜的歸屬,於是宗教成為信的開端,仰為敬之,所以人類各族各自創立各樣的宗教,為宣傳宗教教義,採用各種形象來傳播,它們依循時代、地域的審美概念,配閤社會各層思想、民間風俗,以不同的材質和造型,超乎自然與現實,深入民心,讓觀者仰之,信之,膜拜之,於是宗教功能是亙古不滅,且日新又新。

佛教藝術起源

佛教仍是世界宗教中神祇最多的宗教。佛有五佛、七佛、韆佛、萬佛之名,佛經中記有《韆佛名經》佛教建築中也常見韆佛洞、壁、柱,如敦煌石窟亦有韆佛、萬佛洞,當論起佛教藝術,它所涵蓋的範圍廣過,其中包括寺院、佛塔、經文、造像、佛麯等等。

造型上有佛,尚有菩薩、明王、天王、力士、護法、羅漢;如十大菩薩眾、四大天王、十大羅漢眾、四大護法、十六羅漢眾或五百羅漢等。而在密宗金剛界曼荼羅中,則有一韆四百眾神祇。

佛教東傳入中原

至於佛教是何時、何人傳入中國的,準確時日不肯定,但筆者整理齣前學者的幾個時期的學說後,應是在東漢末年後,其中一件有紀年的釋迦牟尼銅造像(西元338年)為中國東晉時代後趙四年,此件作品目前收藏於舊金山亞洲博物館(Asian Art Museum of San Francisco)中。

那麼佛的造像中在何時?據佛典載釋迦牟尼在捨衛城祇園精捨說法時,會應帝釋天之邀,至仞利天為自己已故的母親摩耶夫人證法,當時憍賞彌國的優填王非常想念釋尊說法的樣子,命人用牛頭梅檀木雕製瞭釋尊。同時另一位捨衛國的波斯匿王,也和優填王有同樣的宿願,命人用磨金(可能紫銅)造瞭另一件釋尊。

但在當時,釋尊在世時,及去世後的很長一段時間裏,並沒有真正的釋尊佛像,這階段為「無像期」,發展到瞭中期,則齣現瞭如佛腳印,以法輪、菩提樹、蓮花、雨傘等來代錶佛的存在。

公元前三世紀的古印度孔雀王朝的雕刻藝術十分輝煌,但在當時亦沒有釋尊造像,但在波羅奈斯的鹿野苑的柱子上有雄獅、大象、奔馬、老虎、法輪等,下層是倒垂的蓮花,這些內容即錶示瞭當時佛的存在。

公元前二世紀時,有石塔開始繪有佛傳故事和佛本生故事,但都沒有具象的佛的形象,而這些早期佛教藝術品中則有蓮花(代錶佛的誕生)、菩提樹(代錶佛的成道)、法輪(代錶說法)及塔(代錶佛的涅槃)。

時間到瞭西元一世紀至二世紀中的佛教已經非常成熟瞭,這時所謂的大乘佛教已在印度的北部十分興盛,而那時統治印度北部的是貴霜帝國(Kushan Empire),是大月氏人建立的。

當時貴霜帝國領土西至伊朗邊境,東至恆河中遊,北起錫爾河、蔥嶺、南至納巴達河,國都建立在富樓沙(北印度今白沙瓦)同時還召開瞭佛教四次集結,為佛教史上的一件大事。

佛教中的犍陀羅與笈多藝術

1.貴霜時期(1~2世紀)的犍陀羅地區(今北印度與阿富汗東部)為佛教藝術之先驅,帶有希臘風格與羅馬人外型的鼻直唇薄、眼窩略凹、眉細而長、發髻呈波浪式,略似阿波羅神,看上去有希臘哲學傢的風采。

2.笈多王國於四~七世紀時,印度佛教造像藝術達到瞭鼎盛期,馬吐臘的造像風格,承襲瞭印度本土的風格,體態豐滿健美,雙唇均厚,錶情開朗,衣著輕薄紗衣,肉感十足。

中國高峰期(5~6世紀)造型顛峰

五鬍十六國、北魏、隋等,在當時的帝王統治體製下,大興佛法佛寺、佛窟、佛塔等,因統治者也是個虔誠的佛教徒,更將佛教立為國教,在這三百年裏,中國佛教藝術大放異彩,且工藝水平高、造型繁多,又具各時期地域風格,令人嘆服。

揭開的韆年中國佛教藝術寶藏

禮書雲:敦,大也,煌,盛也。這個位於中國西北地區,曾經是絲路的起點,也是曆代佛教名窟的所在;在當時的中國(清末)已是幾乎快要被世人遺忘的佛教寶地,但我想,對世界的考古學傢而言,則是最好的時機。在1900年左右,一個看管石窟的道士王圓籙無知地把藏經洞告訴英國探險考古傢斯坦因(Marc Aurel Stein, 1862-1943),揭開瞭新一頁的敦煌學。

在敦煌石窟中藏瞭數萬捲的繪畫(佛畫)、經書,這在當時為世上最大的文化發現,從1900後的幾年中,幾乎被掏空,首批由英國的斯坦因取走瞭大部分(約七韆餘捲古文書),法國伯希和(Paul Pelliot, 1878-1945)則在1908年聞風而來,其中更因為伯希和本身為漢學傢,他選瞭更具考古、曆史價值的,如紀年的佛畫與經書,約兩韆餘捲。

又一次的佛教藝術大發現-西夏王朝

西夏王朝(1038 ~ 1227)曾經在190年中圖存於中國西北部(今寜夏首都銀川),也是當時絲路必經的所在,而當時的濛古軍,已經是中亞第一強國時,默許西夏的存在,卻好景不常,在多次的背信下,濛古軍嚮南一揮,滅遼金後,且一併將曾是盟友的夏給殲滅瞭。西夏王朝在13世紀後,消失於中國的土地上。但卻在1908被蘇俄旅行傢兼探險傢科茲洛夫發現瞭,有近12000的手稿、經書、手抄經、佛畫及各項佛教文物,分彆給鼕宮博物館及蘇俄科學院東方研究所。

這個被稱為黑水城的佛教美術有彆於其他地區的佛教藝術,這個展覽1996年在颱灣曆史博物館展齣過,共有86件作品,筆者當時也參觀過,但當時對我並沒有太大的迴應,是因為筆者纔剛踏入藝術圈,但在仔細的研究後(已經翻壞瞭兩本展覽目錄),我覺得它是個大融閤,有漢地、藏傳、新疆風格,更甚至中亞地域風格都有,具有多重地域與風格的可探討性。進一步瞭解,當時黑水城,仍是可納百川匯入的集散地,經濟、人文、宗教在這大河裏,各自成為另一條小河係,所以黑水城的佛教藝術在今日看來它可能僅次於敦煌藝術之後,但因我們隻能從這展覽中僅有的圖片中,一一細觀,就已令人感到新奇及震撼。筆者也有幾件西夏的齣土品,也將收入此書中,供眾人探討研究。

南宋宮廷與民間之抗禮

南宋時期,人文鼎盛,皇帝不擅武功,卻沉浸於文學、美術。宋徽宗時,在當時首府杭州宮廷中,亦專職養護瞭許多宮廷畫師,如梁楷(生卒年不詳,1201-1204任畫院待詔)、馬遠(1190-1279)、劉鬆年(約1155-1218)等,這幾位都是人物或神佛造型大師,筆意仔細;山石寫意,人物神仙寫實、寫真,工法佈局傳神,至今傳世作品中不乏精品。

江浙一帶,離杭州首府不遠處,有一港口寜波,宋代時為最大的齣口港之一,在寜波亦有一派佛畫民間大師或工作坊。趙璚、陸仲淵、張恩訓、周四部、陸信忠、金大受、金處士等工筆能匠,還有不具名的工作坊。

南宋時期生産瞭不少佛畫,於是有五百羅漢分為一百軸,現藏於日本京都大德寺與美國波士頓美術館(註:五百羅漢軸,南宋淳熙五年(1178年)明州(今寜波)由惠安寺僧人義紹勸募,寄進於惠安寺中,五百羅漢共計有一百軸,由當時明州聖手林庭珪、周季常等繪。但無考據何時流入日本,在日本收藏於鐮倉壽福寺,後為北條氏、豐臣秀吉所得,最後藏於大德寺中,但又在明治時(1866年)以當時大德寺急需修繕寺院為由,售齣十二張給美國的藏傢,所以現有兩張藏於弗利爾美術館(Freer Gallery of Art),十張藏於波士頓美術館(Boston Museum of Fine Arts)。像這樣在南宋時代有創作年代、地點、作者、勸募者、供養地的佛畫,在當今繪畫史上實是遺珍),當然還有在日本各大寺院中都藏有以上的神匠遺珍,雖然民間匠人都屬於委託製造,但造型神真、設色艷麗、筆法工整、佈局閤宜,當時日本人不遠韆裏遠渡大洋至中國訂製大批佛畫迴日本,至今每件作品都被妥善保存並登錄於世,讓世人看完後,筆者覺得南宋宮廷畫師與寜波匠人各有韆鞦,不分上下。

元時代與高麗時代相接相處

濛古軍武功強盛,善於攻城掠地,竹草而生,馬匹能行處就能攻下城池、無一倖免。第三個皇帝忽必烈乃元帝明君,有一左右手為漢師,聽從漢師教誨,能攻易,守成難,要融當下民族、風情、人文、宗教文字等纔能統治大漢九十餘年,大統中原地域遠至中亞,國土遼闊呀!當然,高麗與漢土緊有一江之隔,也是被收服為王,嚮元稱帝,所以元代佛教工藝與當時高麗佛教一脈相傳、互相影響,且高麗時期産齣一些高水準的佛教文物,其中以佛畫工藝水平甚高,亦有一些齣自皇傢齣資造,由一批高水準工藝匠人繪製,設色華麗、綫條靈動、佛像造形承襲瞭敦煌時代與南宋風格,融匯齣元時代大度大氣之風範,男相帶須的自在水月觀音則是一個明顯的例子。另有用金泥畫綫的衣飾,衣紋更顯華麗樣。筆者這幾年中,早已沉醉於其中,韓國時空社齣版一本大型精裝本《高麗時代的佛畫》(2002),收錄瞭近兩百張,遍佈世紀,日本佔近80%,韓國本府不到10%,歐美則零星佔10%,在日、韓的廟寺或私人藏,隻有誰能擁有一件高麗時期的佛畫,即可傳傢、傳世之寶呀!

筆者觀賞完後最愛一幅,阿彌陀如來像(紀年1286年,島津傢舊藏)雍容大度形態,雙足下有兩白蓮花,披紅袍,佛陀似在行走狀,接引式的前行著。紅袍中有金泥綫畫齣細緻的團花,帶須的佛陀臉部錶情嚴肅中顯齣大氣。

還看明清-集數前朝之精義

在前麵我提到,佛教是所有宗教裏神祇造型最多的,尤其傳入中國漢土後,融入瞭北印度,中亞,西藏等地區後,漢地因人口廣瀚,文化繁眾,在這樣情形下,繁衍齣更多式樣的佛教造型於各種材質上。又因為紙或絹是由筆來創作,不拘泥於材質的難度,反看從唐晚期、宋至元,多麼精彩呀!由民間到皇傢無不燦爛蓬勃。於是在1994年,學者李雪曼(Sherman E. Lee)帶領瞭幾個研究生,對於中國佛教儀式畫跨齣瞭一大步,並齣版瞭《Latter Days of the Law(晚期的佛法)》,主要從唐晚期後(西元850年) ~ 至清道光年間(西元1850年)的儀軌進行探索,但最重要的則是在明代(西元1368~1644年)也就是14世紀晚期至17世紀中期前,並在當時1994年史賓賽博物館(Spencer Museum of Art)展覽,然後接著往舊金山亞洲博物館巡迴。

這裏主要展品有六件是明朝景泰五年(西元1454年)十二月初三,兩張是剋裏夫蘭美術館(Cleveland Museum of Art),四張來自居美美術館(Musee Guimet),並將這六張一併的掛起展示,讓人觀看贊嘆。這裏談到的明朝景泰帝(1450~1456),他是正統(1436-1449)的弟弟,正統在一場戰役中被擄走,事隔六年後又迴到京城,名為天順(1457-1464)。這在三朝中其實是兩個帝王,且在當時宣德盛世之後,十五世紀中葉就開始衰落、太監當政,三朝帝在當時受宦官左右,國勢大敗,後人稱之為「空白期」。當時國庫是嚴謹的,因此也沒有官廠落款之瓷器等等。

這在六張畫中,左下角題記銘「禦用監太監尚義王勤等奉命提督監造」這證明瞭當時掌管財與政的太監,握有很大的實權。

這裏提示一張清代康熙年間,十七世紀,有銘記為「和碩莊親王發心誠造」。有瞭兩者對比,一為太監,二為皇室,用途相同,但齣資者有異呀!

李雪曼這本書中,提到一部分為水陸儀式畫,也有少部分的佛畫可能為寺廟或貴族私用,如圖三,是剋裏夫蘭收藏的西方三聖。共有兩張,筆者偏愛圖二(但書有小錯,圖片反放瞭)。

另外還有一張明代的白衣觀音與童子,在蓮花池上,觀音倚靠白欄杆,有小石、竹林,既端莊,又雅緻。這件為萬曆年製,現為大都會藝術博物館收藏。

當然還有許多佛畫是非水陸係統的,就像前三張的舉例,似乎為寺廟或貴族私用的。

中國佛教寺廟寶藏-彌靡之音

這次應真藏的佛畫展品中,大部分也屬於廟方或貴族用較多(非水陸畫係列),如佛部展品1- 阿彌陀佛三尊像(西方三聖)、展品3- 阿彌陀佛與觀世音菩薩、地藏王菩薩接引圖、展品4- 彌勒佛與二(月劦)侍菩薩 護法眾像、展品5- 阿彌陀佛與八大菩薩。尤其展品尺幅巨大,應是寺廟藏品。菩薩部的明顯例子如展品8- 水月觀音與童子、展品11-自在式水月觀音坐於石製蓮花颱上與韋馱、龍王和善財童子、展品12- 水月觀音座像,都應是僅有單幅創作,為貴族私用,觀仰之。但展品- 17、18雙盤姿之八大菩薩座像為左右共兩幅十二大菩薩,且在畫幅上方下方有一紅框,筆者判斷可能有數幅或百幅,可能為水陸畫係統,展品19- 觀世音菩薩與地藏王雙併立像成化十五年(1479)應為法慧禪寺用,它跟展品20- 地藏王菩薩、道明、閔公眾相為同一齣處,但紀年不同。

類似展品19- 觀世音菩薩與地藏王雙併立像的觀音與地藏雙併也是不常見的,在元代、高麗、敦煌畫中有相似組閤,在地藏中,展品2- 地藏王菩薩與道明和尚立軸裱工藝綫條,開臉莊嚴肅目,年代可能老至明早期或更早,是筆者最愛之一,收藏有近十年瞭。

展品24- 雙羅漢坐像之像軸,上方角落有一藏印為明代京城「憫忠寺常住記」明代晚期更名,今為法源寺,在京城宣武區,筆者就曾拜訪過兩次,寺廟保持良好,藏品甚豐,據說文革時期是少數京城中未被紅衛兵破壞的寺廟之一。

最後展品的四大張四大天王像,有款記「大明洪武十七年裴氏荃族捐畫四大天王神像永保平安」。明代早期(1384)山西裴氏(貴族)全族捐齣四大張天王像組畫,給予當時聞喜縣的某寺廟,來永保全族平安。這代錶當時貴族與寺廟的相對閤作關係緊密,貴族是寺廟的最大贊助方,由古至今,依舊不變。

應真藏此次展品,跟上次2006年6月展,相隔整三年,小主人竭盡能力收集展品,集多方研究中國佛教文物之資訊來準備,三年後與大傢見麵。這是第五本應真藏齣版品,我要感謝韋陀教授(Professor Roderick Whitfield)在07年鼕,促成美國耶魯大學展覽,是韋陀教授與樸英淑教授(Professor Youngsook Pak)專程赴颱,選定展品至耶魯(Yale University Art Gallery),且引起瞭很大的迴響,耶魯東方部因此而收藏瞭其中一件展品,在此也感謝東方部的主管江文葦博士(Dr. David Sensabaugh)。

我相信這次展品要比前幾次展品更多元、更精彩,也蒐集瞭更多資料來檢視這次展覽,但中國佛畫在世的參考資料與我所知的難免有誤,刊齣後若有疏漏,望十方大德賢士不吝指正,讓佛教藝術在世上有更多正題正法,希望齣版順利,展覽平安、成功。

小主人 許誌平2009.03.18深夜

圖書試讀

用戶評價

說實話,我一看到《中國佛教寺廟寶藏-彌靡之音》這個書名,就覺得它肯定不是一本泛泛之輩的旅遊書。我平常就對中國傳統文化,特別是佛教藝術和建築很有研究,所以對這種標榜「寶藏」的書籍,通常都會抱持著高度期待。我一直覺得,中國的寺廟不僅僅是宗教場所,它們更是藝術、建築、歷史、甚至哲學的結晶。從巍峨的宮殿式建築,到隱藏在深山中的石窟,每一處都蘊含著獨特的智慧和美學。 「彌靡之音」這個詞,我一開始有點好奇,不知道是指什麼。但仔細想想,佛教寺廟中,法器、鐘磬、經文唱誦,甚至是建築本身在風中發齣的聲響,都可能構成一種獨特的「聲音景觀」。我特別想知道,書中會不會探討這種聲音美學,或是記錄下那些已漸漸失傳的佛教音樂?我曾經讀過一些關於古代宮廷音樂或民間音樂的書籍,對於那種失落的聲音總覺得很可惜。如果這本書能將寺廟中的「彌靡之音」記錄下來,那絕對是一項極具價值的文化保存工作。我非常期待能從書中看到那些震撼人心的佛像、精美的壁畫,以及那些能觸動靈魂的「彌靡之音」。

评分最近迷上瞭深度旅遊,那種能夠觸及在地文化和歷史痕跡的行程最吸引我瞭。這本《中國佛教寺廟寶藏-彌靡之音》,光聽書名就讓我眼睛一亮!我一直認為,中國的佛教寺廟就像是活生生的歷史博物館,裡頭的每一磚一瓦、每一尊佛像,都訴說著韆百年的故事。我尤其對那些保存得相當完整的古寺感興趣,像是那些擁有韆年歷史的木結構建築,或是壁畫保存完好的殿宇,都像是在時空隧道裡等著我們去探索。 「彌靡之音」這個詞,聽起來就很有意境,感覺帶有一種歷史的厚重感與藝術的氛圍。我在想,書裡會不會介紹到寺廟裡特有的音樂、或是法器發齣的聲響?我對這種與宗教儀式緊密結閤的聲音藝術充滿好奇。想像一下,在莊嚴的佛殿裡,隨著悠揚的法樂響起,那種氛圍肯定讓人全身心的沉靜下來。如果書裡能有這方麵的細節,像是不同地區、不同寺廟在音樂上的差異,或是與佛像、建築之間的關聯,那就太精彩瞭!我期待這本書能帶我深入瞭解中國佛教寺廟的另一種麵貌,不隻是視覺上的震撼,更能透過聽覺去感受那份歷史的迴響。

评分這本《中國佛教寺廟寶藏-彌靡之音》,光是書名就讓我有種置身於歷史長河中的感覺。我個人對於探尋那些充滿歷史沉澱和文化底蘊的地方一直情有獨鍾,而中國的佛教寺廟無疑是其中最迷人的存在之一。它們不僅是宗教信仰的寄託,更是建築、藝術、雕塑、繪畫等諸多領域的瑰寶。我一直覺得,每一個寺廟都有它獨特的靈魂,訴說著屬於自己的故事。 「彌靡之音」這個詞,讓我聯想到一種幽遠、深邃的意境。我猜測,書中可能會介紹寺廟裡各種與聲音相關的元素,像是古老的鐘聲、莊嚴的法器奏鳴,亦或是傳承下來的佛教音樂。我個人對音樂的感受非常敏銳,特別是那種能夠觸動心靈、引人深思的鏇律。我很好奇,這本書會不會將這些「聲音」以文字、甚至圖片的形式呈現齣來?有沒有可能透過書中的描述,讓我們彷彿也能聽到那穿越韆年的鐘聲,或是感受到法器在空氣中迴盪的莊嚴?我期待這本書能帶給我視覺與聽覺的雙重震撼,讓我能更深入地理解中國佛教寺廟的豐富內涵。

评分這本《中國佛教寺廟寶藏-彌靡之音》,聽起來就充滿瞭一種神秘又引人入勝的氣息。我一直對中國的歷史文化,特別是那些有深厚宗教淵源的地方,抱有濃厚興趣。佛教寺廟對我來說,不隻是一堆石頭蓋起來的建築,它們更是承載著無數歷史故事、藝術精品,以及精神寄託的場所。我常常覺得,每一個古老的寺廟,都像一本無字的史書,等待著人們去翻閱、去理解。 書名中的「彌靡之音」,讓我覺得很特別。我第一時間聯想到的是,寺廟裡那些古老悠揚的鐘聲、法器奏齣的鏇律,或是僧侶們的唱誦之聲。這些聲音,往往能夠營造齣一種莊嚴、肅穆,又帶有一絲超脫塵世的氛圍。我很好奇,這本書會不會深入探討這些「聲音」的奧秘?例如,不同寺廟的鐘聲是否有獨特的調製方式?特定的法器在儀式中扮演什麼角色?或是佛教音樂是如何演變至今的?我個人非常喜歡那種能夠喚起內心平靜與省思的聲音,如果書裡能有這方麵的介紹,那一定會讓我愛不釋手。

评分哇,這本《中國佛教寺廟寶藏-彌靡之音》聽名字就超有份量!我平常就對歷史文化很有興趣,尤其對那些古老的建築跟藝術品更是著迷。雖然還沒機會翻開書,光是書名就讓人想像連篇,腦海裡立刻浮現齣莊嚴肅穆的佛寺,還有那悠揚迴盪的梵音。我一直覺得,寺廟不隻是宗教場所,更承載瞭無數的歷史記憶和藝術精華。像是那些精緻的佛像雕刻、壁畫、還有各式各樣的法器,每一件都充滿瞭匠心獨運的工藝和深厚的文化底蘊。 想像一下,書裡會不會介紹一些比較少為人知的寺廟?我對那種隱藏在山林間、不為人知的古寺特別好奇,感覺那裡纔更能保留住最原始的寧靜與莊嚴。還有,書名中的「彌靡之音」,是不是指寺廟裡獨特的音樂或是法器發齣的聲音?我對佛教音樂一直很有興趣,總覺得那是一種能洗滌心靈、讓人平靜的力量。以前去過一些比較大的寺廟,聽過誦經聲,那種聲音真的是穿透人心的,有一種說不齣來的寧靜感。我很好奇這本書會不會深入探討這方麵的內容,像是不同宗派的唱誦方式、或是儀式中使用的樂器等等。如果能有相關的圖片或介紹,那肯定會更有意思。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版權所有