具体描述

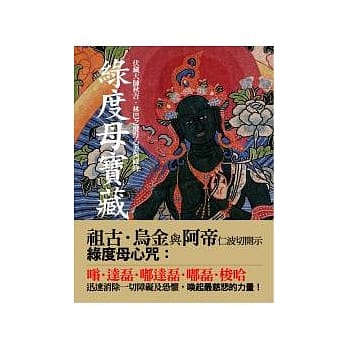

<中国佛教寺庙宝藏-弥靡之音>是应真藏第五本佛教文物书籍,书中包含典藏佛画展品36件,有南宋至明的纪年款识,如洪武、永乐、隆庆、嘉靖等;以及具形立体雕塑之佛教文物28件,为应真藏集藏十年之精品。除了藏品图片外,另有五百张世界各地之重要参照附图。全彩精装本,共212页,中文内文近三万字,并有完整的英译全文,可中英对照阅读,是一本专业佛教美术的重要参考书籍。

著者信息

图书目录

图书序言

信仰-佛教美术与艺术的绝对境界

天无限大而后于地,天地混沌初开后的万万年后,始予万物生长。人畏惧于天地万象,而在自然界中迁变,心理始之为有信仰,产生膜拜行为。蛮荒时代,部落氏族成群集散而群居生活,生活习惯渐进文明,开始演进。始初期,对自然界崇敬后,开始产生图象,为之敬仰、膜拜,再接而成原始之信仰,日复一日,思想产生更高文明的信,仰望天际,拜向日昇的东方,并在人类始于物质、经济、族与族的关系,因人争食、争地域,开始大侵小、强压弱,让人类开始恐惧,进而需要心灵依靠,所以信仰更进一层,开始让人类向往精神面的寄託,和心灵沉静的归属,于是宗教成为信的开端,仰为敬之,所以人类各族各自创立各样的宗教,为宣传宗教教义,採用各种形象来传播,它们依循时代、地域的审美概念,配合社会各层思想、民间风俗,以不同的材质和造型,超乎自然与现实,深入民心,让观者仰之,信之,膜拜之,于是宗教功能是亘古不灭,且日新又新。

佛教艺术起源

佛教仍是世界宗教中神祇最多的宗教。佛有五佛、七佛、千佛、万佛之名,佛经中记有《千佛名经》佛教建筑中也常见千佛洞、壁、柱,如敦煌石窟亦有千佛、万佛洞,当论起佛教艺术,它所涵盖的范围广过,其中包括寺院、佛塔、经文、造像、佛曲等等。

造型上有佛,尚有菩萨、明王、天王、力士、护法、罗汉;如十大菩萨众、四大天王、十大罗汉众、四大护法、十六罗汉众或五百罗汉等。而在密宗金刚界曼荼罗中,则有一千四百众神祇。

佛教东传入中原

至于佛教是何时、何人传入中国的,准确时日不肯定,但笔者整理出前学者的几个时期的学说后,应是在东汉末年后,其中一件有纪年的释迦牟尼铜造像(西元338年)为中国东晋时代后赵四年,此件作品目前收藏于旧金山亚洲博物馆(Asian Art Museum of San Francisco)中。

那么佛的造像中在何时?据佛典载释迦牟尼在舍卫城祇园精舍说法时,会应帝释天之邀,至仞利天为自己已故的母亲摩耶夫人证法,当时憍赏弥国的优填王非常想念释尊说法的样子,命人用牛头梅檀木雕制了释尊。同时另一位舍卫国的波斯匿王,也和优填王有同样的宿愿,命人用磨金(可能紫铜)造了另一件释尊。

但在当时,释尊在世时,及去世后的很长一段时间里,并没有真正的释尊佛像,这阶段为「无像期」,发展到了中期,则出现了如佛脚印,以法轮、菩提树、莲花、雨伞等来代表佛的存在。

公元前三世纪的古印度孔雀王朝的雕刻艺术十分辉煌,但在当时亦没有释尊造像,但在波罗奈斯的鹿野苑的柱子上有雄狮、大象、奔马、老虎、法轮等,下层是倒垂的莲花,这些内容即表示了当时佛的存在。

公元前二世纪时,有石塔开始绘有佛传故事和佛本生故事,但都没有具象的佛的形象,而这些早期佛教艺术品中则有莲花(代表佛的诞生)、菩提树(代表佛的成道)、法轮(代表说法)及塔(代表佛的涅槃)。

时间到了西元一世纪至二世纪中的佛教已经非常成熟了,这时所谓的大乘佛教已在印度的北部十分兴盛,而那时统治印度北部的是贵霜帝国(Kushan Empire),是大月氏人建立的。

当时贵霜帝国领土西至伊朗边境,东至恆河中游,北起钖尔河、葱岭、南至纳巴达河,国都建立在富楼沙(北印度今白沙瓦)同时还召开了佛教四次集结,为佛教史上的一件大事。

佛教中的犍陀罗与笈多艺术

1.贵霜时期(1~2世纪)的犍陀罗地区(今北印度与阿富汗东部)为佛教艺术之先驱,带有希腊风格与罗马人外型的鼻直唇薄、眼窝略凹、眉细而长、发髻呈波浪式,略似阿波罗神,看上去有希腊哲学家的风采。

2.笈多王国于四~七世纪时,印度佛教造像艺术达到了鼎盛期,马吐腊的造像风格,承袭了印度本土的风格,体态丰满健美,双唇均厚,表情开朗,衣着轻薄纱衣,肉感十足。

中国高峰期(5~6世纪)造型颠峰

五胡十六国、北魏、隋等,在当时的帝王统治体制下,大兴佛法佛寺、佛窟、佛塔等,因统治者也是个虔诚的佛教徒,更将佛教立为国教,在这三百年里,中国佛教艺术大放异彩,且工艺水平高、造型繁多,又具各时期地域风格,令人叹服。

揭开的千年中国佛教艺术宝藏

礼书云:敦,大也,煌,盛也。这个位于中国西北地区,曾经是丝路的起点,也是历代佛教名窟的所在;在当时的中国(清末)已是几乎快要被世人遗忘的佛教宝地,但我想,对世界的考古学家而言,则是最好的时机。在1900年左右,一个看管石窟的道士王圆箓无知地把藏经洞告诉英国探险考古家斯坦因(Marc Aurel Stein, 1862-1943),揭开了新一页的敦煌学。

在敦煌石窟中藏了数万卷的绘画(佛画)、经书,这在当时为世上最大的文化发现,从1900后的几年中,几乎被掏空,首批由英国的斯坦因取走了大部分(约七千余卷古文书),法国伯希和(Paul Pelliot, 1878-1945)则在1908年闻风而来,其中更因为伯希和本身为汉学家,他选了更具考古、历史价值的,如纪年的佛画与经书,约两千余卷。

又一次的佛教艺术大发现-西夏王朝

西夏王朝(1038 ~ 1227)曾经在190年中图存于中国西北部(今宁夏首都银川),也是当时丝路必经的所在,而当时的蒙古军,已经是中亚第一强国时,默许西夏的存在,却好景不常,在多次的背信下,蒙古军向南一挥,灭辽金后,且一併将曾是盟友的夏给歼灭了。西夏王朝在13世纪后,消失于中国的土地上。但却在1908被苏俄旅行家兼探险家科兹洛夫发现了,有近12000的手稿、经书、手抄经、佛画及各项佛教文物,分别给冬宫博物馆及苏俄科学院东方研究所。

这个被称为黑水城的佛教美术有别于其他地区的佛教艺术,这个展览1996年在台湾历史博物馆展出过,共有86件作品,笔者当时也参观过,但当时对我并没有太大的回应,是因为笔者才刚踏入艺术圈,但在仔细的研究后(已经翻坏了两本展览目录),我觉得它是个大融合,有汉地、藏传、新疆风格,更甚至中亚地域风格都有,具有多重地域与风格的可探讨性。进一步了解,当时黑水城,仍是可纳百川汇入的集散地,经济、人文、宗教在这大河里,各自成为另一条小河系,所以黑水城的佛教艺术在今日看来它可能仅次于敦煌艺术之后,但因我们只能从这展览中仅有的图片中,一一细观,就已令人感到新奇及震撼。笔者也有几件西夏的出土品,也将收入此书中,供众人探讨研究。

南宋宫廷与民间之抗礼

南宋时期,人文鼎盛,皇帝不擅武功,却沉浸于文学、美术。宋徽宗时,在当时首府杭州宫廷中,亦专职养护了许多宫廷画师,如梁楷(生卒年不详,1201-1204任画院待诏)、马远(1190-1279)、刘松年(约1155-1218)等,这几位都是人物或神佛造型大师,笔意仔细;山石写意,人物神仙写实、写真,工法佈局传神,至今传世作品中不乏精品。

江浙一带,离杭州首府不远处,有一港口宁波,宋代时为最大的出口港之一,在宁波亦有一派佛画民间大师或工作坊。赵璚、陆仲渊、张恩训、周四部、陆信忠、金大受、金处士等工笔能匠,还有不具名的工作坊。

南宋时期生产了不少佛画,于是有五百罗汉分为一百轴,现藏于日本京都大德寺与美国波士顿美术馆(註:五百罗汉轴,南宋淳熙五年(1178年)明州(今宁波)由惠安寺僧人义绍劝募,寄进于惠安寺中,五百罗汉共计有一百轴,由当时明州圣手林庭珪、周季常等绘。但无考据何时流入日本,在日本收藏于镰仓寿福寺,后为北条氏、丰臣秀吉所得,最后藏于大德寺中,但又在明治时(1866年)以当时大德寺急需修缮寺院为由,售出十二张给美国的藏家,所以现有两张藏于弗利尔美术馆(Freer Gallery of Art),十张藏于波士顿美术馆(Boston Museum of Fine Arts)。像这样在南宋时代有创作年代、地点、作者、劝募者、供养地的佛画,在当今绘画史上实是遗珍),当然还有在日本各大寺院中都藏有以上的神匠遗珍,虽然民间匠人都属于委託制造,但造型神真、设色艳丽、笔法工整、佈局合宜,当时日本人不远千里远渡大洋至中国订制大批佛画回日本,至今每件作品都被妥善保存并登录于世,让世人看完后,笔者觉得南宋宫廷画师与宁波匠人各有千秋,不分上下。

元时代与高丽时代相接相处

蒙古军武功强盛,善于攻城掠地,竹草而生,马匹能行处就能攻下城池、无一倖免。第三个皇帝忽必烈乃元帝明君,有一左右手为汉师,听从汉师教诲,能攻易,守成难,要融当下民族、风情、人文、宗教文字等才能统治大汉九十余年,大统中原地域远至中亚,国土辽阔呀!当然,高丽与汉土紧有一江之隔,也是被收服为王,向元称帝,所以元代佛教工艺与当时高丽佛教一脉相传、互相影响,且高丽时期产出一些高水准的佛教文物,其中以佛画工艺水平甚高,亦有一些出自皇家出资造,由一批高水准工艺匠人绘制,设色华丽、线条灵动、佛像造形承袭了敦煌时代与南宋风格,融汇出元时代大度大气之风范,男相带须的自在水月观音则是一个明显的例子。另有用金泥画线的衣饰,衣纹更显华丽样。笔者这几年中,早已沉醉于其中,韩国时空社出版一本大型精装本《高丽时代的佛画》(2002),收录了近两百张,遍佈世纪,日本佔近80%,韩国本府不到10%,欧美则零星佔10%,在日、韩的庙寺或私人藏,只有谁能拥有一件高丽时期的佛画,即可传家、传世之宝呀!

笔者观赏完后最爱一幅,阿弥陀如来像(纪年1286年,岛津家旧藏)雍容大度形态,双足下有两白莲花,披红袍,佛陀似在行走状,接引式的前行着。红袍中有金泥线画出细致的团花,带须的佛陀脸部表情严肃中显出大气。

还看明清-集数前朝之精义

在前面我提到,佛教是所有宗教里神祇造型最多的,尤其传入中国汉土后,融入了北印度,中亚,西藏等地区后,汉地因人口广瀚,文化繁众,在这样情形下,繁衍出更多式样的佛教造型于各种材质上。又因为纸或绢是由笔来创作,不拘泥于材质的难度,反看从唐晚期、宋至元,多么精彩呀!由民间到皇家无不灿烂蓬勃。于是在1994年,学者李雪曼(Sherman E. Lee)带领了几个研究生,对于中国佛教仪式画跨出了一大步,并出版了《Latter Days of the Law(晚期的佛法)》,主要从唐晚期后(西元850年) ~ 至清道光年间(西元1850年)的仪轨进行探索,但最重要的则是在明代(西元1368~1644年)也就是14世纪晚期至17世纪中期前,并在当时1994年史宾赛博物馆(Spencer Museum of Art)展览,然后接着往旧金山亚洲博物馆巡回。

这里主要展品有六件是明朝景泰五年(西元1454年)十二月初三,两张是克里夫兰美术馆(Cleveland Museum of Art),四张来自居美美术馆(Musee Guimet),并将这六张一併的挂起展示,让人观看赞叹。这里谈到的明朝景泰帝(1450~1456),他是正统(1436-1449)的弟弟,正统在一场战役中被掳走,事隔六年后又回到京城,名为天顺(1457-1464)。这在三朝中其实是两个帝王,且在当时宣德盛世之后,十五世纪中叶就开始衰落、太监当政,三朝帝在当时受宦官左右,国势大败,后人称之为「空白期」。当时国库是严谨的,因此也没有官厂落款之瓷器等等。

这在六张画中,左下角题记铭「御用监太监尚义王勤等奉命提督监造」这证明了当时掌管财与政的太监,握有很大的实权。

这里提示一张清代康熙年间,十七世纪,有铭记为「和硕庄亲王发心诚造」。有了两者对比,一为太监,二为皇室,用途相同,但出资者有异呀!

李雪曼这本书中,提到一部分为水陆仪式画,也有少部分的佛画可能为寺庙或贵族私用,如图三,是克里夫兰收藏的西方三圣。共有两张,笔者偏爱图二(但书有小错,图片反放了)。

另外还有一张明代的白衣观音与童子,在莲花池上,观音倚靠白栏杆,有小石、竹林,既端庄,又雅致。这件为万历年制,现为大都会艺术博物馆收藏。

当然还有许多佛画是非水陆系统的,就像前三张的举例,似乎为寺庙或贵族私用的。

中国佛教寺庙宝藏-弥靡之音

这次应真藏的佛画展品中,大部分也属于庙方或贵族用较多(非水陆画系列),如佛部展品1- 阿弥陀佛三尊像(西方三圣)、展品3- 阿弥陀佛与观世音菩萨、地藏王菩萨接引图、展品4- 弥勒佛与二(月劦)侍菩萨 护法众像、展品5- 阿弥陀佛与八大菩萨。尤其展品尺幅巨大,应是寺庙藏品。菩萨部的明显例子如展品8- 水月观音与童子、展品11-自在式水月观音坐于石制莲花台上与韦驮、龙王和善财童子、展品12- 水月观音座像,都应是仅有单幅创作,为贵族私用,观仰之。但展品- 17、18双盘姿之八大菩萨座像为左右共两幅十二大菩萨,且在画幅上方下方有一红框,笔者判断可能有数幅或百幅,可能为水陆画系统,展品19- 观世音菩萨与地藏王双併立像成化十五年(1479)应为法慧禅寺用,它跟展品20- 地藏王菩萨、道明、闵公众相为同一出处,但纪年不同。

类似展品19- 观世音菩萨与地藏王双併立像的观音与地藏双併也是不常见的,在元代、高丽、敦煌画中有相似组合,在地藏中,展品2- 地藏王菩萨与道明和尚立轴裱工艺线条,开脸庄严肃目,年代可能老至明早期或更早,是笔者最爱之一,收藏有近十年了。

展品24- 双罗汉坐像之像轴,上方角落有一藏印为明代京城「悯忠寺常住记」明代晚期更名,今为法源寺,在京城宣武区,笔者就曾拜访过两次,寺庙保持良好,藏品甚丰,据说文革时期是少数京城中未被红卫兵破坏的寺庙之一。

最后展品的四大张四大天王像,有款记「大明洪武十七年裴氏荃族捐画四大天王神像永保平安」。明代早期(1384)山西裴氏(贵族)全族捐出四大张天王像组画,给予当时闻喜县的某寺庙,来永保全族平安。这代表当时贵族与寺庙的相对合作关系紧密,贵族是寺庙的最大赞助方,由古至今,依旧不变。

应真藏此次展品,跟上次2006年6月展,相隔整三年,小主人竭尽能力收集展品,集多方研究中国佛教文物之资讯来准备,三年后与大家见面。这是第五本应真藏出版品,我要感谢韦陀教授(Professor Roderick Whitfield)在07年冬,促成美国耶鲁大学展览,是韦陀教授与朴英淑教授(Professor Youngsook Pak)专程赴台,选定展品至耶鲁(Yale University Art Gallery),且引起了很大的回响,耶鲁东方部因此而收藏了其中一件展品,在此也感谢东方部的主管江文苇博士(Dr. David Sensabaugh)。

我相信这次展品要比前几次展品更多元、更精彩,也蒐集了更多资料来检视这次展览,但中国佛画在世的参考资料与我所知的难免有误,刊出后若有疏漏,望十方大德贤士不吝指正,让佛教艺术在世上有更多正题正法,希望出版顺利,展览平安、成功。

小主人 许志平2009.03.18深夜

图书试读

用户评价

最近迷上了深度旅遊,那種能夠觸及在地文化和歷史痕跡的行程最吸引我了。這本《中國佛教寺廟寶藏-彌靡之音》,光聽書名就讓我眼睛一亮!我一直認為,中國的佛教寺廟就像是活生生的歷史博物館,裡頭的每一磚一瓦、每一尊佛像,都訴說著千百年的故事。我尤其對那些保存得相當完整的古寺感興趣,像是那些擁有千年歷史的木結構建築,或是壁畫保存完好的殿宇,都像是在時空隧道裡等著我們去探索。 「彌靡之音」這個詞,聽起來就很有意境,感覺帶有一種歷史的厚重感與藝術的氛圍。我在想,書裡會不會介紹到寺廟裡特有的音樂、或是法器發出的聲響?我對這種與宗教儀式緊密結合的聲音藝術充滿好奇。想像一下,在莊嚴的佛殿裡,隨著悠揚的法樂響起,那種氛圍肯定讓人全身心的沉靜下來。如果書裡能有這方面的細節,像是不同地區、不同寺廟在音樂上的差異,或是與佛像、建築之間的關聯,那就太精彩了!我期待這本書能帶我深入了解中國佛教寺廟的另一種面貌,不只是視覺上的震撼,更能透過聽覺去感受那份歷史的迴響。

评分這本《中國佛教寺廟寶藏-彌靡之音》,光是書名就讓我有種置身於歷史長河中的感覺。我個人對於探尋那些充滿歷史沉澱和文化底蘊的地方一直情有獨鍾,而中國的佛教寺廟無疑是其中最迷人的存在之一。它們不僅是宗教信仰的寄託,更是建築、藝術、雕塑、繪畫等諸多領域的瑰寶。我一直覺得,每一個寺廟都有它獨特的靈魂,訴說著屬於自己的故事。 「彌靡之音」這個詞,讓我聯想到一種幽遠、深邃的意境。我猜測,書中可能會介紹寺廟裡各種與聲音相關的元素,像是古老的鐘聲、莊嚴的法器奏鳴,亦或是傳承下來的佛教音樂。我個人對音樂的感受非常敏銳,特別是那種能夠觸動心靈、引人深思的旋律。我很好奇,這本書會不會將這些「聲音」以文字、甚至圖片的形式呈現出來?有沒有可能透過書中的描述,讓我們彷彿也能聽到那穿越千年的鐘聲,或是感受到法器在空氣中迴盪的莊嚴?我期待這本書能帶給我視覺與聽覺的雙重震撼,讓我能更深入地理解中國佛教寺廟的豐富內涵。

评分這本《中國佛教寺廟寶藏-彌靡之音》,聽起來就充滿了一種神秘又引人入勝的氣息。我一直對中國的歷史文化,特別是那些有深厚宗教淵源的地方,抱有濃厚興趣。佛教寺廟對我來說,不只是一堆石頭蓋起來的建築,它們更是承載著無數歷史故事、藝術精品,以及精神寄託的場所。我常常覺得,每一個古老的寺廟,都像一本無字的史書,等待著人們去翻閱、去理解。 書名中的「彌靡之音」,讓我覺得很特別。我第一時間聯想到的是,寺廟裡那些古老悠揚的鐘聲、法器奏出的旋律,或是僧侶們的唱誦之聲。這些聲音,往往能夠營造出一種莊嚴、肅穆,又帶有一絲超脫塵世的氛圍。我很好奇,這本書會不會深入探討這些「聲音」的奧秘?例如,不同寺廟的鐘聲是否有獨特的調製方式?特定的法器在儀式中扮演什麼角色?或是佛教音樂是如何演變至今的?我個人非常喜歡那種能夠喚起內心平靜與省思的聲音,如果書裡能有這方面的介紹,那一定會讓我愛不釋手。

评分說實話,我一看到《中國佛教寺廟寶藏-彌靡之音》這個書名,就覺得它肯定不是一本泛泛之輩的旅遊書。我平常就對中國傳統文化,特別是佛教藝術和建築很有研究,所以對這種標榜「寶藏」的書籍,通常都會抱持著高度期待。我一直覺得,中國的寺廟不僅僅是宗教場所,它們更是藝術、建築、歷史、甚至哲學的結晶。從巍峨的宮殿式建築,到隱藏在深山中的石窟,每一處都蘊含著獨特的智慧和美學。 「彌靡之音」這個詞,我一開始有點好奇,不知道是指什麼。但仔細想想,佛教寺廟中,法器、鐘磬、經文唱誦,甚至是建築本身在風中發出的聲響,都可能構成一種獨特的「聲音景觀」。我特別想知道,書中會不會探討這種聲音美學,或是記錄下那些已漸漸失傳的佛教音樂?我曾經讀過一些關於古代宮廷音樂或民間音樂的書籍,對於那種失落的聲音總覺得很可惜。如果這本書能將寺廟中的「彌靡之音」記錄下來,那絕對是一項極具價值的文化保存工作。我非常期待能從書中看到那些震撼人心的佛像、精美的壁畫,以及那些能觸動靈魂的「彌靡之音」。

评分哇,這本《中國佛教寺廟寶藏-彌靡之音》聽名字就超有份量!我平常就對歷史文化很有興趣,尤其對那些古老的建築跟藝術品更是著迷。雖然還沒機會翻開書,光是書名就讓人想像連篇,腦海裡立刻浮現出莊嚴肅穆的佛寺,還有那悠揚迴盪的梵音。我一直覺得,寺廟不只是宗教場所,更承載了無數的歷史記憶和藝術精華。像是那些精緻的佛像雕刻、壁畫、還有各式各樣的法器,每一件都充滿了匠心獨運的工藝和深厚的文化底蘊。 想像一下,書裡會不會介紹一些比較少為人知的寺廟?我對那種隱藏在山林間、不為人知的古寺特別好奇,感覺那裡才更能保留住最原始的寧靜與莊嚴。還有,書名中的「彌靡之音」,是不是指寺廟裡獨特的音樂或是法器發出的聲音?我對佛教音樂一直很有興趣,總覺得那是一種能洗滌心靈、讓人平靜的力量。以前去過一些比較大的寺廟,聽過誦經聲,那種聲音真的是穿透人心的,有一種說不出來的寧靜感。我很好奇這本書會不會深入探討這方面的內容,像是不同宗派的唱誦方式、或是儀式中使用的樂器等等。如果能有相關的圖片或介紹,那肯定會更有意思。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有