具体描述

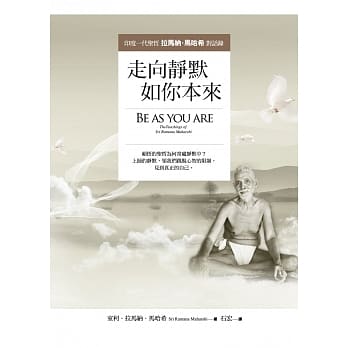

与拉玛克里希纳、甘地、奥罗宾多并列印度四大圣者。

顿悟的圣哲为何常处静默中?

上师的静默,领我们跳脱心智的限制,

见到真正的自己。

那种临场感、直截了当的真理,凡是能够化成文字的,都记录于本书的每一页中。──《抛物线杂志》(Parabola)书评

●二十世纪初,印度最着名的心灵导师

一位未经修炼而自然顿悟的印度圣哲──室利.拉马纳.马哈希。16岁时,在毫无病痛,却深陷死亡的恐惧,在一再地自我追问「我是谁」,而直接体验到不被死亡所束缚的「真我」。

●启发心灵最直接、最全面的教法──静默

室利.拉马纳.马哈希最直接、最全面的教法,就是保持静默的状态,这独特的「静默」教示,有如发自他的形体,直接引领人们经验他的境界,这境界如何起作用?又如何获得呢?

●圣者最完整的第一手纪录──对话录

最能展现室利.拉马纳.马哈希的教导,就是他与世界各地朝圣者的问答。本书总集六百五十多个问题,透过不同的主题,指出一切存在的本源、主体──真我,釐清各种自我设限的心智运作。

二十世纪初,一位未经修练而自然开悟的印度圣哲──拉马纳.马哈希,透过他切身的体会,阐述了唯一的「真实」就存在我们之内,每个人都可以直接体验到它。它无形无相、不受外在的改变,但万物却因它而显现,它就是内在真实的我。这教导影响了印度及西方世界人神的观点,被誉为达到了与佛陀、老子、耶稣基督共通的高度,直至今日仍触动每个人的心。

本书中,借由他与世界各地灵修者的对谈,破除人们在心灵修持上的错误知见,以及各种因自我概念形成的枷锁、疑惑。同时,对于如何契入内在真实的我,提出两种主要的修持方法,一是「参究自我」,先自问「我是谁」,让心智回归其源头;二是彻底「归伏于神」,让自我没入其源头。无论你走哪条路,都要进入那个源头,二者殊途同归,都能让灵修者体证那跳脱身体与心智的限制,浸润在无所不在、含摄一切的真我之中。

室利.拉马纳.马哈希极少动笔写下自己的理念,最能展现他教导的第一手资料,就是他与灵修者的对答。本书总集六百五十多个问题,从冥想、瑜伽、上师、三摩地等修持,到神通、业、转世、禁欲、饮食、创世论等各种面向,帮助我们如实认识拉马纳.马哈希教导的全貌,同时认清自我,并以此获得最终的宁静。

【拉马纳灵性之语】

◎唯一的「真实」存在于我们之内,每个人都可以直接体验到它。于一切存在之万物,它同时既是本源,又是主体,又是真实本性。

◎我们误以为自己受到束缚,所以,唯一该做的就是除去这种观念。

◎只要还存有解脱的欲望和念头,就是还在束缚中。

◎要制止自我设限的执取习性,就是要试着去分开主体的「我」和执取对象的念头。

◎世人试着去理解自己之外的事物,却未先尝试找到「我是谁」,唯有借助找到「我是谁」,才能得到快乐。

◎真我不是什么可得的目标,它就只是那遍在的觉知。

◎「证悟」不是去得个什么新东西或新的本事,它只是移除覆盖的伪装而已。

◎每个人都可以直接体验到真我,但它不是你以为的它。它就只是它。

◎凡是能够得到的,也一定会失去,那是无常的,无常的就不值得去追求。

◎解脱不在将来得到。它永远都在,就在此时、此地。

■究竟的真理十分简单,就是回到原本的境地。

室利.拉马纳.马哈希是印度最为人景仰的心灵大师之一,即使他离世已经超过半个世纪之久,位于圣山阿如那查拉山的道院,至今仍然兴盛,吸引世界各地渴求「究竟真理」的朝圣者来聆听他的教诲。但拉马纳说:「入于本来清净无染之境,如此而已,再说其他都是多余。」

著者信息

室利.拉马纳.马哈希(Sri Ramana Maharshi, 1879-1950)

二十世纪初印度最着名的心灵导师,与拉玛克里希纳(Sri Ramakrishna)、甘地(Mahatma Gandhi)、奥罗宾多(Sri Aurobindo)并列印度四大圣者。他的声名远播,世界各地的朝圣者络绎不绝,如英国哲学家保罗.布鲁顿(Paul Brunton)、名作家毛姆(William Somerset Maugham)、法国摄影师布列松(Henri Cartier-Bresson)等皆前来瞻仰他的风采、聆听他的教导,足见其影响之宏大深远。

英文编者简介

大卫.高德曼(David Godman)

大卫.高德曼于一九七六年起在印度研习拉马纳的教诲。他曾在拉马纳道院的图书研究室任职,担任过传播拉马纳教诲的《山径》(The Mountain Path)期刊编辑。

译者简介

石宏

业余翻译,译有《心灵瑜伽》、《拙火瑜伽》、《幸福瑜伽》、《让心中的狂躁消退》、《笔尖上的觉知──唿吸之间》。着有《去印度的幸福日记》(台湾明名文化出版)。

图书目录

【译者序】顶礼一代宗师──室利.拉马纳.马哈希

【导论】静默的圣哲

第一篇 真我

大千世界似乎稳定存在其内,大千世界为其所属,大千世界由其所出,这一切均为其而存在,因为有它,才有大千世界,这一切,的的确确都是它,唯独它,才是存在的「真实」。我们该珍惜那个真我,它即是「真实」,就在本心之内。

第一章什么是真我?

第二章如何才能证悟真我?

第三章智者如何感知世界?

第二篇参究与归伏

拉马纳常把「归伏」和「参究」的修法画上等号,说它们是同一种修行过程。依「虔爱」方法的人称之为「归伏」,依「参究」方法的人称之为「智」,两者的目标都是要孤立「我念」,让它消逝于其源头中。

第四章参究自我──理论

第五章参究自我──实践

第六章参究自我──误解

第七章归伏

第三篇上师

上师是神化成人的形态,同时也是每位弟子本心内的真我。他既在「内」又在「外」。外在的上师能够施教,让弟子的注意力集中于真我上;内在的上师能将弟子的心智拉回它的源头,让它融入真我。

第八章上师

第九章静默与萨桑

第四篇冥想与瑜伽

冥想、持咒、瑜伽、世间生活都是为了适应不同根器、不同境地的人,而有不同修行的方式。它们有一个共通的目的,就是要打破众人长久以来所珍惜的妄见──以为他们和真我不同。

第十章冥想与专注

第十一章咒语与持咒

第十二章世间生活

第十三章瑜伽

第五篇亲验

心灵修行的道上,经常会经验到一些副作用,例如三摩地的妙乐、超自然的神通,或者身体的各种状态,这些都是心智的产物,只会妨碍而不会有助于证悟真我,所以重点应该放在经验者本身,而不该放纵这些经验或对它们进行深究。

第十四章三摩地

第十五章影像与神通

第十六章问题与经验

第六篇理论

一切关于世界如何而有、宇宙之本质、物种进化、神的旨意等等的争论,都是无用之举,唯有尝试找到「我是谁」才能得到快乐。只要解决了「我」如何生起,便解决了「创世」的谜题。

第十七章创世理论与世界的「真实」

第十八章转世

第十九章神的本质

第二十章苦难与道德

第二十一章业、命运与自由意志

参考书目

图书序言

静默的圣哲

■离家出走的少年

一八九六年,有一位名叫温克塔拉曼(Venkataraman)的十六岁少年学生离家出走。

他受到内在一股动力所驱使,慢慢地走向着位于南印度朝圣中心的圣山阿如那查拉山(Arunachala)。他一抵达目的地时,就迫不及待地丢弃随身所有的财物,舍身进入他新近发现的觉知境界──自己的真实本性(梵swarupa smarana;real nature)是没有形相的、本具的本识(梵chit;consciousness)。他彻底地专注于这个觉知境界中,完全忘却了自己的身体与周遭世界,乃至于双腿的部分组织遭到虫啮也都无所觉;他极少意识到需要进食,身体变得非常孱弱;头发和指甲也任其无限止地生长而变长。

他在这样的状态下过了二、三年,才慢慢地开始转回到正常的生理状态,但是也需要好几年的时间才能完全回复。生理的转变并未影响到他觉知自己即是本识,这样的觉知终其一生都未中断或减弱。依据印度的说法,他已经「证悟了真我」(realised the Self),亦即他已经由直接体验而证悟到除了那不可分、周遍一切的本识之外,其他的一切都不存在。他所体验到的本识,未开显的相是「存在」(beingness)或「觉知」(awareness),而开显的相则是宇宙全貌。

这种觉知通常只有在经过长期而艰辛的心灵修行(梵sadhana;spiritual practices)之后才会产生,可是在此例中却是自发而成,并非经由努力或由愿欲而来。温克塔拉曼住在他叔叔位于马杜赖(Madurai,靠近印度南端的城市)的家中,有次他独自在楼上的房间内,忽然陷入一股对死亡的强烈恐惧感。随后的几分钟之内,他经历到一种模拟的死亡状态,在这个过程中,他第一次清楚地意识到自己的真实本性是不会灭失的,而真实本性和身体、心智(mind)、人格都无关。很多人也声称有过这种突发的体验,但是几乎毫无例外地都只是属于一种短暂的现象。温克塔拉曼所体验到的,却是永久而不会逆转的。从那一刻开始,他那「独立个人」(individual person)的意识就消失了,那种意识此后永远不再对他起任何作用。

温克塔拉曼并未将这个经验告诉任何人,此后的六个星期内,他刻意保持正常的学生模样。可是他发现越来越难维持,终于在六星期之后离家出走,直接走向圣山阿如那查拉。

■拉马纳特殊的教学方式──静默

他会选上阿如那查拉山并非偶然。在他短暂的一生中,一直把「阿如那查拉」这个名字与神联想在一起,因为印度人向来认为这座山是印度湿婆(梵Siva)的现形。因此,当他后来发现这地方并非某个天界而确实存在于人间时,便视之为重大的启示。在其后的岁月中,温克塔拉曼常常对人提及,是阿如那查拉山的灵性力量让他证悟真我。他和这座山的感情非常深厚,自一八九六年来到山中,直到一九五○年去世为止,其间从未有人能够说动他走到离山两哩之外的地方。

他在山坡上住了几年之后,内在的觉知开始显现于外,灵性四射。即使他大部分时间保持在静默的状态中,这放射的灵性还是吸引了一群追随者,从此展开了他的教学生涯。

早期的追随者之中,有一位深受这位年轻人展现的神圣气质和智慧所感召,决定为他取个新的名字──薄伽梵.室利.拉马纳.马哈希(Bhagavan Sri Ramana Maharshi)。「薄伽梵」(梵Bhagavan)意指「世尊」(Lord)、「神」(God);「室利」(梵Sri)是印度对人尊称的头衔用语;「拉马纳」(梵Ramana)是其本名「温克塔拉曼」(Venkataraman)的简称;「马哈希」(梵Maharshi)[6]在梵语中意指「伟大的见道者」(great seer)。其他的追随者也很喜欢这个新名字,所以,它很快地就成为他举世皆知的称号。

在他人生的这个阶段,室利.拉马纳(以下略称「拉马纳」)其实很少开口说话,而是以某种特别的方式来传授教导。他不使用言语,可是他的沉默却不断地散发出一股能量。能够与之相应的人,心就会静止下来,乃至偶尔也能够直接体尝到拉马纳一直浸润在其中的那种境界。

在其后的岁月中,他变得比较愿意开口教学。但即使如此,对于能够直接受益于他沉默境界的人而言,那种不言之教一直都不曾停歇。终其一生,拉马纳坚决地主张,他的教导透过这种默默外流的能量,是最直接和简便的表达方式。他经常表示自己之所以会使用言语开导,是为了顾及那些无法从其静默中得到心传的人,由此可见,他对不言之教的重视程度。

随着岁月推移,他的名声越来越响亮。追随者在他身边形成了一个社区,成千上万的人前来瞻仰他的风采。在人生最后的二十年内,他被公认为是印度最知名与最受拥戴的圣人。前来的仰慕者当中,有的是为了要从他身上感受那股平静(梵shanti;peace);有的则是为了听取开示,无论是对灵修者(梵sadhaka;spiritual seeker)的指引,或对宗教教义的说明,他的开示都非常直截了当;而有的人则仅仅只是为了向他倾诉自己所遭遇的难题。不论为何而来,几乎所有接触到他的人都会被他的简朴和谦逊所打动。

为了接见昼夜不停来到的访客,他干脆住在一间人人可以自由进出的小厅中,晚上就睡在那里;而他所拥有的私人物品只限于一条缠身腰布、一个水瓶与一支拐杖而已。尽管成千上万的崇拜者将他视为活生生的现世神,但他从不允许任何人当面把他当成特殊人物。任何供养他的物品,如果无法平均分配给道院所有的人一起享用,他就会拒绝接受。

他和大家同样地分担团体的作务,很多年来他持续每天凌晨三点起身,亲自为住在道院的人煮食。他这种彻底平等的坚持成了传奇,来访者无论是达官贵人或平民小农,乃至于动物,他都一视同仁,给予同样的礼遇和关切。这种平等观甚至惠及当地的草木,他劝导追随者不可随意摘取花朵或枝叶,也要求大众一定要以对树木造成最小伤害的方式去採摘道院的果实。

■本识是唯一的存在

这段期间(一九二五至一九五○年),整个道院生活的中心就在拉马纳所起居、睡眠、会客的那间小厅内。他每天大部分时间就只坐在厅中的一个角落,散发出内在静默的能量,也会不时地开口为来自世界各地川流不息的访客解答问题。他一向极少动笔写下自己的理念,因此,在现存资料中,最能展现他教导来源的,即是他在这段期间内所作的口头答问(构成他这一生所留下最完整的文献纪录)。

他口授的教导流利而信实,因为它们来自直接证悟到的真理──本识是唯一存在的「真实」(reality)。因此,他所有的解说和教诲,都只是为了要让追随者明白本识才是其真实和本来的状态。但是在众多的追随者中,只有少数人能够彻底如实地证悟到这最高的真理,而前来问道者的理解程度又有限,所以,他也必须为了他们而调整自己教导的内容。因此之故,他的教导就可以区分成不同的层次和等级。在言语所能表达的最高层次理念,他会说本识是唯一的存在。如果遇到对此表示怀疑者,他会说由于我们的心所产生的观念有其局限,所以就会受到蒙蔽而不能如实觉知真理,如果能舍弃这些观念,本识就会展现。

然而,对大多数的追随者而言,这种高层次的方法还是太过于理论化,他们仍然深陷于自我局限的观念中,以为若不经过漫长的心灵修行,就无法如实见到本识,而这正是拉马纳苦口婆心劝他们应该放下的。为了适应这种心态的人,拉马纳就给予他们一个称为「参究自我」(梵atma-vichara;self-enquiry)的创新方法,要他们把注意力放在自己身上。由于他经常极力地向人推荐这个方法,许多人因而将它当成他教导中最独特的一个主题。

即便如此,还是有很多人对此无法满意,而会进一步追问他对其他法门的意见,或者要和他进行哲学理论的玄辩。对于这些人,拉马纳就会暂时放下他绝对的立场,而根据问题本身的层次来提供意见。在这些场合,拉马纳似乎对来访者所持的错误见解表示同意,他这么做完全是种方便,为了要帮助他们如实认识他教导的全貌,只好先以他们能够接受的某些方式作为入门阶。

无可讳言地,为了适应不同人的需要而修改自己的教导,就会产生很多矛盾。例如,他告诉某人,个己的自我是不存在的,回头又为另一人仔细讲解个己的自我如何作用,如何造「业」(梵karma)而积累「业」,又如何转世。旁观者大可说这两种相互矛盾的说法都是对的,只不过是从不同的观点来说明而已。可是从拉马纳所体验到的那个绝对观点而言,第一个说法自然更正确一些,这个观点可简单地以他的一句话来概述:「本识是唯一的存在」。究竟而言,我们只有以这句话作为标尺,从他曾说过的许多大相歧异乃至矛盾的表述中,来检验其中相对的真实性。他的言论只要是背离了这个立场,就可认为是有所失真的。

■本书的编排与架构

遵从这个原则,本书的内容编排方式是把他最高的教导置于最前,比较次要的与有所失真的部分则置于最后。唯一例外的是,他谈及静默教导的那一章(译按:即第九章)。这一章原应置于接近开头的位置,但是为了种种理由,我觉得还是放在本书中间的章节比较合适。

我是基于两个理由而决定本书的结构大要。第一,这可以帮助读者权衡书中所展现种种观念的轻重;第二,也是更重要的一点,这是拉马纳本人所属意的教学方式。每当有访客来到,他总是会先试着用最高真理来开导对方,只有在发现来人似乎对此难以接受时,他才会降低高度,使用相对较低层次的说法来答问。

拉马纳的教导是以一系列的问答来铺陈,他对许多种主题的观点都在其中表达无遗。每一章都是针对一个不同的主题,而在进入各个主题之前,编者会先以一段文字简单地介绍或解释该章的内容。构成每章主体的问答部分,则是广泛收集自多种不同的来源,然后编排成好像是出自一次连续不断的谈话。事实上,由于并无任何一次单独的谈话内容能够完整地表达他对某个特殊的主题的看法,于是我就非得採用这个编排方式不可。书中所引用问答的出处都表列在本书最末所附的「参考书目」中,有兴趣的读者可以自行参照。

拉马纳在答问时,通常会使用南印度的三种方言:塔米尔语(Tamil)、泰卢固语(Telugu)与马拉雅拉姆语(Malayalam)。他的答问从未被录音下来,大多数都是由他的口译员草草以英文笔录。由于翻译人员的英语程度参差不齐,所以有的笔录若不是文法出错,就是笔调太过矫揉造作,以至于偶尔让拉马纳的语气读来像是出自于维多利亚时代的浮夸之士。编辑本书时,我将文字极差的部分作了些许修正,所以就会和已经印刷成书的版本有所出入,但是变动仅仅限于文字表达的方式,而不涉及文义。还有些章节中为了避免离题太远,我也删减了些问答的内容。全书中,「问」表示所提的问题,「答」则是拉马纳的回答。

本书谈话录所引用的原文中,有大量的普通名词字母被大写成专有名词,它们绝大多数在本书中被还原成小写,保留成大写的只剩下三个:「上师」(梵Guru)、「真我」(Self)、「本心」(Heart)。拉马纳在使用这些词语时,常常把它们当成是本识的同义词。如果遇到包含这种意思的用法时,为了避免混淆,我就保留成大写名词。

举凡在正文中未解释的梵语名词,就收集在书末的「名词解释」中。书中所引用的较为偏僻的人名、地名与经名,也会收集在其中,并附上简短的说明。(编按:前述这两部分解说皆已纳入「注释」之中)在本书中,拉马纳所使用的梵语名词偶尔会不依照传统意义,遇到此我就不跟从字典的定义,而是依他的本意来注解该名词。

图书试读

对于刚开始以「参究自我」进行修练的人,拉马纳会建议他们把注意力置于内在的「我」的感觉,而且能维持那感觉越久越好。如果注意力被别的念头所分散,只要一察觉到注意力跑掉了,就立即把它带回到「我念」的觉知上。他建议了几种辅助的方法,例如问自己:「我是谁?」或「这个我是从哪儿来的?」但最终的目标是,要持续地觉知那个自以为在负责身心一切活动的「我」。

刚开始练习把注意力集中于「我」的感觉时,它是种心念活动,是个念头或知觉的形式。当修练有所进步时,这「我」的念头就变成一种感觉到「我」的主观体验,而到了这个感觉不再和任何的念头和事物有所交涉、执取时,它就会完全消失,剩下的就是一种对本然状态的体验,当下对个体的意识都会暂时停止。初时,这个体验可能乍有乍无,但是一旦熟练,它就会越来越容易来到,也越容易留驻。

当参究自我到了这个地步,就可以毫不费劲地觉知到本然状态。其实也无从努力,因为那个要出劲的「我」已经暂时不存在。但这还算不上是证悟真我,因为那「我念」仍然时不时会冒出来做主,可是这已经是修练的最高境界了。重复累积对本然状态的体验,就能削弱乃至于摧毁那生起「我念」的习气。一旦削弱了盘踞的习气,真我的力量就能完全净除余习,「我念」今后永远不会再生起。这才是证悟真我最终的、不再退转的境地。

这种把注意力带到自己或觉知「我念」的修练,不需要用那些惯见的压抑方法去控制心智,可算是一种温和的技巧。它不是在训练专注,也不求压制心念,只是启动我们对于冒出心智那个源头的觉知。「参究自我」的方法和目的就是要安住于心智的源头处,而不去关注、不去爱好不是自己的那些,从而觉知真正是自己的那个。起初修练时最重要的是,别把注意力放在心念上,而是转移到思惟者自己。可是,一旦已经能够坚定地觉知到「我」的感觉,再努力就会有反效果。到了那个阶段,过程就在于「是」(be)而非「做」(do),这是无须费力的,不是透过努力而「是」的。

用户评价

读这本书,我常常有一种“豁然开朗”的感觉。圣者的话语,简练而有力,仿佛直击要害,瞬间瓦解了我心中那些盘根错节的疑虑。我过去总是在外在寻找答案,在成功、财富、人际关系中寻求满足感,但这种满足感总是短暂的,就像饮鸩止渴,越是渴求,越是痛苦。这本书,彻底颠覆了我对“幸福”和“成功”的理解。它让我意识到,真正的幸福,并非来自外在的获得,而是来自内在的平和;真正的成功,并非是达到某种目标,而是成为那个完整的、自由的自己。书中对于“觉知”的强调,让我开始在生活中刻意地去练习。无论是吃饭、走路,还是与人交谈,我都会尝试去全然地投入,去感受当下的每一个细节,去观察自己的念头和情绪,不去评判,也不去干涉,只是单纯地“在”。这种“活在当下”的练习,让我逐渐摆脱了对过去的悔恨和对未来的担忧,也让我更深刻地体会到生命本身的喜悦。这本书,就像一位慈爱的长者,用最温柔的语言,引导我走向内心深处那片宁静的花园,在那里,我找到了失落已久的自己。

评分读完《走向静默,如你本来:印度一代圣哲拉马纳.马哈希对话录》,内心仿佛被一股清泉洗涤,久久不能平静。这本书,与其说是一部宗教典籍,不如说是一面镜子,映照出我内心深处最原始的渴望,以及那些被现代生活洪流裹挟得面目全非的真实的自我。书中马哈希圣者朴实无华却直指核心的言语,如同一盏盏明灯,照亮了我徘徊已久的迷途。我曾以为“寻找自我”是一个宏大而遥不可及的目标,需要遁入深山老林,断绝尘缘,才能窥得一二。然而,圣者却以一种极其温和却又坚定的方式告诉我,所谓的“自我”,并非需要外求,而恰恰就在我自身之内,只是被种种杂念和执念所遮蔽。书中关于“我是谁”的探问,反复在我脑海中回响,每一次的思索,都像是在剥离一层又一层的外壳,露出那颗纯粹而宁静的内核。我开始尝试在日常生活中,在每一个呼吸、每一个动作中,去觉察那个最基本的存在感,去体会那种不被外物所干扰的内在宁静。这种内观的练习,并非要我压抑情绪或否定欲望,而是要我以一种超然的、不带评判的态度去观察它们,如同观察天上的云朵,来了又去,而天空始终是那片湛蓝。这本书,无疑是我在精神旅途上的一次重大启迪,它让我看到了另一种生活的可能性,一种更加本真、更加自由的存在状态。

评分这本书,让我对“实相”有了更深的理解。过去,我总以为“实相”是某种客观存在的、坚固不变的事物,需要通过复杂的理论和深刻的洞察才能触及。然而,《走向静默,如你本来》却以一种最直接、最本真的方式,引导我去体悟那个超越概念和语言的“实相”。马哈希圣者的话语,如同一股清流,洗刷了我心中堆积的种种执着和误解。他反复强调的“回归本源”,让我开始审视自己过往的种种追求。我曾以为,幸福来自于成就,来自于物质的富足,来自于别人的认可。然而,这本书让我看到,这些都只是暂时的、外在的幻象。真正的安宁和满足,来自于对那个永恒不变的“我”的认知。圣者关于“放下”的教导,也给了我极大的启发。他并非要我放弃一切,而是要我放下那些不属于我的执念,放下对未来的担忧,放下对过去的执着。这种“放下”,让我感受到前所未有的轻松和自由。这本书,不仅是一次阅读的体验,更是一次生命的洗礼,它让我看到了真实的自己,也让我看到了通往内心宁静的道路。

评分《走向静默,如你本来》这本书,就像是为我量身定制的一份心灵地图。我曾经在人生的十字路口徘徊,对未来感到迷茫,对自我产生了深深的怀疑。这本书中的对话,为我指明了一个清晰的方向。马哈希圣者以其超然的智慧,一次次地将我的注意力引向内在。我曾经以为,要获得内心的平静,必须要去改变外界环境,或者去压抑内心的欲望。但圣者告诉我,真正的力量,来自于对自我本质的认知。通过对“我是谁”的不断探寻,我开始意识到,我所执着和恐惧的一切,都只是心灵的投射。这种领悟,让我摆脱了许多不必要的束缚,也让我对生活有了全新的认识。书中关于“无念”的论述,并非是要我成为一个没有思想的人,而是要我不再被念头所奴役,让念头如同过眼的云烟,而我的意识,则如同永恒不变的天空。这种境界,我还在努力践行,但仅仅是有了这样的认知,就已经让我感到前所未有的轻松。这本书,让我看到了另一种活法,一种不被外物所左右,全然自在的生活方式。

评分这本书带给我的冲击,是一种前所未有的“回归”。我一直以为,自己是通过不断地学习、学习再学习,去汲取外在的知识和智慧,从而构建起自己的认知体系。然而,《走向静默,如你本来》却以一种反其道而行之的方式,引导我去审视那些习以为常的“认知”,去质疑那些被社会赋予的“身份”,去探索藏匿在“我”这个概念背后的真正主体。马哈希圣者并非直接灌输一套理论,而是通过一次次耐心的解答,一次次巧妙的点拨,让我自己去发现答案。这种“自我发现”的过程,远比任何外来的教导都更加深刻和持久。我曾为生活中的种种烦恼所困扰,焦虑、不安、对未来的迷茫,这些如同潮水般袭来,让我喘不过气。书中关于“放下”的论述,并非是简单的消极回避,而是一种积极的、具有智慧的“不执着”。它让我明白,很多痛苦并非来自事件本身,而是来自我们对事件的解读和反应。当我们不再紧紧抓住那些不属于我们的东西,当我们不再试图控制那些我们无法控制的,内心的空间就会被释放出来,平静自然会随之而来。这本书的价值,在于它提供了一种全新的视角,一种看待世界和看待自己的方式,它让我看到,真正的自由,并非是摆脱一切束缚,而是在当下,在每一个瞬间,都能与那个真实的、宁静的自我相遇。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有

![为人生带来奇蹟の魔法书: [图解] 25个灵性智慧精华 pdf epub mobi 电子书 下载](https://picttbooks.qciss.net/0010660967/main.jpg)