具体描述

诗人北岛写过一段名句:「卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭。」

其实,活在这个混乱的世界,卑鄙有时只是避免自己受伤害的一道防火墙,奸诈也只是保护自己的一种方法。

许多人在人生旅程中被骗被害,并不是他们能力不足,或是运气不济,而是他们的想法太过于善良、迂腐,让教条、规则束缚自己,不知变通、一味相信别人的结果,自然是一再被坑骗,一再遭遇失败。

想要成就一番事业,或是达成某些目的,有时候必须懂得运用一些「卑鄙」的手段;只要不犯法,有点「卑鄙」又有什么关系?

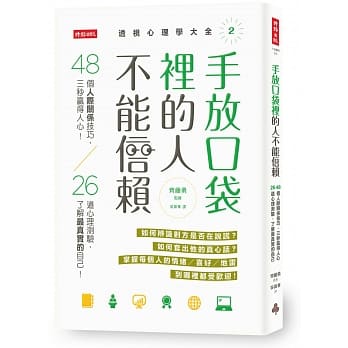

本书特色

只要不犯法,有点「卑鄙」又有什么关系?

莎士比亚曾经写道:「人假使做了卑鄙无耻的事,总免不了用加倍的卑鄙无耻来抵赖。」

确实如此,卑鄙的小人就潜伏在你身边,在变动不羁的人生中,我们无法预知什么时候会被出卖、会被坑骗,唯一能做的只是让自己「卑鄙」一点,避开各式各样的陷阱和危险。

如果你不懂得保护自己,不懂得在适当时机耍点卑鄙、耍点奸诈的话,又如何在人性丛林中全身而退呢?

马基维利在《君王论》中说:「为了察觉圈套,你必须变成狐狸;为了吓跑豺狼,你必须变成狮子。」

这是一个小人当道、贱人横行的时代,你必须像狐狸一样提防週遭的陷阱;当别人露出豺狼的狰狞面貌时,更必须像狮子一样兇勐,千万不要沦为任人宰割的「代罪羔羊」……

本书列举了古今中外杰出成功人士独特的行事谋略,在在说明了想要成就一番事业,必须懂得运用一些卑鄙的手段;只要不犯法,有点「卑鄙」又有什么关系?

著者信息

公孙龙策

历任出版社杂志社总编辑、总主笔、唱片公司企划专员、汽车公司企划经理,现为专业作家,着有《小人就是你的贵人》《坏人也可以变贵人》《别为猪头气昏头》《想出头,先学会低头》《有点奸诈不犯法全集》《有点心机不算诈全集》《有点心机不算卑鄙全集》《人性本来就很诈全集》《有点心机,比较容易出人头地》《纯洁过头,小心变猪头》《做人要纯真,做事要深沉》《有点卑鄙不犯法》……等书。

图书目录

图书序言

图书试读

用户评价

说实话,最初吸引我的是这个书名,真的太有意思了!“有点卑鄙不犯法”,这本身就充满了戏剧性,也一下子把我拉到了一个想象的空间里。我脑子里立刻浮现出各种各样的人物形象,他们可能在生活的夹缝中,用一些并不光明正大,但又刚好能规避法律制裁的方式,去追求自己的利益,或者只是为了让自己过得舒服一点。这种“擦边球”的智慧,或者说是生存哲学,在我看来是非常值得玩味的。我好奇作者是如何处理这种道德和法律界限模糊地带的,是带着批判的眼光,还是带着一种观察和理解?我希望它不是那种非黑即白、立场鲜明的叙述,而是能呈现出人性的复杂和多面。比如,一个人在极端情况下,会不会做出一些平时自己都无法想象的事情?而这些事情,又是否真的能被简单地定性为“卑鄙”?这种对人性底线的探索,一直是我比较感兴趣的。

评分我最近的心情有些低落,急需一些能够给我带来轻松和快乐的书籍。当我看到《有点卑鄙不犯法》这个书名时,忍不住笑了出来。它就像是一抹亮色,瞬间驱散了我心中的阴霾。我喜欢这种带着幽默感的书名,它预示着这本书的内容一定非常有趣,甚至可能会有一些让人忍俊不禁的桥段。我希望这本书能够带我走进一个充满想象力的世界,让我暂时忘却现实的烦恼,尽情地享受阅读的乐趣。我期待着那些聪明、机智,甚至有点小“狡黠”的角色,他们如何在生活中游刃有余,如何用自己的方式化解危机。我希望这本书能够让我开怀大笑,同时也能够给我带来一些积极的能量,让我重新振作起来。

评分这本书我真的找了很久,终于在某个周末的午后,在一家光线温暖的书店角落里把它翻了出来。封面设计很吸引人,没有那种华丽到俗套的图腾,而是用了一种沉静又带点小叛逆的色彩搭配,文字的排版也很有趣,有一种随性但又不失质感的美。我当时就觉得,这绝对是我想要的那种,能在平凡日子里给我带来一点小惊喜的书。拿到手的时候,感觉纸张也很好,不是那种薄薄的、一碰就皱的,而是有一定厚度,拿在手里沉甸甸的,很有分量。我迫不及待地把它带回了家,放在床头柜上,每天睡前都会看一眼,心里充满了期待。我喜欢这种不期而遇的感觉,像是发现了什么藏在角落里的宝藏,那种感觉非常美妙。当然,我最期待的还是它内在的内容,毕竟名字就已经足够勾起我的好奇心了。我希望它能给我带来一些不一样的思考,或者是一些能让我会心一笑的片段。

评分我最近在寻找一些能让我暂时逃离现实的书,那种可以让我沉浸其中,忘记烦恼的。当我看到这本书的标题时,就有一种强烈的预感,它或许能提供我所需要的“精神度假”。我喜欢那些不是那么正襟危坐,而是带着一点点调侃和戏谑的书籍,它们能以一种轻松的方式,触及一些深层的东西。我希望这本书的故事能够引人入胜,情节跌宕起伏,让我跟着主角一起经历各种奇妙的遭遇。我特别喜欢那种能够让我产生共鸣的角色,他们可能不是完美英雄,但他们的挣扎、他们的选择,都能够触动我内心的柔软。而且,如果这本书能够教会我一些在生活中“见招拆招”的小技巧,那简直是太棒了!当然,我更希望它能让我思考,在面对生活中的各种不公和挑战时,除了正面的硬刚,是否还有一些更“灵活”的应对方式。

评分我一直对那些能够揭示社会某些角落的书籍充满兴趣,尤其是那些能够以一种非主流、甚至可以说是“旁门左道”的视角去观察世界的作品。书名“有点卑鄙不犯法”恰恰就点燃了我内心的好奇。它让我联想到那些隐藏在光鲜亮丽背后,不为人知的规则和玩法。我猜测,这本书可能描绘了一些生活在社会边缘的人物,他们可能因为各种原因,不得不采取一些非常规的手段来生存。我希望作者能够笔触细腻,将这些人物的心理活动、他们的动机和挣扎描绘得淋漓尽致。我不想看到脸谱化的反派,而是希望看到有血有肉、有情有义,哪怕他们的行为方式不被主流所接受,但却有着自己一套完整的逻辑和生存之道。这种对人性的深度挖掘,对我来说具有很大的吸引力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有