具体描述

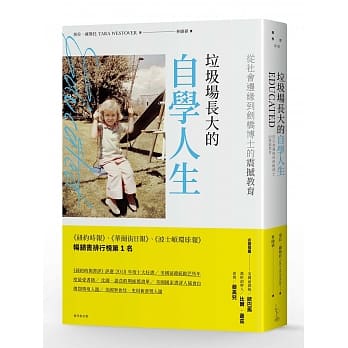

《纽约时报书评 》评选2018年度十大好书╱美国前总统欧巴马年度最爱书籍╱比尔.盖兹假期推荐书单╱美国国家书评人协会自传类奖项入围╱美国笔会珍.史坦新书奖入围

《纽约时报》、《华尔街日报》、《波士顿环球报》畅销书排行榜第一名

在剑桥博士学位显赫的学历背景之前,泰拉却有个异于常人的成长经历。十七岁才踏进人生中第一所学校,九岁才拿到出生证明,她没有任何医疗纪录,也没有任何入学纪录。在拿到出生证明前,就州政府及联邦政府的定义来说,她并不存在。当别的小孩在上学,她在父亲经营的垃圾场里回收破铜烂铁,当别的伤者上医院就医,她们家不论车祸、挫伤、脑震盪、砍伤、烧伤,再怎么严重都在家用草药医治。十七岁靠自学考过美国大学学科测验 ACT,申请进入杨百翰大学……

作者泰拉将这段难以想像、从社会边缘爬到剑桥大学的经历,写成了一本撼动人心的回忆录《垃圾场长大的自学人生》,2018年二月在美国出版后,随即高踞《纽约时报》及亚马逊网站畅销榜,她也上遍各大媒体接受专访,成为美国今年春天最有话题的一本书。许多书评家都将这本书跟2016年杰徳.凡斯的畅销回忆录《绝望者之歌》相提并论。

《垃圾场长大的自学人生》是一名有着钢铁般意志的女性翻转人生、急起直追的故事,是她原生家庭与国家机器为敌的故事,也是对于教育不足或过度的省思。因为受教育,泰拉找回了自我价值与说出自己故事的权力。

维斯托出色的回忆录体现了勇气和自立自强的精神。排行最小的老七,作者在爱达荷出身长大,她的家庭深信末日即将来临,与社会脱节,以致她甚至没有出生证明,生平第一次上学就是上大学。对她而言,上大学并非理所当然;在家时,阅读就是读圣经和摩门经,童年多半都在帮忙父母,亦即无照的产婆母亲和经营回收废铁场的偏执狂父亲。叙述成长经历、以及如何克服万难(最后拿到剑桥大学的历史学博士学位),维斯托接受挑战,与家人渐行渐远。最后的成果就是一本书,这本书见证了难以抑制的求知慾。

本书特色

在这个不断高喊「别让孩子输在起跑点上」的年代,泰拉的经历提供了一个难得的对照组。她不仅输在起跑点,甚至晚了别人十年才起跑,从没受过正规教育的她,在短短十年完成一般受过正常教育的人无法达到的学术成就。

虽然泰拉的父母没有提供她教育机会,从小灌输她「自学的能力与责任」,这让泰拉终身受用。她的自学历程也点出了过度依赖教育机构与制度的盲点。因为将自学的主导权完全交给教育机构,也等于是将自己的兴趣与学习力交由他人掌控。

本书分为三个部分,一是在垃圾场长大的童年,二建立自我阶段,三是自省与反思。

在那样远离文明的山区,不看医生、也不到医院生小孩的人不在少数,因此泰拉母亲的接生与草药生意愈做愈大,加上家里有七个孩子要顾,等到泰拉出生时,家里所谓的「自学」课程早已停摆。泰拉从小就帮忙母亲制作草药、跟着母亲接生、在垃圾场做分类,她没受过任何有系统的教育,家中仅有的几本百科全书及历史、科学书籍早已破烂过时。缺乏教育机会,再加上摩门教义对女性的约束,15岁前的泰拉认为自己的未来就跟母亲一样──会接棒成为接生婆及草药师,会早早结婚,在父亲农场的一角盖自己的房子,生一群孩子,就这样过一生。

她的世界就是父亲建构的世界。她甚至得忍受一位精神失常、有暴力倾向的哥哥对她肢体及言语霸凌,父母却视而不见。当泰拉决心不再粉饰太平,父母及兄姊们却站在哥哥那边,指责泰拉才是说谎、被文明污染心智的疯魔。

唯一逃家自学考上大学的哥哥泰勒鼓励她违背父亲的无教育原则,离家上学,「你在家里待得愈久,愈没有离开的机会。」在泰勒的薰陶下泰拉逐渐起蒙,决心苦读大学入学考ACT,白天在垃圾场捡破烂,晚上偷偷在房间苦读,终于于以28分考上杨百翰大学,她的人生从此走上一条截然不同的道路。

脱离那样的家庭,泰拉才得以脱离她从小「被定义」的一切,透过外面的世界和教育,她建立的不是学术声望,而是一个能为自己说话、有自信、能思考、具批判力的「自我」。

身为摩门教徒的泰拉坦诚,成长过程中曾对摩门教一夫多妻的历史,以及约束女性自我实践的教义感到不安,如今受过教育的她,自许为摩门女性主义者

她想要告诉女性,你的历史只有你自己能写、改写。

必读推荐

美国前总统 欧巴马

微软创办人 比尔.盖兹

虎妈 蔡美儿

各界好评

「故事精采,发人省思。人人都会喜欢,比传闻更棒。」──比尔.盖兹Bill Gates

教人屏气凝神,肝肠寸断又发人省思——在我所读的书中是前所未见。《垃圾场长大的自学人生:从社会边缘到剑桥博士的震撼教育》叙述少女如何逃出暴力和情感勒索的牢笼。本书着墨家庭之爱与家庭所带来的痛苦,描述灵魂的韧性以及教育改变人生的力量。我已经多年没读过这么棒的书,维斯托也是难得一见的天才作家。 ──《纽约时报书评》虎妈蔡美儿(Amy Chua)

这本自传精采地证明只要下定决心,能有多大的成就……泰拉的故事发人省思,是个独一无二的成长故事。──英国广播公司新闻频道

这部炽烈的自传处女作中的女孩拚命逃出有幽闭恐惧症、暴力倾向的激进摩门教家庭,追求顶尖学术生涯……她终于逃离专制、猜忌、父权的恶劣环境,上了大学、剑桥研究所,却产生身分认同危机。维斯托生动的文笔将这个被迫唯唯诺诺、以及扭曲家庭的独断专制编织而成的宏大故事写得既令人胆战心惊,又像是再寻常不过。——《出版者週刊》重点书评

这个难以置信又鼓舞人心的故事讲述教育改造一个人的力量。──英国《星期日邮报》

维斯托在爱达荷偏僻山林长大,儿时没上学、不能看医生,与外界也没有互动。但她离家去上哈佛之后,一切风云变色,她的信仰也有所改变。这本童年自传令人联想到《玻璃城堡》。 ──娜妲莉.毕奇 Oprah.com

「优美又苍劲……泰拉的文字独树一格,自成一派……虽然她的童年经历独特,书中提出的问题却是古今东西皆然:我们应该为挚爱的亲友牺牲多少?为了成长又要背叛他们多少? 」──《Vogue》

「如果〔杰德〕凡斯(《绝望者之歌》作者)的自传有海洛英等级的戏剧张力,〔泰拉〕维斯托的就等同可以麻醉大象的卡芬泰尼。维斯托透过她的第一人称叙述,逐渐揭露成长背景之极端,这种叙事方法也更引人入胜、痛彻心扉……」──《纽约时报书评》

「最后一次和家人痛苦决裂,读者才会明白这些掏心掏肺的内容有多勇敢。揭露事实一定会留下伤口,但是读者会深信这些代价都值得。最后,维斯托不只成功克服不寻常的家庭背景,现状也与他人无异,可以引起众人的共鸣。她只是另一个离乡背井追求高等教育的年轻人,回头检视意识形态迥异的原生家庭,最后决定不再回头。」──亚历.克麦吉利斯《纽约时报》

维斯托出色的自传体现了勇气和自立自强的精神。排行最小的老七,作者在爱达荷出身长大,她的家庭深信末日即将来临,与社会脱节,以致她甚至没有出生证明,生平第一次上学就是上大学。对她而言,上大学并非理所当然;在家时,阅读就是读圣经和摩门经,童年多半都在帮忙父母,亦即无照的产婆母亲和经营回收废铁场的偏执狂父亲。叙述成长经历、以及如何克服万难(最后拿到剑桥大学的历史学博士学位),维斯托接受挑战,与家人渐行渐远。最后的成果就是一本书,这本书见证了难以抑制的求知慾。──《纽约时报》

「维斯托犀利又诚实地点出孝亲之难,也写出智识人生的魅力所在。」──《纽约客》

「维斯托毫不避讳地详实检视她的童年,更令人惊讶的是,她怀抱着好奇心与爱,甚至对那些令她失望、冤枉她的人也不例外。」──撰稿人亚丽珊卓.史瓦兹《纽约客》

「维斯托的独特自传描述心智如何成形……她以简洁的散文回忆当初塑造她之所以为她的童年。然而她也渐渐察觉童年对她的伤害。她的无知令她困惑、也激发她向上,她不屈不挠地自学,参加美国大学入学测验ACT,十七岁申请进入杨百翰大学就读,最后还在剑桥大学取得历史博士学位。 」──教育专家安.赫伯特《大西洋月刊》

「泰拉.维斯托活生生见证有些人就是全力以赴,永远一丝不苟,不屈不挠。她的新书《垃圾场长大的自学人生》令人心碎又感人,内容描述跨越家庭、环境限制,争取更美好的人生,这是多年来难得一见的自传……四颗星,满级分!」──《今日美国报》

「维斯托小姐借由《垃圾场长大的自学人生:从社会边缘到剑桥博士的震撼教育》这本引人入胜的自传,带领读者深入外界无法窥见的世界……故事精采,以流畅的散文叙述每件不可思议的经历。她在如此艰困的环境中成长,还能有今日的成就实在令人刮目相看,即使平凡家庭长大的读者亦能同感身受。书中着墨的最主要拉锯,就是她想忠于自我,又想维系亲情。她的成长背景奇特,内心的挣扎则非。」──《经济学人》

「格外发人省思……这本自传绝对不只叙述未受正规教育的女子如何取得大学学位,而是描写一个必须学习如何汲取智识的女人。」──《哈佛绯红报》

「本书叙述的改变是如此勇敢、全面,简直难以形容……本书细致、观察入微地探讨,即使在最平凡的家庭结构中,各种功能失调都有可能被正当化,本书也探索这些高压管制可能造成的伤害。」──《金融时报》

「无论叙述愤怒、火爆场面,回忆山林风景或进行痛苦的自我剖析,维斯托的写作都充满不凡的智慧与气度。本书是我近年来读过最不可思议又耐人寻味的人生经历。」──《每日新闻》

这本难以置信的作品叙述匮乏、困惑、求生和成功。──《柯克斯书评》

这个震撼人心的故事最能讲述教育让人改头换面的潜力。──《书商》杂志卡洛琳.桑德森

泰拉.维斯托行云流水的自传让人窥见我们国家常遭人忽视的角落。她这个震撼人心的故事──如何在这个世界找到安身立命之地,又能保有深爱的家人——值得广为传颂。我的母亲一定会为泰拉加油打气。──《绝望者之歌:一个美国白人家族的悲剧与重生》作者杰德‧凡斯

一部炽烈的自传处女作……维斯托生动的文笔将这个被迫唯唯诺诺、以及扭曲一个家庭的独断专制编织而成的宏大故事写得既令人胆战心惊,又像是再寻常不过。——《出版者週刊》

维斯托在爱达荷州山区长大,深信末日将来的父母不让子女上学、不信任医疗体制,然而作者渴望受教育,透过自学上了杨百翰大学,最后还拿到剑桥大学的博士学位。这是出版商年度重点书。──《图书馆学刊》

这个故事讲述一名年轻女子如何不屈不挠地对抗赤贫、专制的宗教信仰、暴力和亲人的背叛。这个美丽的故事记载她如何理解世界的浩瀚无边,并努力找到安身立命之处。──英国《星期日泰晤士报》

「优美又苍劲……尽管情节惨绝人寰,维斯托的作品并非集惨事之自传。诚然,那些经历艰辛困苦,堪可比拟珍妮.华特的《玻璃城堡》或托拜厄斯.沃尔夫的《男孩的生活》。但本书行文流畅雅致,叙述一名女孩离开美国转往欧洲之后如何找到自我,因此风格更接近《慾望之翼》作者亨利.詹姆斯而非《绝境之战》作者詹姆斯.弗雷。」 ──《Vogue》

这本令人惊叹连连的作品叙述不凡的心灵如何克服更不寻常的难关,找到自由。──英国《卫报》专栏作家与《The Reluctant Bride: One Woman's Journey》作者露西‧孟甘

泰拉.维斯托在爱达荷偏僻山区的基本教义派摩门教家庭长大,没有医疗照护、未受教育,前途无望。但维斯托希望人生不仅止于此,最后更上了哈佛和剑桥。这部自传讲述她如何努力改头换面,文笔动人,应该也会吸引喜欢雪儿.史翠德《那时候,我只剩下勇敢》的读者。──英国《Red》女性杂志文学编辑莎拉‧曼宁

《垃圾场长大的自学人生》勇敢地叙述亲情、残忍行径、血缘的韧性和想像力的力量,书中这名年轻女子的智慧、自觉和勇气在每页闪闪发光。有些段落栩栩如生地令人难受,在读者的记忆中留下挥之不去的阴霾,维斯托不耽溺在痛苦中,也不苛刻批判,即使在最幽暗之处,字里行间还是充满同理心和从容气度。无论作品或作者,在各方面的表现都可圈可点。──《Melmoth》作者莎拉‧佩里

《垃圾场长大的自学人生》是一记直拳,是闷烧的怒火,是无情的控诉,也是一封情书。泰拉.维斯托引领我们看到她如何在壮丽的美国西部山区成长,并且用清晰、温婉的散文让我们读者感同身受,体会她如何在宗教狂热家庭的童年。我们全然沉浸在她的故事里,即使她深入描述家庭的阴暗面。我鲜少看到一本书令我如此不自在,如此愤怒,又看得如此着迷。我喜欢这本书,喜欢这名女子。──《瑜伽人生:身体告诉我的生命实相》作者克莱儿.戴德勒

如同《玻璃城堡》,《垃圾场长大的自学人生:从社会边缘到剑桥博士的震撼教育》是睿智又深刻地省思逃出原生家庭的桎梏。我要向泰拉.维斯托致敬,不只因为她字字珠玑,也敬佩她能从如此艰苦、惊险的童年中找到正面意义。这就是最优秀的自传。──《当时应该说出口的话》作者凯莉.柯利根

这本了不起的自传——在我拜读过的书籍中是数一数二的精采──就是我眼中的奇蹟。这本书令我不寒而慄、大声唿喊、害怕地遮住眼睛、愤怒地发抖、得意洋洋,也令我感激自己受教育过程中的重重试验。泰拉的故事可以与现代经典自传并列,例如《那时候,我只剩下勇敢》和《玻璃城堡》。它就是这么特别。──《我发疯的那段日子》作者苏珊娜.卡哈兰

著者信息

泰拉.维斯托 (Tara Westover)

1986年出生于爱达荷州。2008年毕业于美国犹他州盐湖城的摩门教知名大学杨百翰大学,是该校建校以来第三位获得「盖兹剑桥奖学金」的学生;2009年,她在剑桥大学三一学院拿到硕士;2010年成为哈佛大学的访问学人;后来返回剑桥,在2014年拿到英国剑桥大学历史博士学位。本书是她的第一部作品。

tarawestover.com

Facebook.com/WestoverTara

Twitter: @WestoverTara

译者简介

林师祺

政大英文系毕。曾任报社编译、记者。跨入译界以来,穿梭不同时空,体验各色人生,乐此不疲,因而转任专职译者。

译有《男孩里的小宇宙》、《失物招领》、《后窗的女人》、《恶邻》、《萝西效应》、《16岁的最后心愿》、《如果我留下》、《恋爱挑战书》及《莎士比亚三姐妹》等。

图书目录

前言 11

第一部 PART ONE

1. 择善 16

2. 产婆 27

3. 米色鞋子 38

4. 阿帕契女人 46

5. 老实苦干的脏污 55

6. 盾牌、坚垒 69

7. 耶和华必预备 83

8. 小小娼妓 92

9. 在他的世代是个完人 100

10. 上帝的羽翼 109

11. 直觉 115

12. 鱼眼睛 122

13. 闭口不言 131

14. 我的双脚已不在地面 143

15. 不再是孩子 154

16. 不忠的人,反骨的神 165

第二部 PART TWO

17. 守安息日为圣 176

18. 鲜血与羽翼 184

19. 起初 192

20. 父执辈的叙述 199

21. 美黄岑 207

22. 低语的、吶喊的 212

23. 我来自爱达荷州 224

24. 迷途的骑士 234

25. 硫磺的杰作 243

26. 等待水动 250

27. 如果我是女人 255

28. 卖花女 262

29. 毕业典礼 273

第三部 PART THREE

30. 上帝的全能圣手 286

31. 先是悲剧,后来变成闹剧 297

32. 阔屋里的泼妇 307

33. 物理的巫术 312

34. 事物的实底 318

35. 太阳之西 325

36. 两双挥动的胳膊 332

37. 救赎的赌注 342

38. 家人 351

39. 「公主」 357

40. 受过教育 365

感谢辞 368

媒体╱名人推荐 370

图书序言

这本书不是摩门教的故事,也不讲述任何宗教信仰。书里提到各式各样的人,有些是信徒,有些不是;有些很善良,有些不善良。作者不认为两者之间有任何正相关或负相关。

以下根据字母顺序列出书中化名:艾伦、奥黛莉、班哲明、爱蜜莉、艾琳、费儿、金恩、茱蒂、彼得、罗柏、罗苹、莎蒂、珊侬、翔恩、苏珊、凡妮莎。

前言

我站在谷仓旁边的废弃红色火车厢上。风吹得头发遮住我的脸庞,寒意灌进上衣领口。山边这里的风势很强,彷彿山岳本身会唿气。底下的河谷一片祥和静谧。此时此刻,我们的牧场舞动着:在气流转变之间,沉重的松树缓缓摇摆,山艾树和蓟草颤巍巍地倒向地面。我背后的山坡和缓地往上延伸,渐渐交织到整片山脉中。只要抬头,就能看到印地安公主的黝黑轮廓。

丘陵上遍布野麦。如果松树和山艾树表演的是单人舞,麦田就是芭蕾舞团,强风吹过金色麦穗时,麦秆的动作如出一辙,好比千百万个芭蕾舞孃逐一弯腰。风在麦浪上吹出的凹痕只持续一会儿,如果风有清晰可见的形体,大概就是如此这般。

我转向山坡上的家,看到不一样的动静,几个高大的影子僵硬地逆风前进,那是起床的哥哥们出门探测天气。我想像母亲站在炉子前,忙着做麦麸煎饼。我想像父亲驼背站在后门边,绑好工作靴的鞋带,将长满茧的双手套进焊接手套。山脚有部校车开过,却没停车。

这时我只有七岁,但我知道我们家之所以和别人不同,就是因为这一点,其他理由都不足以相提并论,那就是我们没上学。

爸爸担心政府会逼我们上学,结果不然,因为政府根本不知道我们的存在。爸妈的七个孩子中有四个都没有出生证明,也没有就医纪录,因为我们在家出生,从没看过医生或护士。学校没有我们的纪录,因为我们从没进过教室。九岁时,我会拿到补发出生证,但是就爱达荷州与联邦政府而言,目前我并不存在。

世界上当然有我这个人,我从小就准备迎接「大灾难的日子」,等着太阳黯淡不明,等着月亮渗出血光。每年夏天,我腌水蜜桃,冬天就盘点补给品。一旦末日来临,我们一家仍旧平安无事。

我按着山岳的节奏学习,这些节奏中的改变向来不重要,只是周而复始。同一个太阳每天早上都升起,掠过溪谷,落在山顶后方。冬天落下的冰雪总在春季融化。我们的生活就是一个周期,日复一日,春去秋来。这些不间断的改变循环往复,绕完一整圈之后又回到原点,什么也没变。我深信我们一家是天行健,所以也会生生不息。然而永存不朽的只有山岳。

父亲对我们说过山顶的故事。这座山峰壁立千仞,高耸参天。整片山脉千岩万壑,许多山岭壮丽陡峭不在话下,但巴克峰犹如鬼斧神工之作。山脚约莫一哩宽,蓊郁山岳拔地而起,彷彿对称无瑕的尖塔。远观山壁就能看到仿若女子的身形,双腿是壮阔的沟壑,北峰的松柏是她的秀发。女子英姿飒飒,一脚豪迈地往前叉,犹如迈开大步。

父亲称她「印地安公主」,每年开始融雪时,她就会现身,望着南方的野牛回到山谷。他说游牧的印地安人看到她出现,就知道寒冬结束,春天降临,他们可以回家了。

父亲的故事都和我们的山岳、溪谷,或爱达荷州居处附近的方寸之地有关。倘若我离开这座山,倘若我跨海前往其他洲陆,置身陌生国度,倘若我再也看不到公主,到时我该怎么办,他却只字未提。届时哪个蛛丝马迹可以提醒我返乡,他从未告诉我。

图书试读

我最深刻的记忆不是回忆,而是我的想像,只是我后来当它真实发生过。之所以有那个记忆是父亲鉅细靡遗讲述一个故事,当时即将进入六岁的我,和哥哥姊姊各自建构出栩栩如生的画面,其中掺杂着枪声、叫喊。我的版本有蟋蟀声,因为我们一家挤在关了灯的厨房,躲避屋外众多联邦探员,那时传来蟋蟀声。有个女人伸手取水,背后还映着月光。枪声的回音彷彿皮鞭落地,她也应声倒下。记忆中,倒下的永远是母亲,怀里还抱着一个宝宝。

宝宝的出现一点也不合理,因为我是她七个子女中的老么。但我说过,这件事情从未发生。

父亲叙述这个故事的一年后,某天晚上,我们坐在一起听他读关于以马内利的预言,也就是《以赛亚书》。他坐在芥末色沙发上,腿上摊着一本巨大的《圣经》。母亲坐在他身边,我们小孩席地坐在粗糙的棕色地毯上。

「他必吃奶油与蜂蜜,」爸爸的声音低沉、单调,因为拖了一整天废铁,已经疲累不堪。「因为他已经晓得弃恶择善。

他停下来,气氛凝重。我们都安静坐着。

父亲不高,却能震慑全场。他有领袖风范,具备智者的庄严威仪。双手厚实、强韧,因为一生都辛苦工作,此时这双手牢牢地握着《圣经》。

他又大声唸出这段,接着唸了第三次、第四次。每唸一次,语调越高亢。这时疲倦到肿胀的眼睛睁得又大、又警醒。他说,这段隐含神的启示,他要请教主。

隔天早晨,爸清空冰箱里的牛奶、优格、起司,晚上回家时,卡车载了五十加仑的蜂蜜。

「以赛亚没说奶油或蜂蜜,哪个好哪个不好,」哥哥们把白色桶子搬到地下室时,爸爸咧嘴笑。「不过只要你问了,主就会告诉你!」

爸唸这节给奶奶听时,她当面讥笑他。「我皮包里还有些铜板,」她说:「你拿去吧,因为你的常识就只值这几毛。」

奶奶面容消瘦、有稜有角,细瘦的脖子和手指总是戴着成堆的印地安假珠宝,又是银饰又是绿松石。因为她住在山脚高速公路附近,我们管她叫「山下的祖母」。这是为了区别外婆,也就是「镇上的外祖母」,因为她住在十五哩外的南边,郡里唯一的小镇,那里有一个红绿灯和一间杂货店。

用户评价

这本书的名字就足够引人注目了——《垃圾场长大的自学人生:从社会边缘到剑桥博士的震撼教育》。光是这个名字,就已经在我的脑海里勾勒出了一幅跌宕起伏的人生画卷。我脑海中浮现的是一个在极其艰苦的环境中,凭借着一股不屈的意志,硬生生闯出一条光明道路的生命。想象一下,那是什么样的场景?是堆积如山的废弃物,是尘土飞扬的空气,是人们对“垃圾”二字刻板的印象。而主人公,却能在这样的环境中,寻找到知识的碎片,点燃求知的火苗。这本身就是一种奇迹。我迫不及待地想知道,他是如何做到这一切的?在那个物质极度匮乏、精神世界也可能贫瘠的环境里,他从哪里获得了学习的动力?是内心的渴望?是某个偶然的机会?还是某个改变他人生的瞬间?我想象着他可能经历的日日夜夜,白天可能要为了生存而奔波,夜晚则在微弱的灯光下,与书本为伴。这种对比,本身就充满了戏剧性。而且,从“社会边缘”到“剑桥博士”,这中间的跨度何止是物理空间的距离,更是认知、视野、生活方式的巨大飞跃。我很好奇,这个“震撼教育”究竟是指什么?是学校里获得的知识?还是人生本身给予的磨砺?我期待书中能详细地描绘出他如何克服重重困难,如何在这个充满偏见和歧视的社会中,一步步证明自己的价值。这本书的名字,已经成功地勾起了我强烈的好奇心,让我对主人公的经历充满了敬意和期待。

评分这本书的封面,或者说它的标题,就如同一个引人入胜的故事的开篇。我立刻被“垃圾场长大的”这个词组所吸引,它瞬间勾勒出了一幅饱含艰辛与绝望的画面。想象一下,一个人在那样一个被世人遗弃、充斥着污秽与腐朽的环境中长大,这本身就足以让人心生怜悯。然而,更令人惊叹的是,他并没有被环境所吞噬,反而选择了“自学人生”,这是一种多么强大的生命力!我脑海中开始构建一个画面:也许他是在垃圾堆里寻找着被遗弃的旧书,也许是在破旧的收音机里捕捉着微弱的知识讯息。他的学习之路,一定充满了荆棘,没有老师的指引,没有系统的教材,一切都只能靠自己去摸索、去发现。我非常好奇,他是如何保持如此强大的学习动力?是什么样的信念支撑着他?是内心的不甘?是对知识的纯粹热爱?还是对改变命运的执着追求?而从“社会边缘”到“剑桥博士”,这其中的跨度,何止是地理上的距离,更是身份、认知、以及生活方式的巨大飞跃。这中间必然经历无数次的挑战、质疑、甚至是失败。我迫切地想知道,他是如何克服那些难以想象的困难,如何在这个充满阶级固化和偏见的社会中,一步步证明自己的价值。这本书的名字,已经成功地激起了我内心深处的好奇心,我期待它能够带给我一场关于生命韧性与不屈精神的深刻洗礼。

评分这本书的标题,如同一记重锤,狠狠地敲击在我的心头。它所描绘的场景,是如此的极端,以至于让人难以置信,却又充满了一种原始的震撼力。我脑海中立刻浮现出“垃圾场”这个意象,它不仅仅是一个堆积废弃物的地方,更是一种象征,象征着被社会遗弃、被主流价值所忽略的角落。而在这个角落里,竟然孕育出了一个“自学人生”,这本身就是一种对常规认知的颠覆。我忍不住去想象,主人公是如何在这样的环境中生存下来的?他每天看到的、闻到的、感受到的,一定是常人难以忍受的。然而,正是在这样的逆境中,他却能够燃起求知的火焰,这是一种多么强大的生命力!我好奇地想知道,他最初是如何接触到知识的?是一本偶然翻到的旧书?是一个偶尔听到的讲解?还是内心深处无法遏制的对未知世界的好奇?他的“自学”之路,一定充满了曲折和艰辛,没有系统的指导,没有优越的条件,一切都要靠自己摸索。这种独自前行的勇气和毅力,本身就令人肃然起敬。而从“社会边缘”到“剑桥博士”,这不仅仅是一段跨越地理距离的旅程,更是一次身份和认知的彻底飞跃。这中间有多少不为人知的汗水和泪水,有多少次的跌倒和爬起,我迫切地想在书中找到答案。这本书的名字,已经足够勾起了我极大的阅读兴趣,我期待它能带来一场关于生命韧性和潜能的深刻洗礼。

评分这本书的标题——《垃圾场长大的自学人生:从社会边缘到剑桥博士的震撼教育》——无疑是充满力量和故事性的。它直接点出了主人公极其特殊的成长背景,以及他所走的非凡道路。当我看到“垃圾场长大的”这几个字时,我脑海中立刻浮现出一种贫困、被遗弃、甚至可以说是绝望的画面。那是一个被社会忽视的角落,一个充满了艰辛和挑战的地方。然而,主人公并没有被这样的环境所定义,反而选择了“自学人生”,这本身就是一种对命运的抗争。我迫切地想知道,他是如何在那样一个环境中,找到求知的火种?他的学习过程是怎样的?是靠捡拾被丢弃的书籍,还是通过某种难以想象的途径?我猜测,他的学习之路一定充满了荆棘,没有老师的指导,没有系统的教材,一切都要靠自己去摸索、去坚持。这种独立自主的学习精神,本身就令人赞叹。而“从社会边缘到剑桥博士”,这中间的跨度,何止是学术上的成就,更是身份、认知、以及人生视野的巨大飞跃。这不仅仅是一段学业上的成功,更是一次对社会固有偏见的有力回击。我非常期待书中能够详细地描绘出主人公是如何克服重重困难,如何在这个充满不公平的社会中,一步步实现自我价值的。这本书的名字,已经成功地激起了我强烈的阅读兴趣,我期待它能带来一场关于勇气、关于毅力、关于梦想的深刻启迪。

评分阅读这本书之前,我完全无法想象一个人的成长轨迹能够如此惊心动魄。当看到“垃圾场长大的”这个前缀时,我的第一反应是难以置信,紧接着便是强烈的同情与好奇。这个词语本身就带着一种沉重的色彩,它暗示着贫困、被遗弃、甚至可以说是绝望。而在这个基础之上,竟然还能迸发出“自学人生”的顽强生命力,这简直是在荒漠中开出了一朵鲜艳的花。我脑海中浮现出各种可能的画面:或许他从小就对周围的世界充满了疑问,但他所处的环境并没有提供任何解答的可能性。他可能目睹了太多令人心酸的景象,也承受了太多不公平的对待。然而,正是这些经历,反而激发了他内心深处对改变命运的渴望。这种渴望,如同熊熊燃烧的烈火,驱使着他去寻找任何可以获取知识的途径。我猜想,他的“自学”并非易事,可能没有老师的指导,没有系统的教材,甚至连一本像样的书都很难找到。他也许是在垃圾堆里翻找被丢弃的书籍,也许是依靠着从电视、收音机里听到的零星信息。这种摸索和积累,无疑是极其艰辛的。而“从社会边缘到剑桥博士”,这不仅仅是一次学业上的成功,更是一次身份的彻底颠覆。这意味着他不仅要跨越知识的鸿沟,还要克服心理上的障碍,对抗社会固有的偏见。我非常期待书中能深入剖析他在这个过程中所经历的心理斗争,他如何建立自信,如何应对他人的质疑和轻视。这本《垃圾场长大的自学人生》所承诺的“震撼教育”,我想,不仅仅是知识层面的,更是关于人性、关于毅力、关于梦想的深刻启迪。

评分《垃圾场长大的自学人生:从社会边缘到剑桥博士的震撼教育》——仅仅是这个书名,就足以让我的思绪万千。它所勾勒的场景,是如此的极端,以至于充满了戏剧性的张力。“垃圾场长大的”,这是一个多么沉重的起点,它意味着贫困、边缘、甚至是某种程度上的绝望。我想象着,那是一个被遗弃的角落,是社会底层最真实的写照。然而,故事并没有止步于此,反而转向了“自学人生”,这是一种多么顽强的生命力!在那样一个环境里,他如何能够接触到知识?又是什么样的内在驱动力,让他能够坚持不懈地去学习?我脑海中描绘出各种画面:他可能在垃圾堆里翻找被丢弃的书籍,他在微弱的光线下苦苦钻研,他可能经历了无数次的失败和挫折,但他从未放弃。而“从社会边缘到剑桥博士”,这中间的跨度,简直是天壤之别。它不仅仅是一次教育经历的提升,更是身份、认知、以及人生视野的彻底颠覆。我迫切地想知道,主人公是如何克服重重困难,如何在这个充满偏见和壁垒的社会中,一步步证明自己的价值。他所经历的“震撼教育”,我想,绝不仅仅是知识的灌输,更是人生本身的磨砺,是对人性、对毅力、对梦想的深刻诠释。这本书的名字,已经成功地吊起了我的胃口,我期待它能带来一场关于生命奇迹的深刻感悟。

评分初次看到《垃圾场长大的自学人生:从社会边缘到剑桥博士的震撼教育》这个书名,我便被一种强烈的命运跌宕感所吸引。这个书名仿佛一部史诗的序章,预示着一段充满挑战与辉煌的人生旅程。“垃圾场长大的”这几个字,直接将我带入了一个极端贫困、被社会遗忘的角落,那是一个物质匮乏、精神可能也同样贫瘠的环境。我脑海中开始描绘出那个画面:堆积如山的废弃物,尘土飞扬的世界,以及生活在那里的人们。然而,正是在这样的背景下,主人公选择了“自学人生”,这是一种怎样的逆天而行?我无法想象,他最初是如何点燃求知的火花?是在垃圾堆里偶然发现了一本被丢弃的书籍?还是通过某种意想不到的途径接触到了知识的海洋?他的学习之路,一定充满了艰辛与孤独,没有外界的帮助,一切都只能靠自己去摸索,去争取。我非常好奇,他如何在这种极其不利的条件下,保持对知识的持续热情?是什么样的信念,支撑着他不断前进?而“从社会边缘到剑桥博士”,这之间的距离,何止是地理上的遥远,更是社会阶层、认知水平、以及人生视野的巨大飞跃。这无疑是一段充满了血泪与汗水的奋斗史。我迫切地想知道,主人公在面对社会偏见、资源匮乏、以及自身局限性时,是如何一步步突破的。这本书的标题,已经成功激起了我内心深处的好奇心,我期待它能为我带来一场关于生命韧性、关于不屈意志、以及关于知识改变命运的深刻启迪。

评分当我看到《垃圾场长大的自学人生:从社会边缘到剑桥博士的震撼教育》这个书名的时候,我的脑海中立刻被一种强烈的画面感所占据。那个“垃圾场”,在我看来,不仅仅是一个物理空间,更是一种象征,象征着被社会抛弃、被边缘化、被认为毫无价值的群体和环境。而一个人,竟然能够从这样的起点开始,走上“自学人生”的道路,这本身就是一种挑战现有认知的奇迹。我想象着,那个“垃圾场”的孩子,可能每天都要面对着恶劣的环境、匮乏的资源,甚至可能是来自他人的歧视和嘲笑。然而,是什么力量,让他能够在这样的绝境中,依然保持对知识的渴望?是内心深处对美好生活的向往?是偶然间接触到的某个启迪?还是某种天赋的火花?我特别好奇他的“自学”过程,那一定是一条荆棘遍布的道路。他可能要靠捡拾被丢弃的书籍,可能要靠收听收音机里的节目,甚至可能要靠观察和模仿。每一步的进步,都凝聚着难以想象的努力和坚持。而“从社会边缘到剑桥博士”,这其中的跨度,不仅仅是教育层次的提升,更是社会地位、生活方式、甚至思维模式的巨大转变。我期待书中能够详细描绘出主人公如何一步步打破“社会边缘”的桎梏,如何在这个充满挑战的世界里,用自己的智慧和汗水,为自己赢得一席之地。这本书的标题,已经预示着一段非凡的人生故事,我期待它能带来一场关于勇气、关于坚持、关于梦想的深刻启迪。

评分当我在书店的货架上看到《垃圾场长大的自学人生:从社会边缘到剑桥博士的震撼教育》这本书时,我的目光被这个充满戏剧性冲突的书名牢牢吸引住了。这个书名本身就充满了故事性,它勾勒出一个从最底层、最边缘化的地方,通过自身的努力,最终实现人生巨大跨越的非凡历程。“垃圾场长大的”这几个字,一下子就把我带入了一个充满艰辛、贫困、甚至可以说是绝望的生存环境。我开始想象,主人公的童年是怎样的?他在那里看到了什么?经历了什么?而更令人好奇的是,在如此不利的条件下,他竟然选择了“自学人生”,这需要何等强大的意志力和求知欲!我无法想象,在那个可能连温饱都难以解决的环境里,他是如何找到学习的资源和动力。是偶然间发现的几本书?是某个老师的无意间的点拨?还是内心深处无法抑制的好奇心和对知识的渴望?我猜测,他的学习过程一定异常艰辛,每一点进步都可能伴随着巨大的付出和牺牲。而“从社会边缘到剑桥博士”,这不仅仅是学术上的成就,更是身份的彻底转变,是对社会固有标签的有力反击。我期待书中能够详细地描绘出主人公在实现这一跨越的过程中,所经历的心理斗争、所遇到的困难、以及他是如何一步步克服这些挑战的。这本书的名字,已经在我心中种下了强烈的期待,我相信它将是一段关于勇气、关于毅力、关于梦想的励志传奇。

评分当我第一次看到《垃圾场长大的自学人生:从社会边缘到剑桥博士的震撼教育》这本书的名字时,我脑海中立刻被一种强烈的对比感所冲击。一边是“垃圾场长大的”,充满了艰辛、贫困、被遗弃的意象;另一边却是“剑桥博士”,代表着顶尖的学识、荣耀和成功的彼岸。这两者之间的巨大鸿沟,本身就构成了一个极具吸引力的故事内核。“垃圾场”对我来说,不仅仅是一个物理空间,更是一种社会象征,代表着被社会边缘化、被主流价值所忽视的群体和环境。我想象着,主人公在那样一个充满挑战和艰难的环境中成长,他所经历的,一定是常人难以想象的。而他选择“自学人生”,更是让我肃然起敬。我好奇地想知道,他最初是如何萌生学习的念头的?是在偶然的机会中接触到书籍,还是内心深处对知识的渴望驱使着他?他的学习过程,一定充满了坎坷,没有系统的指导,没有优越的条件,一切都要靠自己去摸索,去创造。这种坚持和毅力,本身就足以让人动容。而“从社会边缘到剑桥博士”,这其中的跨越,绝不仅仅是学业上的成就,更是身份、认知、以及生活方式的彻底改变。我期待书中能够详细描绘出主人公如何一步步打破“社会边缘”的枷锁,如何在这个充满竞争和挑战的世界里,用自己的智慧和汗水,为自己赢得一片天地。这本书的标题,已经在我心中种下了强烈的好奇,我期待它能带来一场关于勇气、关于坚持、关于梦想的震撼人心的故事。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有