具体描述

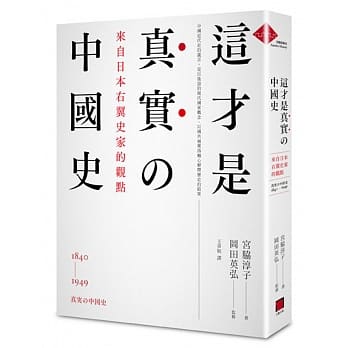

一部国、高中历史老师绝不会这样讲的中国近代史

一部让大一统左派历史学者感到愤怒的中国近代史

处在历史夹缝里的台湾人,棒喝必读。

从1840年鸦片战争,到1949年中共建政──

中国近代史的谎言,

是以后设的现代国家概念、以国共两党为轴心解释历史的结果。

国民党不会告诉你,共产党更是要掩藏,

听听和中国近代史纠缠在一起的日本人如何讲?

◎中国近代史的开端不是鸦片战争,而是日清战争(甲午战争)!受鸦片战争冲击的与其说是中国(清国),不如说是日本。

◎日清战争只是日本的国民兵和清国李鸿章的私兵在打仗,所以必然失败。

◎在中国近代史上,袁世凯不是卖国贼,比孙文更重要!孙文的辛亥革命实际上并不伟大。

◎二十一条不是卖国条约?因为中国是个主权一旦转换,就废弃以前条约的国家,所以日本只能提出续约。中国的废条约是缺乏国际契约精神的行为,日本则是不断修订不平等条约,直到平等。

◎五四运动被中共宣扬为伟大的爱国运动,实际上它不是重要的历史转折点,是共产国际所策划、并利用二十一条而制造的阴谋!

◎应该说「正是托日本的福,中国才能有现在的东北」。如果日本不「侵略」满洲,今日的东北应该是被俄罗斯统治的土地!

◎或许将来会有人说,毛泽东的长征是杀害对手之旅,而所谓中华苏维埃政府是徒有其名的黑社会根据地。

◎中国近代史以国共两党为叙述的核心和主轴不符合真实历史,军阀被忽略和丑化是错误的。中华民国也只是勉强称其为国家而已。

本书是日本右翼历史学者眼中所见的中国近代史(1840-1949)。它不是面向专业读者的学术着作,而是面向一般读者,提供一种完全不同于中华世界认知里的中国近代史,距离国、高中历史课本里的「历史」更是天地之别!作者认为,这才是真实的中国史。

我们相信,有的读者会恍然大悟、醍醐灌顶;有的则觉得自己被深深伤害,完全不能认同。有的会站在政党或国家立场痛加批评,说作者见解荒谬,甚至想要骂人;有的则会见猎心喜。作者并不掩藏自己所持的右翼观点,在前言中就已经明白说出。并且认为,那些对中国近代史有明显违和感的读者,读后就会明白作者说的是什么。

中国历史一直被书写者所把持,更有被胜利者改写的强大传统,中国近代史尤其如此。所以,中国近代史的诞生,与其说是历史学者研究的成果,不如说是被中国政党政治形塑的结果。

比如,中国近代史诞生于鸦片战争,这一观点读者耳熟能详。但中国(清国)真的是因为鸦片战争而近代化了吗?作者否定,而是指出:必须说在当时的清国看来,鸦片战争只是一场发生在遥远南方的地域战争,结束几十年都没撼动清国体制,直至日清战争(1895年)才真正震惊朝野,从而使清国开始全面近代化,所效法的正是打败它的日本。也就是说,清的近代化是日清战争使然。

「鸦片战争被视为中国近代史开端」的见解,是在1920年代形成,并由毛泽东在1937年明确提出。也就说,它是八十年后才诞生的、国共两党的意识形态所形塑的史观。

再比如被视为卖国条约的二十一条。二十一条签署于1915年(实际上签署了十四条),但却是在1919年五四运动期间才引发声势浩大的反日运动。为什么?作者从现代国民国家的角度思考,指出中国是个「主权一旦转换,就废弃以前条约的国家」,也就是说,1912年中华民国成立,就废弃之前清国政府签署的条约。而二十一条的本质,是日本要和新政府(袁世凯)续约,确保日本已经在「中国」的投资权益。

中国的这种废约逻辑,源于中国还不是以「现代国民国家」的概念行事,推崇革命或暴力的解决方式。相较之下,日本则是不断修订和英美等国签署的不平等条约,逐渐让它变得合理平等。

补充一点,1946年美国和中华民国政府签署中美通商航海条约,美国的逻辑是用此约延续1844年中美望厦条约以来的美中签署的八个条约之内容,以维护美国在华商业利益。但这个条约却被中共认为是新的二十一条,是中国近代史上最后一个不平等条约。两个「二十一条」之对比,就可以看见中国人理解历史的前现代逻辑。

因为近代史被政治形塑,我们才会看到:国民党版本的近代史以1912年为轴心去论述,从那一刻起,就以中华民国=「国民国家」的角度书写。中共则以1921年自己建党那一刻为轴心论述,似乎整个中国近代史,没这两党就无法运行,就是一片空白。

但这完全不符合史实。国民党一直到1928年才勉强具有全国性的力量,还必须得到奉系张学良的支持。中共则一直处于黑社会据点的状态,直到1945年抗日结束、得到日本所建设的满洲之力量,才有能力和国民党角逐天下。满清解体到日本侵华这二十年间,北洋军阀(北京政府)在近代史上扮演重要角色,但却被丑化和弱化了。也就是说,中国近代史之所以充满虚假、谬误、不真实,是被国共两党意识形态化的结果。

就近代史而言,作者指出另外两点,尤其值得华文世界的读者思考。其一是:中国版本的近现代史是以后设的现代国家概念,去解释从1840年以来的历史,因此很牵强,错误很多。作者认为,清国固然不是「中国」,1912年建立的中华民国也勉强称其为国家,而1949年建立的中华人民共和国,则把自己的疆域人口、政党政治投射到近代史上,似乎从清国解体后,就已经存在了一个叫做「中国」的国民国家。实际上当时的「中国」不过是一盘散沙般的地域结合体,连国家意识都是在日清战争的刺激下才相对形成。

既然非国家,也就不能用「国民」、「民主主义」或「民族主义」这些概念去解释历史。所以作者认为,日清战争是日本的国民军和清国李鸿章的私军在打仗。国共两党虽然打着民族的旗帜,但掩盖了其秘密会社──只不过一个在都市,一个在农村,所以前者比较有钱──的本质。

当然,大部分中国人不会接受此点。但如果以日本自明治之后就形成现代国民国家来对比中国近代史,否定这一点倒是真的很难。

第二点是史料问题。作者指出,中国古代历史较难复原真实,但近代史不然,无论是胜利方的共产党,还是失败的国民党都有自己立场的书写,日本作为参与中国近代史的一方,也有大量书写,因此近代史反而有可能呈现真相。

作者上述看法非常重要,也不难理解。战后七十年之际,中共祭出大阅兵,两岸争执抗日主导权。台湾读者即便再不认同国民党,也一定对抗日主角问题秉持国民党的立场,但在中国,历史论述却被颠倒,只强调蒋介石早期的消极抗日,并强化中共的敌后战场。这就是史观和意识形态难敌史料的好例子。

总之,这是一部国、高中历史老师绝不会这样讲的中国近代史,也是一部让大一统左派历史学者感到愤怒的中国近代史。借此补课、思辨,或反洗脑?读者各有判断。但要想知道中国近代史的真相,日本右翼史家的观点绝对不可轻易忽略。

著者信息

宫脇淳子

1952年生于和歌山县。京都大学文学部毕业,大坂大学研究所博士课程修毕,学术博士,专攻东洋史。研究所就学期间自冈田英弘处学习蒙古语、满洲语及中国史,其后自山口瑞凤(东京大学名誉教授)处学习西藏语及西藏史。历任东京外国语大学亚非语言文化研究所共同研究员,现为东京外国语大学兼任讲师。

着作有《蒙古的历史》(《モンゴルの歴史》,刀水书房)、《最后的游牧帝国》(《最后の游牧帝国》,讲谈社)、《朝青龙为何如此强?》(《朝青龙はなぜ强いのか?》,wac)、《世界史中的满洲帝国与日本》(《世界史のなかの満洲帝国と日本》,wac)等书。

冈田英弘/监修

1931年生于东京。专攻为中国史、满洲史、蒙古史与日本古代史。1953年毕业于东京大学文学部东洋史学科。1957年以《满文老档》之研究获得日本学士院赏。历任东京外国语大学亚非语言文化研究所教授,现为东京外国语大学名誉教授。

着作有《何为历史》(《歴史とはなにか》,文春新书)、《倭国》(《倭国》,中公新书)、《世界史的诞生》(《世界史の诞生》)、《日本史的诞生》(《日本史の诞生》)、《倭国的时代》(《倭国の时代》,以上为筑摩文库)、《难以对付国家──中国》(《この厄介な国中国》,wac)、《从蒙古帝国到大清帝国》(《モンゴル帝国から大清帝国へ》,藤原书店)等书。

译者简介

王章如

国立大学历史学博士,目前从事历史教育推广工作。译有数篇日文历史学术论文与史料。内容力有限公司特约译者。

图书目录

序章_理解「真实的中国史」之前

◎历史原本就只存在「古代」和「现代」

◎日本人和中国人对土地的感觉不同

◎「普遍的历史」本来就不存在

◎受「马克思主义历史观」影响的日本人

◎中国不存在「共产主义」

◎词汇定义不明确就论述历史的危险

◎抛弃日本人的想法来看历史

第一章_中国的半殖民地化并非始于「鸦片战争」(1840-1860)

◎中国现代史始于日清战争败北后

◎毛泽东所改写的「始自鸦片战争的中国现代史」

◎地方豪族有力量,民众无国家意识

◎清朝如何统治,又如何衰退?

◎基督教不过是中国人赚钱的开端

◎为何鸦片在中国大流行?

◎鸦片战争对清朝而言不过是地域战争

◎受到鸦片战争冲击的不如说是日本

◎鸦片战争胜利却一无所得的英国

◎发动太平天国之乱的客家来历为何?

◎太平天国之乱「灭满兴汉」口号的胡说

◎清朝皇帝并未产生中华思想

◎为何缠足在此时代登场

◎「苦力」并非中国的奴隶制度

◎为何要在历史的教科书学习西太后呢?

◎军阀的起源始自太平天国之乱

◎中国并非因鸦片战争、太平天国之乱而半殖民地化

第二章_中国不存在真正的西洋化(1861-1900)

◎中国的历史全是胡说

◎中国人完全不信任他人

◎孤立无援的中国人和抱着一体感而生的日本人

◎以西洋化为目标的洋务运动,跟现代中国完全相同

◎自己什么都不做,徒有其名的洋务运动

◎这时代能用的大使只有李鸿章一人

◎科举在西洋化时完全派不上用场

◎日本对台湾出兵的实情

◎对琉球问题不认输的清国

◎法国拿下越南成为日清战争的原因

◎朝鲜的见风转舵外交

◎打从心底厌恶下级武士的朝鲜王妃闵妃

◎中国‧朝鲜完全没有国际感觉

◎列强掠取领土的结果,中国遭到瓜分

◎距离近代化很远的清朝与朝鲜

◎主权一旦转换,中国就废弃以前的约定

◎奸诈狡猾的欧美各国

◎日本与清国对峙的空白九年

◎历史观点完全束手无策的东学党之乱

◎日本最害怕的战争

◎日清战争是列强对清国的代理战争

◎日本人的中国观为之一变的日清战争

◎全部都是始自日清战争

◎英国从旁干涉俄国目标的三国干涉

◎因日清战争败北,中国人诞生民族主义的胡说

◎反基督教暴动是民众国内差别的冲突

◎革命和暴动是由第二流人物发动的

◎义和团之乱的口号「扶清灭洋」,并不存在扶清

◎镇压义和团,对日本而言,是值得夸耀的对外活动

◎义和团之乱决定了中国的半殖民地化

第三章_从无法称其为国的中华民国开始产生国家意识(1901-1930)

◎对于被传授之事抱持疑问的教训

◎中国的新时代始自义和团之乱以后

◎中国低估日俄战争理由

◎应该书写「中国正是托日本的福,才能有现在的东北地方」

◎因客家网络而登场的孙文真面目

◎孙文的辛亥革命实际上并不伟大

◎康有为等人的新思想仅是受西洋影响

◎孙文的三民主义和推翻清朝并无关系

◎辛亥革命的成功是托日俄战争的福

◎在中国史上,袁世凯比孙文更重要

◎清朝为何在辛亥革命时仍能残存

◎为何孙文将地位让给袁世凯,袁世凯迈向独裁呢?

◎袁世凯并非如此坏的人物

◎日本提出二十一条要求的当然理由

◎二十一条要求成为纠纷的原因

◎倒退到战国时代的军阀林立

◎不退出革命、爱说大话的孙文

◎共产党所虚构的五四运动实态

◎五四运动是共产国际利用二十一条要求的阴谋

◎民族主义的起始也不过是被创造出来的胡说

◎民族自决是美国想从中国获取利益的陷阱

◎中国本来就不存在意识型态

◎中国连俄国革命也消除

◎奇怪的共产党诞生和毛泽东的登场

◎共产党、国民党和军阀只是由于力量关系而行动的集团

◎中国只是熘进来参加第一次世界大战,却还想装模作样

◎所谓教育农民的共产党完全是胡说

◎国共合作不过是共产党和孙文受到苏联帮助

◎孙文受到好评的真正理由

◎误解「党」就是组织的日本人

◎国民党vs.共产党的斗争持续到中华人民共和国成立为止

第四章_历史上从未统一过的中国(1931-1949)

◎中国的地名为何改变好几次

◎「共产主义」vs.「帝国主义」思考方式的愚笨

◎炸死张作霖事件是共产国际捏造的

◎反共产主义、反共产国际壮大了国民党

◎世界承认满州建国的内幕

◎真正期待「日本的满州」的中国人

◎所谓中华苏维埃政府是徒有其名的黑社会根据地

◎蒋介石的金主仍然是列强

◎毛泽东的长征是杀害对手之旅

◎共产党也只能靠孔子统合国民

◎「八一宣言」是毛泽东成为最高权威的重要事件

◎张学良憧憬共产国际的最大理由

◎支那事变创造了中国统一的契机

◎共产国际的真正意图和讨厌苏联的毛泽东

◎国共对立不过是美国vs.苏联的代理战争

◎人民解放军战胜国民党不为人知的真实

◎留在中国的日本人被共产党、国民党两军所动员

◎中华人民共和国的成立只是宣言

后记

年表

图书序言

图书试读

用户评价

这本书的观点视角非常有启发性,它让我看到了一个我之前从未从这个角度思考过的中国历史。作者在分析问题时,往往会跳出固有的思维模式,从一个更加广阔的国际视野来看待中国历史的发展。他会联系当时的国际格局、文化交流,甚至是地缘政治的影响,来解读中国内部发生的事件。这种“跳脱”的视角,让我对很多耳熟能详的历史事件有了全新的认识。他会提出一些颇具争议但又发人深省的观点,并且用扎实的论据来支撑。读这本书的过程中,我常常会停下来思考,作者的这个角度是不是我之前忽略了的?他提到的那些联系是否真的存在?这种引发思考、挑战固有观念的能力,是这本书最让我着迷的地方。它不像一些教科书那样告诉你“是什么”,而是引导你思考“为什么会这样”,从而真正地理解历史的复杂性和多面性。

评分这本书的封面设计确实颇具匠心,那种带着历史厚重感的墨色晕染,加上古朴的字体,一下子就抓住了我的眼球。当我拿到它的时候,我能感受到纸张的质感,微微的哑光,摸上去有一种温润的触感,不像那种廉价的光面纸,显得格外有分量。书的装帧也相当考究,线装的痕迹虽然现代,但透露出一种对传统的尊重。初翻开,我被排版所吸引,字迹清晰,行距适中,阅读起来非常舒服,不会有那种拥挤感。我喜欢作者在书中偶尔穿插的一些插图,虽然不多,但每一张都恰到好处,有时是一幅古画,有时是一张老照片,仿佛为文字增添了立体感,让我更容易进入那个年代。而且,书中一些重要名词的注释也做得非常详细,让我这个对历史了解不深的人,也能轻松理解一些专业术语。最让我惊喜的是,作者在某些段落的引文引用上,非常严谨,清晰地标明了出处,这让我对内容的真实性和学术性有了更高的信心。整本书拿在手里,就有一种“干货满满”的期待感,让人迫不及待想去探索里面的内容。

评分这本书的写作风格在严谨的学术性中,又透露出一股独特的个人魅力。作者的文字功底非常深厚,遣词造句都显得恰到好处,既有历史学者的沉稳,又不失文人的雅致。他能够将枯燥的历史事实,用生动形象的语言描述出来,让那些沉睡在史书中的人物和事件,仿佛活了过来。我特别喜欢他在分析人物性格时,那种细腻入微的刻画,能够捕捉到人物内心深处的情感波动和思想转变。有时候,他会用一些非常精妙的比喻,来解释一些抽象的历史概念,让我能够快速理解。而且,作者的逻辑思维非常清晰,每一部分的论证都层层递进,环环相扣,让人读起来毫无费力。我常常会一边读,一边在脑海中勾勒出作者所描绘的画面,这种强烈的画面感,让我在阅读过程中获得了极大的享受。这本书不仅是一次历史知识的学习,更是一次语言艺术的熏陶,让我感受到了文字的力量。

评分这本书的叙事方式是我之前从未接触过的。它没有那种宏大叙事的空洞感,也没有流水账式的记录。作者仿佛是一个经验丰富的说书人,将那些尘封的历史事件娓娓道来。他善于捕捉细节,用生动的语言描绘出历史人物的性格和当时的情感,让我感觉自己就置身于那个时代,亲眼目睹了那些风云变幻。尤其是一些关键的转折点,作者的处理非常细腻,他不会直接告诉你“就这样发生了”,而是循序渐进地铺陈,让你看到事件发生的内在逻辑和前因后果。我印象最深刻的是他对某个战役的描写,他不仅仅是记录了部队的调动和战果,更是描绘了士兵们在战场上的恐惧、勇气以及当时的士气变化,让冰冷的数字变得有温度。而且,作者的语言风格也非常有特色,时而激昂,时而沉郁,配合着情节的起伏,阅读体验相当沉浸。每次读完一个章节,都会有种意犹未尽的感觉,迫不及待想知道接下来会发生什么,这种叙事上的张力,是我在很多历史读物中都难以找到的。

评分我特别欣赏这本书在史料运用上的严谨态度。作者在写作过程中,显然投入了大量的时间和精力去查阅各种原始文献,包括一些我之前从未听说过的珍贵档案。在书中,我经常可以看到作者引用了大量的史料原文,这些引文不仅仅是为了支撑他的观点,更是为了让读者能够直接接触到历史的“原貌”。他会将不同来源的史料进行比对,分析其中的差异和侧重点,然后提出自己的见解。这种“史料为王”的处理方式,让我感觉非常踏实,也让我对作者的判断产生了信任。而且,作者在解释一些历史事件时,并不避讳提及那些不那么“光彩”的方面,他会用一种非常客观的态度去呈现,不去回避矛盾和争议。这让我看到了一个更加真实、更加复杂的历史图景,而不是被简化或美化过的版本。通过这些详实的史料引用,我不仅了解了历史事件本身,更学到了如何去辨别和分析历史资料,这对我来说是一次非常宝贵的学习经历。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有

![从民权到威权:孙中山的训政思想与转折,兼论党人继志述事[软精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://picttbooks.qciss.net/0010701524/main.jpg)