具体描述

佛像的姿势、容貌、持物,都有自个的象征意义!

或坐或站、笑容亲切可掬的佛像、眼神不怒而威的佛像,

以及沉思中的佛像……

为什么佛像有这么多不同的样式呢?

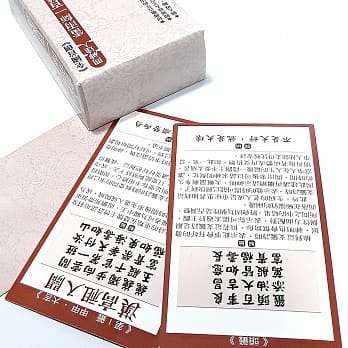

《寺院佛像手绘图鑑》将带领读者,从姿势、容貌、持物等多方面认识佛陀,

理解佛像外型中蕴藏的奥祕。

◆◆不同特征、个性别树一帜的佛陀绽放独特的光芒◆◆

.赫赫有名的奈良大佛是哪一位如来的雕像?

.观世音菩萨竟有三十三种面貌?

.守护四方位的天部众分别叫做什么名称?又该如何分辨祂们的外型?

各个佛像,到底有何不同特征呢?

在参拜前,你知道自己究竟是在向哪位佛陀祈愿吗?

【如来】➜➜➜朴素衣裳、出家形象

呈现出家人的形象,下裳缠于腰下,身着法衣(大日如来除外)。法衣的穿着方式则分为覆搭两肩的通肩,以及只露出右肩的偏袒右肩。

【菩萨】➜➜➜华丽饰品、入世形象

菩萨出家前是一名王子,因此菩萨像多蓄发结髻、头戴宝冠,并配戴胸饰(地藏菩萨除外)。外观比起如来像更加平易近人,表情也较为和蔼。

【明王】➜➜➜愤怒表情

为了降妖伏魔,教化尚未皈依佛法之人,明王像通常呈忿怒的样貌,手上则拿着剑、金刚杵、戟等武器。

【天】➜呈现各种不同造型

由古印度诸神演变而来,因而拥有各种不同的样貌。有些佛像穿着印度服饰,有些则穿着中国服饰。

◆◆翻阅「佛像图鑑」,理解佛陀表情、姿态、持物中的祕密◆◆

.佛像为什么是这种姿势呢?

.手上的持物、两手的结印有什么含意?

.侍从于如来两侧的又是哪位佛陀?

每个佛陀皆有独自的手印、持物,这些容易被忽略的环节,

其实表示悟道的状态、意志、理念等意义:

【莲花】出淤泥而不染,象征纯洁,【法轮】表示佛法广布于人世间,

【佛珠】代表消除108种烦恼,【弓箭】是消灭无明(烦恼)的象征。

如果了解这些,除了更容易记诵各尊神佛护佑的项目,

在参拜时,也能深入欣赏佛像的美学环节。

本书用有生动逗趣的图像,呈现诸位神佛形貌重点,

介绍佛陀的基础知识及佛像特征,

期望读者能借由观赏寺院或美术馆中的佛像,获得内心的平和与沉静。

本书特色

◎介绍佛像基础知识、佛教诞生与佛像历史。

◎引领读者认识如来、菩萨、明王、天部众等4大佛像类别。

◎以手绘风插图,介绍佛像特征与差异。

◎从姿势、手形、持物、光背、台座等细节分辨佛像外型。

著者信息

佛像画:さとう有作

生于1949年,千叶县出身,现为漫画家。为はらたいら唯一的弟子。主要着作有《まんが茶の汤入门》(平凡社)、《脳卒中の介护とリハビリ》(主妇と生活社)、《知识ゼロからの般若心経》、《知识ゼロからの南无阿弥陀仏入门》(以上为ひろさちや着,さとう有作作画,幻冬舍出版)等。过去担任原千叶大学教育学系兼任讲师,千叶大学校友,以及千叶电视台放送节目审议委员等职务。

解说文:重信秀年

生于1961年,广岛县广岛市出身,早稻田大学第二文学系毕业,专攻日本文学,高中曾加入登山社,大学隶属探险社。在结束高中国文老师、广告制作公司的工作后,进行环游世界之旅,其后成为自由作家。写作内容涵盖日本的历史文化、登山等。着作有《神社とお寺》(アントレックス)、《运気を拓く霊山巡拝》(六月书房)、《「江戸名所図会」でたずねる多摩》(けやき出版)等。

执笔协力:田中治郎

生于1946年,宫城县出身,毕业于横滨市立大学。过去曾参与佛教书籍的编辑工作,现在则以佛教书籍、小品文的撰稿及演讲活动为主。主要着作有《面白いほどよくわかる日本の宗教》、《面白いほどよくわかる日本の神様》(日本文芸社)、《现代を読み解く仏教の智慧》(丽泽大学出版会)、《お寺と神社の作法ブックー冠婚葬祭とお参りのマナー》(学习研究社)、《折れない心をつくる 名僧の言叶》(PHP研究所)等等,另外还担任佛教学院「柏树庵」的主持人。

译者简介

赵鸿龙

毕业于辅仁大学统计资讯系,对日本历史文化情有独钟。译有《日本铁道解剖图鑑》、《图解古埃及神祇》、《大相扑解剖图鑑》等书。

图书目录

.基础知识

.佛教的起源和佛像的诞生

.分辨・观赏方式 姿势篇

.分辨・观赏方式 手形篇

.分辨・观赏方式 持物篇

.分辨・观赏方式 光背篇

.分辨・观赏方式 台座篇

.如来

.如来的特征

.释迦如来

.阿弥陀如来

.药师如来(药师瑠璃光如来)

.大日如来

.毘卢遮那如来

.其他如来

.菩萨

.菩萨的特征

.弥勒菩萨

.文殊菩萨

.普贤菩萨

.虚空藏菩萨

.势至菩萨

.观音菩萨(圣观音)

.日光菩萨・月光菩萨

.十一面观音菩萨

.千手观音

.不空羂索观音

.如意轮观音

.地藏菩萨

.准胝观音

.马头观音

.三十三观音

.明王

.明王的特征

.不动明王

.降三世明王

.军荼利明王

.大威德明王

.金刚夜叉明王

.爱染明王

.孔雀明王

.大元帅明王

.乌枢沙摩明王

.天

.天的特征

.梵天

.帝释天

.四天王

.毘沙门天

.吉祥天

.辨才天

.大黑天

.鬼子母神

.仁王

.欢喜天

.阎魔

.十二神将

.十二天

.八部众

.垂迹・罗汉

.垂迹的特征

.罗汉的特徴

.七福神

.权现

.青面金刚

.十六罗汉

图书序言

让我们来聊聊佛像

日本的神祗有神明与佛陀。神明多达800万尊,山岳、河川、瀑布等自然界的所有事物,皆有神明的存在;简单来说,这些天然万物均受到神明的庇护。

那么佛陀呢?其实佛陀的数量也不在少数,主要可以分为4大类。首先为意指「觉醒者」的「如来」;其下为以悟道为目标,为拯救世人而进行修行的「菩萨」;呈现兇恶面貌以引导懈怠之人的各种「明王」;最后是精进修持,冀望达成「悟道」以庇佑世人,位居最下位的「天人(诸天)」,这些神祇皆称为「佛陀」。

佛陀要告诫世人的内容为何?佛的日文发音为何是「Hotoke」呢?是代表「放任不管(Hottoke)」的意思吗?其实不然,「Hotoke」的发音是为了让遭到束缚的心灵获得解放,从「舒缓、解开(Hodokeru)」等词演变而来。「看吧,松了一口气吧,一扫心里的阴霾,从而回归『初心』,即为所谓的『解脱』,亦即『悟道』。」……此即为佛陀要告诫世人之事。此外,佛陀的「手印」姿势称为「手语」,也能从佛陀手上的「持物」了解祂的教诲。就让我们提起兴致,一同来聊聊与佛陀有关的话题吧。

さとう有作

前言

佛像呈现出我们心目中的理想样貌

每当在寺院或美术馆观赏佛像时,我们的心情总能平静下来,不知是否因为佛像具有疗癒效果,以至于能够净化心灵,让情绪获得缓和。

我在即将迈入而立之年时,曾于亚洲各国寻访各种佛像,后来得到「佛像和当地人极为神似」的结论。

巴基斯坦为佛像的发源地,这里的犍陀罗佛样貌和路上神情精悍的男性极为相似。泰国的佛像体态就如同泰国人的身体般柔软,中国的石佛散发一股中国长者的威严,西藏佛像则有一种西藏人的神祕感。如此看来,每个地区的人们都会将佛像塑造成「自己心目中理想的样子」。想当然尔,日本的佛像一定也是先人「希望成为这种样貌」,才会呈现我们现在所见的模样。

本书以图解为中心,由撰写日本文化及历史为生的我来为各位介绍、解说,期望能让读者获得佛像的基础知识。日本佛像的种类相当多元,如果不具备相关知识,便无法得知哪尊佛陀成就了哪些功德。倘若本书能在读者进行寺院巡礼时派上用场,对我而言就是一件非常值得欣慰的事。

图书试读

用户评价

一直对佛教造像颇有兴趣,尤其是那些在古老寺院中静默伫立的佛像,总觉得它们蕴藏着深厚的历史与精神。拿到这本书,我最先被封面精美的佛像手绘所吸引,笔触细腻,色彩温润,仿佛能感受到工匠在创作时的虔诚。翻开书页,我惊喜地发现,它不仅仅是简单的图册,更是深入浅出的佛像解析。作者没有用过于晦涩的专业术语,而是从我们普通人最容易理解的角度切入,比如佛陀的手势,看似简单,却各有其深意,代表着不同的法门和愿力。书中对这些手势的细致描绘和解释,让我瞬间对“说法印”、“禅定印”等有了清晰的认识,不再是模糊的概念。

评分我之前对佛像的认识,大多停留在“好看”的层面,直到阅读了这本书,才真正体会到“好看”背后蕴含的深层智慧。作者的笔触非常灵活,时而严谨考究,时而又带着一丝人文关怀,让枯燥的考据变得生动有趣。例如,书中在讲解菩萨的装饰时,不仅仅列举了各种珠宝的名称,更解释了这些装饰背后所象征的修行境界和功德。这种“由表及里”的讲解方式,让我能够从更深层次去理解佛像的意义,不再是机械的记忆,而是发自内心的感悟。阅读过程中,我常常会合上书,回想脑海中见过的那些佛像,发现自己看待它们的方式已经截然不同。

评分读这本书的过程,就像是跟随一位博学而又亲切的向导,一同漫步于庄严的寺院,细细品味每一尊佛像的独特韵味。我特别喜欢书中对佛像容貌的解读,原来佛陀的慈悲、庄严,甚至眉宇间的微小纹路,都承载着特定的象征意义。书中的插图将这些细节描绘得淋漓尽致,配合文字说明,让我能够“看懂”佛像的表情,体会其中的情感传达。更让我着迷的是,它还介绍了佛像手中所持的法器,如莲花、宝珠、法轮等等,这些器物并非随意摆设,而是与佛陀的身份、教诲紧密相连,它们的存在,让佛陀的形象更加丰满,也让其教义更加生动。

评分作为一名业余的艺术爱好者,我一直希望能够更深入地理解那些流传千古的佛教艺术。这本书恰好满足了我的这个愿望。它的结构非常清晰,从宏观的佛像整体到微观的细节,层层递进,让人很容易跟上思路。让我印象深刻的是,书中并非简单地罗列图鉴,而是将每尊佛像置于其特定的语境中进行解读,比如不同地域、不同时期的佛像风格差异,以及它们所反映的时代背景和信仰演变。这使得这本书不仅是一本佛像的“使用说明书”,更是一部浓缩的佛教艺术史,让我对中国佛教艺术的发展脉络有了更直观的认识。

评分这是一本非常有价值的入门读物,即便你对佛教艺术一无所知,也能轻松愉快地阅读。书中大量精美的插画,不仅仅是视觉的享受,更是学习的重要工具。作者对佛像的每一个细节都进行了细致的描绘,并且用通俗易懂的语言进行解释,比如佛像的衣袍褶皱,看似是技艺的展现,实则也蕴含着佛教的戒律和修行。我特别喜欢书中对于不同佛陀、菩萨形象的区分,以及他们各自独特的标志性特征,这让我以后在参观寺庙时,能够更准确地辨认和理解眼前的佛像,不再是茫然的仰视,而是带着一份欣赏和理解。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有