具体描述

光复初来台木刻版画家朱鸣冈、黄荣灿、麦非等的意识形态,对台湾美术有过什么影响?台湾省交响乐团第一位团长蔡继琨,人称少将指挥,协助台湾省展成立,他们几年之间全都失踪了,书中以他们为主角,台湾美术若不再是紫色,到底什么颜色?

台湾光复后第一届省展,在波诡云谲中看似安然渡过。

大稻埕的山水亭台菜馆、波丽路西餐厅,彷彿还留着艺术家们杯觥交错的身影。

美术界内部却悄悄掀起意识形态的风暴。

台湾画、中国画,台湾话、中国话。

对台湾人来说,日治时代就像昨天的事,昨天还在喊天皇万岁,今天就中华民国万岁,昨天说我拥护帝国支持圣战,今天说我反抗日本热爱祖国……

「对,画家只管画他的画,其他的什么都别管。塞尚、梵谷他们会什么,他们因为不会才成为大画家。」陈澄波这样对杨三郎说。

曾为台湾最后一任总督长谷川清画肖像画的李石樵,看着台湾省行政长官陈仪的照片,怎么也感觉不出一个凯旋将军的锐气。

来自唐山的蔡继琨,在充满不确定的战后氛围中,为举办美展和成立乐团奔走;记者黄荣灿在开往基隆的夜车上,不明白为什么响应建设新台湾而来的青年们,竟一个个抢着买船票要逃离这个岛屿……

谨以本书致变色的年代,消失的人们。

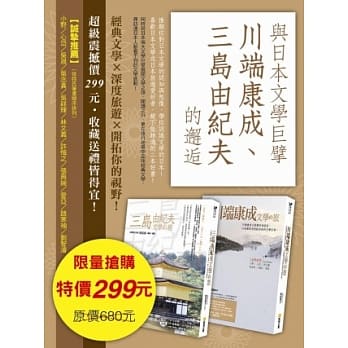

画家谢里法第一本长篇小说《紫色大稻埕》,写到1945年初,二次大战已近尾声。光复初期的台湾画坛,美术史演义也翻到了下一页。

大稻埕家家户户门前矗起青天白日满地红国旗,一片旗海中看到的正好调为紫色,随着时间过去,这片紫色又变了颜色。这本《变色的年代》所讲述的,正是短短数年间,民间乃至于画坛变色的过程。

跟随陈仪来台的蔡继琨,为筹办第一届省展四界奔走,在他频繁的走访中,让读者彷彿也跟着他看见了画家们的身影。郭雪湖、李石樵、林玉山、杨启东、颜水龙、杨逵、蓝运登、赵春翔、廖德政、李超然、陈逸松、林显模、麦非、黄永玉、朱鸣岗、洪瑞麟、张义雄、王井泉女儿、马白水……大稻埕的山水阁和波丽露,依旧是画家们谈笑宴聚的去处,但在画家们的谈话间,政治的阴影已悄然掩至。

在筹办全省美展这条故事主要轴线上,「语言」的使用显得格外有意义。筹备会两次开会,与会者皆用日语,到了第三次,因省党部介入,各说各话的局面,官样文章的过场,让画家们不得不表明各自立场。第一届省展顺利结束,关于东洋画与中国画的争论随即登场,传承自日本北宗画风的「湾制画」夹在中间,画已不再是画,而成了观点和立场之争。

画家郭雪湖眼中的蔡继琨,是个说不清自己是厦门人、鹿港人还是菲律宾华侨的「黑狗兄」;他在陈仪手下,是个挂有一颗星军阶的少将;在全省美展、国立台湾交响乐团的创建史上,则是个有能力的干才。小说后半段写到蔡继琨在乐团首次公演时失踪,显得有些突然。木刻版画家黄荣灿的消失,则似乎较为合理──他是从大陆单身来台的艺术家,是个没有政治自觉的读书人。当黄荣灿再度被人「看见」时,是在医学院人体解剖室,不论是否属实,这结局确实惊悚。

画家需要吸收知识的养分,当时左翼文化界也有外省、本省之分。外省画家和本地画家,被形容是既熟悉又陌生的亲人,除了语言还有生活习俗,对国家的认同感及个人在美术中的定位,每形之于语言就难免引起对方误会。紫色的大稻埕不知何时开始变成了灰色,时代的氛围则陷入红白大对抗;「变色」里包括了所有的颜色,像爆炸的烟火在瞬间一闪而过,人们还来不及看清楚已经不见了,最后残留在视觉里的还是只有白色。

作者简介

谢里法(1938年3月27日~)

生于台北市大稻埕,台湾知名画家,美术史家,艺术理论家。于国立师范大学美术系求学时,先后接受廖继春、林玉山、李泽藩、孙多慈等多位台湾前辈画家指导。1964年赴法国巴黎美术学院深造,1968年赴美国纽约博拉特版画中心研究,曾是五月画会的一员。横跨美术与文学领域,催生台湾文学研究会、台湾文化交流中心等团体。1993年与廖修平、陈锦芳一同创办巴黎文教基金会,设置「巴黎奖」奖励优秀青年艺术家赴国外进修。现任国立台湾师范大学美术研究所教授。曾担任总统文化奖、国家文艺奖、国际版画双年展等评审委员。着作有《日据时代台湾美术运动史》、《台湾出土人物志》、《我所看到的上一代》、《重塑台湾的心灵》、《艺术的冒险》、《纽约的艺术世界》、《探索台湾美术的历史视野》、《美术书简》、《紫色大稻埕》等。

著者信息

图书目录

2. 长官公署打来的电话

3. 蔡继琨来台湾的条件

4. 跨越「台展」的横沟

5. 模范省是美术家的使命

6. 为台湾画家圆梦的使者

7. 筹备会的共通语言!

8. 延平北路古井兄

9. 「省展」推手们

10. 东方快车上的旧人

11. 打扫庭院的人叫「敏雄」

12. 今天舞蹈教室有聚会

13. 白渊的荆棘之道

14. 沙龙画家的版画偏见

15. 流尸

16. 李石樵为陈仪画像

17. 大稻埕交响乐团

18. 酒精里千杯不醉的友谊

19. 伸进「省展」的黑手

20. 台湾「省展」国画难产

21. 看笔墨还是看素描──为评审团解疑

22. 美术光复展揭幕

23. 蒋介石出现「省展」会场

24. 忆故人彫塑家

25. 台湾美术一流推销员

26. 演奏会台下的四名听众

27. 福州厨子为「省展」办桌

28. 外省文艺家最后聚会

29. 卖画大请客

30. 陈仪终于在我面前!

31. 「少将乐团」里的一只小鸡

32. 马克斯是野兽主义

33. 「我的思想」电台广播

34. 台湾威纳斯像

35. 民主主义五百号

36. 台湾美术台中观点

37. 波丽路来了一位大官

38. 「省展」门外汉的独白

39. 敌人是自己

40. 团长失踪了!

41. 没有蔡继琨的「蔡继琨欢送会」

42. 我们都是坏人

43. 回台北的最后一班夜车

图书序言

图书试读

省展作品审查的那天,原先经蔡继琨圈点的委员全都到齐,这证明外力还没有插手到评审团来,这才令郭雪湖等松了一口气,郭雪湖亦将送来家里的那幅画,带到会场和其他作品一道评审。

战前台湾画家作品要与日本人比,现在虽然不与外省人比,但也要作给外省人看,心情与当年出品第一回台展时同样紧张。

场内只见张吕渊带两三名员工忙着把邮寄过来的作品拆开分类,另一边送来会场交件的部分,早已分好,靠墙放置在地上,且已经编了号码,以目前登记的号码预计应已超出三百件。一场战乱过后,大家都担心参与的欲望不如从前踊跃,短期间内赶出来的作品加上欠乏作画材料,一直有征收不到理想作品的疑虑。

台阳展採取公募制已近十年,皆由会员担任评审,且每回都调整评选方法。省展是公办的展览,人力较台阳展要充足,所以有人建议学帝展的作法,评审团坐成一排由员工把画作一幅幅抬到前面来,评完之后再抬走,如此让评审员可以静下心面对每件作品,且在评审过程中有权威感,所以这建议提出后,几乎是全体举手赞成。

依照惯例以西洋画件数最多,共收进一八五件,其次是国画一○二件,初设的雕塑仅二十五件。分成三组各自分配一个空间,进行评审,一个上午时间,西洋画和雕塑于中午休息之前已陆续评出名次,只有国画部才刚刚要开始,而且一而再地产生争议。

以国画部评审员陈进、林玉山、郭雪湖、陈敬辉和林之助等的为人处事向来友善无私,对绘画的看法也相当接近,多年来不见谁与谁之间有过不悦的事,未料在评审会上产生的问题一个早上都无法协调。

首先他们发现太多摹仿传统古画的作品,在台展时代一直被日本来的评审员打为落选,不再出现于台展会场,十几年后又有人拿出这种画,想不到政权一转移,美术界也跟着变天。起先直觉地认为此类作品应该落选,这时林玉山突然想到什么,问了大家一句,语气仍然那么轻松:「我们不要忘了是国画的评审,外界对中国美术的认知若认为落选的画才是中国画,说我们作了错误或叛逆的事,有可能会带来麻烦噢!」

「但这是台湾省展,是本省的地方性展览,在上海选出来的国画也许是那种画,今天在台湾以地方本位的观点选的则是这种画,如此作法也会招来麻烦吗!放心吧!」林之助安慰他。

「本来有了西洋画,就应该有东洋画相应,怎么跑出国画来!如果一定要说是中国画,就不可用西洋画,而要说外国画,当初是怎么定的,雪湖君应该最知道。」陈敬辉说。

「开会的时候条文上就已经写好了,好像是从过去在南京办过的全国美展移用过来,一时之间也没有异议,就这样通过了。」

「那么全国美展中入选的国画是什么样的画,是不是要先了解一下!」陈进建议说。

「我不放心的是展出之后,人家反而认为我们选的画不该列为国画,说我们不了解中国画。」林之助也开始有了疑虑。

「不要管那么多,现在就按照自己的看法去选,认为好的就入选,不好就落选,传统水墨里头应该也有很多好画。」

「我还是建议,今天的国画评审要稍微调整一下,针对国画两个字多费点心去思考,至少我是已经这样在作……」林玉山说。

「我也是,所以刚才那几幅山水画能入选,与我投的赞成票有关,我是在调整评审角度,既然叫中国画那就要中国化。不过,我个人还是继续画自己的画,现在市面上不是很多物品是台湾制的吗?我的画早就认为是台湾制,这就够了,不管它是美国画还是中国画。」林之助说话和平时一般轻松有趣。

接着搬出来的是一幅直轴,三分之一满满地以行草写着诗句,留下三分之二空间才在角落里画一只小绵羊,使得大家都停下来,久久不敢作评断。

「玉山君,你看这件……」郭雪湖想听取林玉山的意见。

「请把画移到这边来,让委员近一点看清楚那只小羊。」林玉山所以有此要求,因为那小羊实在太小了。

「画得不错,问题是这些字,我们评的是国画不是书法。」陈敬辉说。

「那么我们只评画,不去评书法,向来的国画也都题了字,我们也只评画不评字,虽然写的字多了一点,我们就评这只羊,认为好就让它通过。」

郭雪湖这么说,自己先在纸上打圆圈,表示通过了。

这时两名职员从里面抬出一幅配了框的大画,画的是台湾农村生活,主题是村妇在替她的初生婴儿餵乳。

「这才是我期待的佳作!」陈敬辉用日语发出了他的赞叹。

「若希望省展回到台展时代的水准,就只有靠这种程度的作品。」陈进也作了回应。

用户评价

当我看到《变色的年代》这个书名的时候,我脑海里闪过的,是台湾在不同历史阶段的色彩变化。从过去简单的黑白灰,到如今各种色彩的交织融合,这种“变色”不仅仅是视觉上的,更是社会、文化、经济层面的深刻变革。我猜想,这本书可能会讲述一个关于文化融合的故事,比如不同族群、不同思潮在这个“变色的年代”是如何碰撞、交流,最终又如何形成新的文化景观。也许是通过描绘一个城市的变迁,从老街的古朴到新区的现代,来展现这种年代感。我又在想,会不会是关于个人身份认同的“变色”?在快速变化的时代里,人们如何找到自己的根,如何定义自己的归属?这本书的名字给我一种广阔的视野,让我觉得它可能触及到我们每个人,去思考“变色”对我们意味着什么,以及我们如何在这个不断变化的时代里,找到属于自己的位置。

评分《变色的年代》这个书名,让我立刻想到的是台湾历史中那些转折点,那些改变了社会面貌的时刻。我们经历了经济的起飞,也见证了民主的进程,每一步都伴随着色彩的变换和深度的改变。所以,“变色的年代”对我来说,是一个充满力量的词语,也充满了未知。我猜测,这本书可能是在探讨某个特定时期的社会思潮、文化演变,或者是政治格局的重塑。也许是通过一群知识分子、艺术家或者社会活动家的经历,来展现那个时代思想的碰撞与进步。我想知道,作者会如何描绘那个年代的氛围,是激昂澎湃,还是暗流涌动?是百花齐放,还是思想禁锢?这本书的名字让我觉得,它一定能够带我们走进一个充满变革与挑战的时代,去感受那个年代的脉搏,去理解它留下的深刻影响。

评分我拿到《变色的年代》这本书,第一眼就被封面设计所吸引。那是一种淡淡的,却又带着某种说不出的力量的色彩搭配,仿佛时间本身在缓缓流淌,留下的痕迹便是这变幻的色彩。我住在台湾,从小就听长辈讲述他们年轻时的故事,那些故事里充满了时代的烙印。比如,我们这代人习惯了便利的科技,习惯了自由民主的生活,但长辈们经历过的匮乏、压抑,以及为争取这一切所付出的努力,都让我们对“年代”这两个字有了更深的理解。所以,当看到“变色的年代”这个书名时,我 immediately 联想到的是那种潜移默化的改变,是生活方式的转型,是人们观念的更新,甚至是社会结构性的重塑。我猜这本书可能不仅仅是记录历史事件,更侧重于描绘这些事件对普通人生活的影响,他们如何在这个变动的时代中寻找自己的位置,如何在新旧观念的碰撞中做出选择。我很期待作者能够展现出那个时代特有的气息,可能是街头巷尾的对话,可能是流行歌曲的旋律,也可能是人们脸上掠过的表情。我希望它能像一幅徐徐展开的老照片,让我们看到过去,也让我们反思现在。

评分《变色的年代》这个书名,让我立刻产生了一种强烈的画面感。就像一张旧照片,时间久了,色彩会泛黄、褪色,但却保留了最真实的光影和故事。在台湾,我们经历了太多的“变色”,从戒严时期到民主化,从农业社会到工业化、科技化,每一次的转型都伴随着阵痛,也带来了新的希望。我总觉得,每一个“年代”都有它独特的颜色,而“变色”则意味着这些颜色在不断地融合、叠加、甚至颠覆。我猜测这本书可能是在描绘一个宏大的历史进程,但又不会过于宏大而失去温度。也许是通过一个普通家庭的几代人,或者一群朋友的命运沉浮,来展现那个时代特有的社会变迁和情感纠葛。我特别想知道,作者会如何捕捉到那些细微之处,那些藏在日常生活中的“变色”信号。比如,人们的穿着打扮、说话的口音、娱乐方式的变化,甚至是早餐吃什么的习惯,都可能折射出一个时代的缩影。我希望这本书能够带我回到那个“变色的年代”,去感受它的脉搏,去理解它留下的遗产。

评分《变色的年代》这个书名,真的勾起了我内心深处的好奇。台湾的土地上,总是不停地在发生着各种变化,好像永远没有一个固定不变的颜色。从小时候看到的黑白电视,到如今人手一部的智能手机,再到社会上各种思潮的涌现,每一样都在诉说着“变色”的故事。所以,当我看到这本书名时,我第一时间就想到的是那种潜移默化的,却又深刻的改变。我猜测,这本书可能是在描绘一个时期内,社会价值观、生活方式、人际关系是如何发生变化的。也许是通过一个家庭几代人的经历,从长辈的朴素生活,到年轻一代对物质和精神的追求,来展现这种年代的变迁。我又在想,会不会是关于艺术、文化领域的“变色”?比如,曾经流行的音乐风格,曾经被奉为经典的书籍,是如何在这个时代被新的潮流所取代,或者被重新解读的?这本书的名字给我留下了一个巨大的想象空间,让我觉得它有可能触及到我们每个人内心深处,去思考“变色”对我们的意义。

评分听到《变色的年代》这个名字,我第一个联想到的就是台湾社会在不同时期的转型,那种色彩的叠加和变化,就像油画层层叠叠的笔触。我们经历过经济腾飞的黄金年代,那时候人人充满干劲,物质生活也逐渐改善;我们也经历过社会运动风起云涌的时期,学生、工人、农民都走上街头,为了理想和权利呐喊。所以,“变色的年代”这个词,对我来说,不仅仅是历史的记录,更是一种情感的共鸣。我猜测,这本书可能会通过一些具体的事件,或者一些富有代表性的人物,来展现那个时代的复杂性。也许是描绘一对年轻情侣,如何在政治动荡的年代,选择坚守爱情,或者如何被时代洪流所裹挟,走向不同的命运。我也很好奇,作者会如何处理“变色”这个概念。是积极的变化,还是带有某种无奈的妥协?是五彩斑斓的繁荣,还是暗流涌动的冲突?这本书的名字让我觉得,它一定能够触动人心,让我们对过去有更深的理解,对现在有更敏锐的感知。

评分《变色的年代》这个名字,本身就充满了诗意和历史感。在台湾,我们经历了太多“变色”的时期,每一次都像是一场洗礼,让我们的社会和文化留下深刻的烙印。我猜这本书可能是在描绘一个特定的历史时期,例如从淳朴的农业社会向工业社会转型,人们的生活方式、价值观念都随之改变。也许是通过一个大家族的兴衰史,来折射出整个社会的变迁。我特别期待作者能够细腻地描绘出那个年代的氛围,比如当时人们的穿着、食物、娱乐方式,甚至是街头巷尾的对话,这些细微之处都能勾勒出那个时代的独特风貌。我想知道,作者会如何运用“变色”这个意象,是象征着希望与进步,还是暗示着某种失落与无奈?这本书的名字让我觉得,它一定能够引发读者对历史和现实的深度思考,让我们在回顾过去的同时,也能更好地理解当下。

评分这本书的名字叫做《变色的年代》,听起来就很有画面感,好像预示着一个时代的巨变,色彩斑斓却又充满不确定性。我拿到这本书的时候,就被它的名字深深吸引住了。在台湾,我们经历过很多“变色”的时期,从经济起飞的繁荣,到社会运动的激荡,再到如今的多元文化交融,每一个阶段都留下了深刻的印记。所以,“变色的年代”这个词,很容易勾起我对于过往的回忆,以及对未来的好奇。我猜想,这本书可能是在探讨某个特定历史时期,社会、文化、政治上的巨大转型,也许是通过某一个家族的故事,或者某一群人的经历,来折射出那个时代的风貌。我尤其期待作者能够细腻地描绘出那个年代人们的情感、思想以及生活方式,那种在变革洪流中的挣扎、适应与成长,一定充满了人性的光辉。我很好奇,作者会如何运用“变色”这个意象,是将它理解为一种渐进的演变,还是一种突如其来的剧变?是好与坏的交织,还是多彩与灰暗的碰撞?这本书的名字本身就蕴含了太多的可能性,让我迫不及待想要翻开去探索。我希望作者能够给我带来一种沉浸式的阅读体验,让我仿佛置身于那个“变色的年代”,去感受它的呼吸、它的脉搏,去理解那个时代的逻辑和温度。

评分我看到《变色的年代》这个书名,脑海中 immediately 浮现出台湾不同时期的画面。我们经历过封闭保守的年代,也经历过开放多元的今天。这种巨大的转变,就像是颜料在画布上不断混合,最终呈现出斑斓的色彩。所以,“变色的年代”这个词,让我觉得非常有画面感,也充满了故事性。我猜测,这本书可能是在讲述一个关于个人成长与时代变迁的故事。也许是通过一个年轻人的视角,去观察和体验他所处的那个“变色的年代”。他可能会经历理想与现实的冲突,会面对社会规则的挑战,也会在情感的纠葛中寻找自己的方向。我很好奇,作者会如何刻画人物的内心世界,如何展现他们在时代洪流中的挣扎与选择。这本书的名字让我觉得,它一定充满了人性的温度,也充满了对时代的深刻洞察。

评分拿到《变色的年代》这本书,我脑海里立刻浮现出台湾历史上那些波澜壮阔的时期。我们经历过日据时代,也经历过国民政府迁台,更经历了轰轰烈烈的学运和民主化进程。每一次的“变色”,都伴随着社会结构、政治格局、甚至人们价值观的巨大冲击。所以,“变色的年代”这个名字,让我感觉非常有共鸣,同时也充满了期待。我猜这本书可能是在聚焦某个特定的历史阶段,比如从农业社会向工业社会转型时期,或者是在经济起飞时期,社会阶层发生剧烈变动的时期。我想知道作者会如何通过生动的故事,来展现那个年代人们的挣扎与奋斗。也许是描述一群年轻人,如何在时代的洪流中寻找自己的方向,如何面对家庭的期待与个人的理想之间的冲突。又或者是描绘一个女性,如何在男权社会中逐渐觉醒,争取自己的权利和尊严。这本书的名字让我觉得,它一定充满了人性的复杂与多样,充满了在变革中人们所经历的喜怒哀乐。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有