具体描述

是否又失落了什么?

凤邑旧城城隍出巡,始于昭和四年,当时左营区长,也是活动发起者郑新芬认为,此可达振兴商况之目的,更可带动地方聚落的发展。

时至今日,出巡活动依然深受在地「十三角落」的支持,与时俱进又别具特色的科仪与阵头,更是「市定民俗」且广为人知!

高雄是少数同时拥有二座城池以及二座城隍庙的城市,尤其是位于左营的凤山县旧城,其规模与周边聚落祠庙之完整,放眼全国可说是绝无仅有。

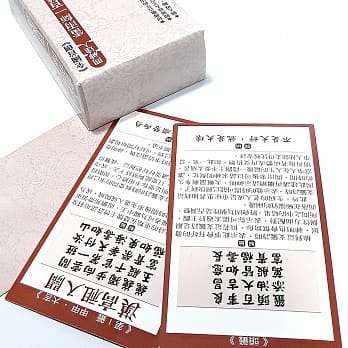

过去,少有深入研究旧城城隍庙的历史沿革,以及左营各聚落间之关系演进。本书透过城隍庙「与地方荠英之间关系」、「出巡历史演变与民俗课题」及「文化资产修复」三个面向,再现其间脉络。

著者信息

李橙安

1978年出生于左营洲仔庄,国立高雄师范大学成人教育研究所硕士毕业,目前为高雄市凤山社区大学校长;2001年设立「洲仔清水宫资讯网」,2006年创设「台湾传香」资讯网。2012年以「左营凤邑旧城城隍庙『十三角落』祭祀圏之研究」入选「写高雄——年轻城市的微历史」计画,于2013年正式出版。2016年提报「旧城城隍出巡」为本市重要民俗,并于2018年经高雄历史博物馆审查通过。

邱延洲

高雄凤山人,国立成功大学历史系博士候选人,现为草地人民俗文化工作室执行长。研究专业为鸾堂信仰、民间宗教,民俗文化资产等,专书撰有《台湾凤邑儒教联堂的飞鸾劝化与社会网络》、《覆鼎金物语:高雄市墓葬史初探》;亦有十数篇有关鸾堂信仰、民俗文化资产、小法科仪之单篇文章发表。近年,专注于民俗文化资产保存与维护的探讨。

周志明

1975年出生于台南,国立云林科技大学文化资产维护系研究所毕业,原服务于文化部文化资产局文化资产保存研究中心,在助理研究员期间专注于国内建筑彩绘、寺庙文物及考古遗物的保存科学研究,现为采牧士山房负责人。截至目前已完成连江县、金门县、台南市及嘉义市等地区的寺庙祭祀文物的维护案例。

图书目录

序言

壹、从清代官庙走入民间社会的共同治理

一、城隍信仰与凤邑旧城城隍庙之肇始

二、旧城城隍庙重修与十三角落仕绅之参与

贰、旧城城隍庙十三角落组织及其公庙简介

一、十三角落组织管理型态之形成

二、十三角落公庙简介

参、凤邑旧城城隍出巡与市定民俗

一、日治时期由官方与民间共同催生之城隍出巡

旧城城隍出巡的科期与内涵

二、丙申科旧城城隍出巡主要仪式与阵头

三、市定民俗的登录与形塑历程

肆、凤邑旧城城隍庙戊戌年重修与彩绘保存

一、旧城城隍庙戊戌年重修与文物保存

二、门神彩绘保存修复

伍、参考文献

陆、附录

一、责任有限旧城信用合作社发起人员名单

二、旧城城隍庙重建委员身分一览表

三、民国五十七年岁次戊申科旧城城隍庙庆成建醮大典纪念碑

四、民国八十五年四月一日旧城城隍庙庆成建醮收入支出结算碑

五、十三角落公庙兴建年表

图书序言

高雄是少数同时拥有二座城池以及二座城隍庙的城市,尤其是位于左营的凤山县旧城,其规模与周边聚落祠庙之完整,放眼全国可说是绝无仅有。为了做好文资保存,带动城市发展,高雄市政府与文化部于二〇一六年底推动「再造历史现场──见城计画」。以考察旧城遗址、保存文化资产、再现聚落文化、推动观光游憩等方式,重新连结土地与人民的历史记忆,找回城市的光荣感。然旧城的再现,除了旧城考古上所做的努力外,更重要的是周边聚落的参与,以及文化特色上的展现。

凤山县旧城古称「兴隆庄」,因先民相继入垦发展成「里」,后因人口不断增加再分为「兴隆内里」与「兴隆外里」。虽然兴隆内、外里一词随着日治时期区里重新划分而走入历史,但位于旧城北门外的凤邑旧城城隍庙却透过信仰及其背后社会网络的连结,不仅完成了城隍庙的重建,更因此带动了兴隆内、外里十三角落及其庙宇文化的保存。

旧城城隍庙之出巡,肇始于大正七年,由当时左营区长郑新芬所发起,其规模堪称南台湾城隍信仰一大盛事。郑新芬除担任左营区长一职,因其经商有成,更与谢耀麟等地方仕绅发起筹组「责任有限旧城信用组合」,甚至利用旧城城隍庙做为办理社员会议之空间,而旧城城隍出巡之倡议,郑新芬认为除了透过迎神赛会达到振兴商况之目的,透过城隍庙之经营可与地方仕绅产生连结、带动地方之治理。

旧城城隍庙于战后发起重修, 碍于当时民力尚待复甦, 延至民国五十一年由仕绅谢耀麟发起,并延续日治时期地方共同参与之精神,採用十三角落共同鸠资重建的方式进行推动,整体工程委託台南吴横先生进行设计,更麟聘潘丽水先生进行彩绘,迨落成后由谢耀麟等仕绅倡议,邀集积极参与重建的十三个地方公庙共同进行管理委员会之筹组,成为全国唯一由十三个角头共同管理的城隍庙。

「旧城城隍出巡」分别于民国三十九年、四十七年、五十八年、六十年及六十六年举行,曾有约十年之停滞,民国八十六年到一〇〇年之间则採三年一次办理,最近一次为民国一〇五年。因其丰富的历史沿革与特殊的信仰文化,一〇七年经高雄市政府公告为「市定民俗」,旧城城隍庙本体建筑也于一〇七年十二月展开本世纪以来最大规模之重修。

本书详细描述旧城城隍出巡的历史脉络,再现了旧城城隍庙与地方社会网络的连结,梳理旧城城隍庙经营背后与地方治理的多重关系。同时也希望此一精神延续至文化资产的保存,透过重修庙宇、推广民俗和保存文物,带动起十三个角落的共同参与。

图书试读

神明出巡时,经常可见神轿前有各式阵头或仪仗,这不仅是为了增添热闹气氛。庙会活动中的各种阵头都具备不同的功能与独特意义。据旧城城隍庙庙方表示,丙申科城隍遶境出巡时,为降低阵头重叠性,增加丰富度,十三角落各公庙的阵头并非由各庙自行聘请,而是由旧城城隍庙统一聘请之后再分配予各庙,大幅降低庙宇对聘请阵头一事主导性。不过可以看到,十三角落中如元帝庙、店仔顶慈德宫,分别还保有了属于自己的宋江阵及水牛阵,以下分别介绍城隍庙神尊驾前的仪仗和阵头:

1 十二进士班

十二进士是仿造古时衙门编制而来的,由十二位身穿黑袍人员或背或持着火签、大刀、鍊枷、夹枷、藤条及板枷,旧城城隍庙十二进士班前又另有哨角、马头锣。不论是十二进士抑或者是哨角马头锣,皆是借着装扮和其具震撼力来扫除不净,为主帅开路。

2 执事牌

旧城城隍出巡时使用的执事牌共有三对,分别写着「肃静」、「回避」、及主神「旧城敕封显佑伯」字样,平时摆放在庙内两侧。此仪仗行伍,系由古代官员出巡时,轿前之旗牌演变而来,从前是为了让民众在远方就能得知前有官员到来,替官员开路,警告闲杂人等速速回避,莫来捣乱。现代意义与古时相去不远,主角则从官员转化成神祇,各地神明出巡也可常见到此类仪仗队伍。

3 谢、范将军

谢、范将军与文武判官、日夜巡官相同,为城隍爷的驾前一对部将。平时谢、范将军神将就安奉于正殿两侧供信众膜拜,出巡时祂们则走在城隍爷轿前担任护卫工作。此外,沿途可见二位将军持虎牌与火签替民众「祭改」,更有许多民众争相索取祂们身上的平安饼,希望借此能获得将军和城隍爷的庇佑。

4 水牛阵

水牛阵乃是店仔顶慈德宫之阵头,系由旧城城隍庙向慈德宫聘请,作庙内福德正神驾前的阵头。水牛阵与赤牛(黄牛)阵皆属「斗牛阵」,差异在于,水牛阵多属业余的「庄头阵」(慈德宫水牛阵即是一例),而赤牛阵则多半为职业阵头。斗牛阵表演内容大致是以两个牧童牵牛吃草,突然两头牛打斗起来为主轴,最后连两位牧童也卷入这场混战中,一阵混乱后才又握手言和,牵着牛只各自离开,可说是趣味性极高的阵头。

用户评价

《凤邑旧城城隍出巡:信仰与地方再现》是一本让我沉醉的书。作者用一种充满人文关怀的笔触,描绘了凤邑旧城城隍出巡这一独特的文化景观。他将严谨的学术分析与生动的叙事语言融为一体,带领读者深入探索这一地方信仰的深层含义。我被书中对“地方再现”这一概念的阐释所深深吸引。作者认为,地方的形象并非静态存在,而是通过人们的实践、记忆和情感的互动而不断被建构和重塑。 城隍出巡,正是凤邑旧城“地方”得以被不断“再现”和强化的关键时刻。它不仅仅是宗教仪式的重复,更是地方历史、文化、记忆的活态传承。作者对仪式过程中各个细节的精细刻画,从神像的塑造到民众的祭拜,从鼓乐的响起到底层民众的参与,都充满了画面感和感染力。他让我们看到,信仰如何与日常生活融为一体,如何成为维系社区认同、构建集体记忆的重要载体。这本书提供了一种看待地方文化的新视角,它让我们意识到,即使在现代化的浪潮中,传统信仰依然能够以其独特的方式,凝聚人心,传承文脉,赋予“地方”以更深厚的意义和生命力。读完此书,我仿佛对凤邑旧城有了更深刻的理解,也对地方文化的韧性与魅力有了更深的敬意。

评分读罢《凤邑旧城城隍出巡:信仰与地方再现》,我内心激荡,仿佛亲历了一场穿越时空的文化盛宴。作者以其精湛的叙事技巧,将一个看似传统的宗教仪式,赋予了全新的生命与深度。他并没有停留在表面的描述,而是深入剖析了城隍出巡背后所承载的丰富文化意涵。在我看来,这本书最大的魅力在于它所呈现出的“地方再现”概念。作者通过对出巡活动各个环节的细致描绘,以及对参与者动机和情感的深刻洞察,成功地重塑了一个活生生的凤邑旧城。 我尤其欣赏作者在处理信仰与地方性之间的关系时所展现出的敏锐度。他让我们看到,城隍信仰并非是一种僵化的教条,而是与地方的地理环境、社会结构、历史变迁紧密相连,不断演化、再生。书中对信徒们个体故事的穿插,更是让这种信仰充满了人情味,让我们得以窥见普通人在这个信仰体系中的位置,以及他们如何通过参与仪式来寻求慰藉、建立社群、表达对家乡的热爱。这种对微观个体经验的关注,让宏大的文化叙事变得更加触手可及,也更加动人。整本书读下来,感觉像是跟随一位经验丰富的老者,漫步在凤邑旧城的街头巷尾,听他讲述那些关于信仰、关于生活、关于这座城市古老而又新鲜的故事。

评分我一直对那些能够将历史与现实、宏观与微观巧妙结合的书籍情有独钟,而《凤邑旧城城隍出巡:信仰与地方再现》无疑达到了这样的高度。作者的笔触细腻且充满力量,他以凤邑旧城的城隍出巡为切入点,为我们打开了一个关于地方信仰、集体记忆与文化传承的宏大叙事。这本书最大的特点在于其对“地方”概念的深刻理解。作者认为,地方并非仅仅是一个地理空间,更是一个充满意义、由人们共同建构和体验的文化场域。 城隍出巡,在这个意义上,成为了凤邑旧城“地方”得以被“再现”和强化的重要时刻。它不仅是一场宗教活动,更是一次集体记忆的唤醒,一次地方认同的强化,一次社区凝聚力的凝聚。作者在书中对仪式过程的描绘,生动而具体,仿佛让我们置身其中,感受着那份庄重与喜悦,感受到神明庇佑的力量,感受到乡土的温度。他对参与者不同身份、不同动机的分析,也使得整个叙事更加立体和真实。这本书让我深刻体会到,传统信仰如何在潜移默化中塑造着一个地方的文化肌理,又如何在时代变迁中焕发出新的生机。它不仅仅是一本学术著作,更是一曲关于地方情感与文化生命力的赞歌。

评分翻开《凤邑旧城城隍出巡:信仰与地方再现》这本书,我仿佛被一股古老而深邃的力量所吸引,瞬间置身于那个曾经辉煌却又充满市井气息的凤邑旧城。书中的文字如同陈年的老酒,越品越有味道。作者以一种近乎虔诚的态度,勾勒出城隍出巡这一地方性节庆的独特风貌。这不是简单的事件记录,而是对一种集体记忆、一种精神寄托的深度挖掘。我能感受到作者在字里行间流露出的对这片土地深厚的情感,他不仅仅是一个观察者,更像是一个参与者,用他的笔触,将那些被时间冲刷得模糊的场景重新鲜活起来。 他笔下的城隍,不再是高高在上的神祇,而是与凡人息息相关的守护者。出巡的过程,更像是一场盛大的社会互动,融合了宗教仪式、民俗表演、地方社区的凝聚力以及个体的情感投射。我仿佛能听到鼓乐齐鸣,看到人们脸上虔诚的笑容,感受到那一股股涌动着的,对秩序、对庇佑、对生活的热切期盼。作者对细节的捕捉尤为出色,从神轿的雕饰到信徒的服装,从祭品的种类到祈福的仪式,无不展现出他对地方文化精髓的深刻理解。他巧妙地将历史的厚重感与现实的鲜活感融为一体,让读者在阅读过程中,不仅能了解到城隍出巡的由来和演变,更能体会到这种信仰是如何渗透到凤邑旧城居民的日常生活,成为他们身份认同和情感归属的重要组成部分。这本书带来的不仅仅是知识,更是一种情感上的共鸣,一种对传统文化生命力的惊叹。

评分《凤邑旧城城隍出巡:信仰与地方再现》是一本让我耳目一新的著作。作者以其独到的视角和深厚的学术功底,为我们呈现了一个关于信仰与地方文化交织的生动图景。他并没有将城隍出巡简单地视为一个历史事件或宗教仪式,而是将其置于更广阔的社会文化语境中进行考察,探讨其在地方认同建构、社区凝聚力维系以及文化传承中的重要作用。 书中对“地方再现”的解读,尤其令人印象深刻。作者强调,地方的形象并非一成不变,而是通过人们的实践、记忆和情感不断被建构、重塑。城隍出巡正是这样一个重要的“地方再现”场域。通过这一仪式,过去与现在得以连接,神圣与世俗得以交融,个体与群体得以认同。作者对仪式的每一个环节都进行了细致的考察,包括其象征意义、参与者的角色分工、以及仪式活动所引发的社会效应。这使得我们能够从更深层次理解,为何这样一个传统仪式能够持续吸引一代又一代的凤邑居民参与其中,并在当代社会依然具有强大的生命力。这本书提供了一种理解地方文化的新视角,它让我们看到,即使在快速变化的现代社会,传统信仰依然能够扮演着重要的角色,塑造着人们的精神世界和地方认同。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有