具体描述

全世界有超过千万人没有国籍,他们「不能被看见」;

我写下他们的故事,因为他们没办法为自己说话。

——幸佳慧

他们叫红茶、绿茶、奶茶;她们叫春天、夏天、秋天、冬天;他们有太阳、月亮、星星、小山、小河;荔枝、苹果、葡萄、芭乐,他们是平平、安安、方方、正正、来来、去去。

我们的生活用语,是一个个本该灿烂的生命;

他们在我们身边,但他们是「没有名字的孩子」。

无国籍移工的小孩,写下一首又一首诗,

他们说自己的人生是借来的,是多出来的,是透明的:

我是一抹幽魂,飘在自己家乡的上空。

我是一只绵羊,圈在没有门的栅栏里。

像我这样的人,掌握不了自己的命运。

※本书取材自非营利网路媒体《报导者》之深度报导

※感谢「社团法人台湾关爱之家协会」协助作者及绘者取材相关工作

本书特色

本书是台湾第一次将国内无国籍儿童现况,以文字创作的绘本形式出版的作品,期望让更多读者知道无国籍移工儿童的故事,让那些没有名字的、透明的小孩受到保护及更多重视。

名人推荐

小野(作家)、李伟文(作家、医师)、何荣幸〈非营利网路媒体《报导者》创办人及总编辑〉、邱显智(人权律师)、番红花(作家)、张正(一起梦想公益协会祕书长)、黄哲斌(资深媒体人)、黄筱茵〈儿童文学工作者〉、刘克襄(作家、《报导者》文化基金会董事)

「儿童人权教育不能等,期待这本亲子共读的绘本,能让更多人关切移工家庭处境,让我们的儿童从小就懂得尊重不同族群,以及关心其他儿童的基本人权。」——何荣幸〈非营利网路媒体《报导者》创办人及总编辑〉

一个理性的社会,不因个人的先天条件而骤下结论;一个感性的社会,能以每个人的先天条件而给予不同机会。 ——张正(一起梦想公益协会祕书长)

「台湾已实施《儿童权利公约施行法》,然而,无国籍儿童的故事,让我们看到儿童人权还有偌大的缺口。《国籍法》等相关法令应与时俱进,以儿童最佳利益为优先考量,莫使无国籍儿童过着没有未来的人生。」 ——冯季眉〈字亩文化社长、总编辑〉

这是个温柔的故事,也是个残忍的故事。但愿,没有孩子是透明的,但愿,他们都能被爱,被看见,被照顾。——黄哲斌〈作家〉

「所有的孩子,不分出身,都应该像我们珍爱的家人那样受到照顾与保护。」——黄筱茵〈儿童文学工作者〉

「 同样的小星星

他们离我们最为遥远

因而黯弱的失去了光芒

彷彿连升空的机会都不存在

但只要从不同的位置和角度关心

他们也会悬垂在天空闪烁

跟我们平常所见的一样明亮 」

——刘克襄(作家、《报导者》文化基金会董事)

(依推荐人之姓氏笔画排列)

著者信息

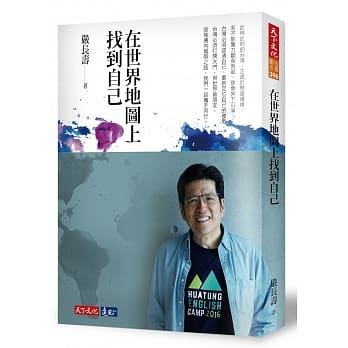

幸佳慧

成大中文系、艺术研究所毕业。进入社会担任童书编辑、阅读版记者后,觉得所学不足以解释观察到的社会问题,于是又继续前往英国学习,获得儿童文学的硕士跟博士学位。在学术的研究历程中,从未间断文学的创作与评论,出版的文类包括文学旅游导读《掉进兔子洞》;传记类《走进长袜皮皮的世界》;阅读教养类《用绘本跟孩子谈重要的事》、《亲子共敖一锅故事汤》;绘本《大鬼小鬼图书馆》、《亲爱的》、《希望小提琴》;少年小说《灵魂里的火把》……作品获得金鼎奖、国家文化艺术基金会文学创作奖等奖项的肯定与鼓励。

二○一一年学成归国,在家乡台南成立「葫芦巷读册协会」,着手全民阅读的基础建设,尤其致力提昇婴幼儿与儿童的阅读力。她的梦想是:有一天能找到一片乐土。

绘者简介

陈昱伶

喜欢运用各种媒材创作,追寻有温度的视觉感,「看着事情发生,然后感受。」,借由绘画呈现环境与自身的关系,让你看见那些看不见的。

图书目录

图书序言

愿每个孩子都能面向阳光

◎黄筱茵〈儿童文学工作者〉

这是一本读了以后让人心情波动不已的诚挚作品。当我们悉心呵护自己的孩子,有远比你想像中更多的孩子因为没有身分与国籍,过着叫人心疼的艰苦日子。他们没办法去上学,生病了也没办法去看医生。虽然教会或好心的人可能接济他们,因为没有身分衍生的诸多复杂生活与心理问题,让这些孩子成为透明的小孩,一辈子漂浮在看不到尽头的茫茫海潮中,靠不了岸,回不了家。

佳慧写出这些孩子的失落与盼望。不论他们的父母是不是留在他们身旁,一个个透明小孩的故事其实也道出劳力与阶级网络下,整个世界与世代必须勇于面对承担的责任。所有的孩子,不分出身,都应该像我们珍爱的家人那样受到照顾与保护。这些孩子的父母是流离失所的无国籍移工,由于经济因素,为其他国家提供各种劳力服务。这些移工的孩子辗转产生的身分问题,实际上是我们所有享有他们隐性劳动力服务与贡献的人们,应该细细思量,并且设法努力解决的共业。

书中呈现出一个接一个孩子的面容,一如在阳光下让我们看见一朵又一朵原本应该尽情绽放的花。在法律制度与国际社会结构阴影下求存的孩子们,应该被正视,应该得到义无反顾的协助。儿童人权的健全支援系统,彰显的才是公义社会追求的价值,与所有相信爱与希望的人渴盼伸出双手拥抱的目标。

谢谢这个世界一直有人努力为了让所有儿童受到应得的照料与保障奋斗不懈,谢谢这样一本深情的书诞生。请每一个亲爱的你,把所有孩子当成自己的孩子,他们是世界的孩子,是我们宝贝的孩子。

作者的话

我叫幸佳慧,我想写下他们的故事,因为他们没办法为自己说话。

目前全世界有超过千万人没有国籍,他们没办法去上学、看医生、找工作、开立银行帐号,与结婚。事实上,每十分钟地球就有一个这样无国籍的小孩出生。当你读完这本书,就有两、三个像前面说的那些孩子哌哌坠地。

战争、移动工作、政治迫害等因素都会造成无国籍的流浪人口,如果没有人帮助、正视他们的困境,这些人从出生的摇篮到死去的墓地,就得在暗黑中摸索爬行。

这十几年来,有大量离乡背井来台湾工作的移工,分摊我们建设发展的工作。因为一些原因,他们在台湾生下孩子,但这些孩子却被迫推进这条漫长而暗黑的路。

因为他们「不能被看见」,所以数量比我们知道的、想像的还多得多。

我们有责任看见他们、为他们说话,因为世界上每个孩子都应该有所归属,属于保护他们平安快乐长大的权利,属于无差别的平等,属于无隐藏的光,属于无国界的爱。

后记

《报导者》为何报导「无国籍移工儿童」的故事?

◎何荣幸

《报导者》是由资深媒体人何荣幸等人创办的非营利网路媒体,2015年12月16日上线,致力于各项公共议题的深度调查报导,依靠社会捐款维持独立运作,上线第一年就荣获台湾最重要的新闻奖──卓越新闻奖肯定。

由于长期关注人权议题,《报导者》记者简永达、陈贞桦有一次在採访「关爱之家」时发现,有一位个子特别小、步伐还有些不稳的儿童,总会摇摇摆摆地走到记者面前,然后伸长了手喊:「抱抱」。

跟保母以及移工妈妈聊天后,记者才知道这位小朋友背后令人心碎的故事。简永达及陈贞桦很想知道,台湾究竟有多少「无国籍的移工宝宝」?以及他们被卡住的人生故事。

然而,调查採访的每一步都碰到困难。

两位记者花了很多时间寻找故事主角,打了无数电话找受访者,有时被拒绝、冷漠以对,而感到丧气。很难取得的还有政府资料,他们反覆联络国健署、户政司、移民署等单位,才取得非本国籍新生儿人数重要数据。

此外,两位记者读遍《国籍法》、监察院报告以及国内外研究,发现无国籍移工宝宝在全球普遍发生,联合国难民署甚至为此发佈数份报告,但台湾只有极少数人知道无国籍孩童的情况。

2016年8月22日,《报导者》刊出「无国籍的移工小孩──『没有名字』的孩子们」报导,感谢幸佳慧小姐改编故事、陈昱伶小姐绘制插画、字亩文化用心出版。儿童人权教育不能等,《报导者》期待这本亲子共读的绘本,能让更多人关切移工家庭处境,让我们的儿童从小就懂得尊重不同族群,以及关心其他儿童的基本人权。

图书试读

叫黑皮,只要有人对他说话就笑得像铃铛。

黑皮出生后只看到他妈妈一眼,就来到这里了。

没有人知道他母亲是谁,医院登记表格上是借来的名字。

但黑皮一点都不在意,起码现在不在意。

他正忙着学走路,跌倒了爬起来,还是咧开嘴笑得响叮当。

那清脆的铃铛声,能暂时赶走屋里忧伤的乌云。

「黑皮黑皮,在还能无忧无虑时,尽量笑吧!」

「如果笑声可以帮黑皮找到新家,一定好多人要他。」

她,2岁3个月 大

叫弹珠,因为她一双眼睛像玻璃弹珠,

她的眼一瞇、嘴一笑,五彩的泡泡就会满天飞落,

让人也想跟着弹珠泡泡起舞。

两年多前,她的妈妈在朋友家自行生产,但流血过多,朋友把她送进医院。她昏迷好几天,醒来后说要去看看她的孩子,可是她一出病房就不见了。几天后,婴儿被送到育幼院,大家看到那双大眼睛,就叫她弹珠妹。

弹珠妹有很多人爱她,她去过科博馆,到海生馆过夜、爬到树上找糖果、到海边玩沙堡,还被人抱着攀岩、溯溪,其他幸福孩子会做的事,她样样没少。她也爱着身旁的人,看到有人跌倒会过去给他拍拍说「唿唿」。

弹珠妹跟育幼院其他的孩子一样,他们的父母有不能照顾他们的苦衷,但他们来到这里受到同等的照顾跟爱护。不一样的是,弹珠妹没有属于这个地方的身分,别的孩子要上学很容易,但她要上学却很麻烦。而且,不管她把自己的生命活得像弹珠一样明亮缤纷,18岁以后依旧只是个透明人。

「每个孩子都有把生命过得充实精彩的权利,为何弹珠妹不行?」

「很多人想给弹珠妹一个家,给她身分,为何就偏偏那么难?」

她 16岁4个月 大

叫念念,大家都说她是个特别的小孩。

她的妈妈是个看护工,照顾一个长年卧病在床的植物人。他们的邻居是个卖臭豆腐的阿嬷,念念的妈妈很喜欢吃臭豆腐,有空就帮阿嬷招唿客人,她从阿嬷和客人身上学会一些台语。

阿嬷后来发现她身上常常有瘀青,问她才知道原来雇主的儿子会欺负她。念念还没出生,大肚子的妈妈就丢了工作,阿嬷偷偷收留她,要她先安心生下孩子。

妈妈生下念念没几天,一个天空昏暗的早晨,阿嬷从市场买菜回来,发现她的床上躺着念念、一包钱和一卷卡带。

用户评价

这本书的封面设计就深深吸引了我,那种朦胧而又带着一丝坚韧的画风,仿佛直接触碰到了那些“透明”孩子们的心灵。我迫不及待地想要翻开,去了解那些在夹缝中成长的生命。我一直对社会边缘人群的故事非常感兴趣,总觉得他们的经历往往被主流叙事所忽略。这本书的书名就点明了主题,让我对接下来的阅读充满了期待。我希望能够看到作者如何用细腻的笔触,描绘出这些孩子们不为人知的日常,他们的困境、他们的挣扎,当然,也包括他们内心深处的光芒。我猜想,这一定是一本充满力量的书,能够唤醒我们内心深处的同情和反思。我渴望通过这本书,去理解那些看不见的“他者”,去看见那些被遗忘的生命。这种好奇心驱使我,让我对这本书充满了预设的感情色彩,我期待着它能成为我阅读清单中的一抹亮色,带来深刻的触动和长久的思考。

评分这本《透明的小孩》给我的第一印象是它所探讨的议题的深刻性。在当今全球化浪潮席卷的时代,无国籍儿童的生存状态是一个不容忽视的社会现实。我猜测这本书会以一种非常写实的方式,展现这些孩子们所面临的诸多挑战,从身份认同的缺失,到教育、医疗等基本权利的剥夺,再到他们如何在陌生的土地上,寻找属于自己的一席之地。我期待作者能够深入挖掘他们的内心世界,去描绘他们是如何在不被承认的现实中,保持童真,寻找希望的。这种“透明”并非意味着他们的消失,而是他们无声的呐喊,是他们渴望被看见、被理解的强烈愿望。我希望这本书能够成为一个窗口,让我们能够窥见那些被遮蔽的角落,用我们的目光去温暖那些在黑暗中摸索的生命,并激发我们对相关社会问题的关注和行动。

评分这本书的书名《透明的小孩》,让我联想到一种既脆弱又坚韧的生命形态。我预计,这本书将带领我走进一群特殊孩子的世界,他们或许因为父母的身份、迁移的经历,而处于一种“无国籍”的状态,仿佛漂浮在社会边缘的孤岛。我期待作者能够用饱含同情和理解的笔触,去描绘这些孩子们的日常生活,他们如何适应陌生的环境,如何在不被完全接纳的社会中寻找归属感,以及他们内心深处所涌动的,对被看见、被理解的渴望。我猜想,这本书的故事会充满了细腻的情感,可能会有心酸,但更会折射出人性的光辉和生命的力量。我希望通过这本书,能够更深刻地理解这些“透明”的生命,并反思我们如何才能为他们创造一个更加包容和有爱的世界。

评分我之所以选择这本书,很大程度上是因为我对“无国籍”这个概念本身就充满好奇和思考。在国际社会日益连接的今天,竟然还有孩子们因为各种原因,无法获得国籍,这本身就构成了一种悲剧。我非常期待这本书能够以一种非常人性化的视角,去展现这些孩子们所经历的独特困境。我猜想,作者可能会通过一系列的故事,来描绘这些孩子们在不同境遇下的生活状态,他们可能在一个国家出生长大,却不被那个国家接纳,他们的未来充满了未知和不确定性。我希望这本书能够让我们深刻地认识到,每一个孩子都应该拥有一个合法的身份,都应该享有平等的权利。这本书的出现,对我而言,不仅仅是一次阅读体验,更是一次对社会公平和人道主义的重新审视。

评分读这本书之前,我脑海中已经构筑了许多画面。我设想,那些“透明的小孩”可能像风中的蒲公英,没有根,随风飘荡,却又孕育着生命的种子。我猜测,他们的童年或许少了几分色彩,多了几分忧虑,但却可能比我们想象的更加坚韧和成熟。这本书的书名“透明的小孩”,本身就带有一种诗意和隐喻,让我联想到那些被看见却又仿佛不存在的群体。我期待作者能够用一种非常贴近生活化的语言,将这些孩子的故事娓娓道来,不带任何宏大的叙事,只是聚焦于他们的个体生命体验。我想知道,他们是如何定义“家”的?他们在玩耍时,是否也会因为身份的问题而感到困扰?他们的梦想,是否也和我们一样,充满了色彩和远方?这本书给予了我太多想象的空间,我渴望在字里行间找到那些属于他们的,最真实的答案。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有