具体描述

更必须掌握「Big History大历史」,更宏观、开阔、全面、完整的人类历史图像叙述!

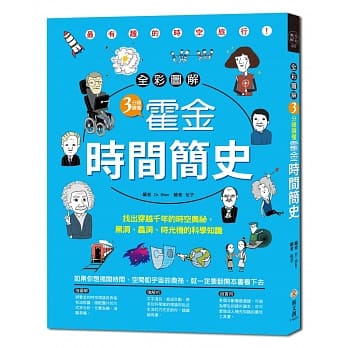

大卫‧克里斯钦开创大历史学派「Big History大历史」开山之作

2005年荣获西方历史协会年度最佳世界历史图书奖

(The World History Association Book Prize),畅销迄今!

比尔‧盖兹强力推荐、斥资千万倾力支持,

针对欧美中学生、大学生、教师设计全球公开线上课「Big History大历史计画」!

《时代週刊》、《卫报》、《新科学家》、《美国科学家》好评如潮

打通时间线,更新世界观,引发认知革命的「Big History大历史」开山之作,将人类的历史置于生物圈甚至整个宇宙历史,讲述从宇宙大爆炸至今,宇宙、地球、生命、人类长达130亿年的大历史。大卫‧克里斯钦开创大历史学派,创造跨领域跨知识的影响力,畅销迄今!

《Big History大历史:跨越130亿年时空,打破知识藩篱的时间旅图》讲述从大爆炸到地球形成,生命起源到现代文明长达130亿年的历史,将人类史融入整个宇宙的时间线。它是新一轮的认知革命,比尔‧盖兹斥资千万倾力支持的全球公开课「Big History大历史计画」(Big History Project),向全世界推广大历史教育;他高度赞赏大历史改变了我们看待世界的方式。全球史奠基人威廉‧麦克尼尔,将大卫‧克里斯钦的《Big History大历史》誉为媲美牛顿「万有引力定律」、达尔文「进化论」的经典着作;既有《人类大历史》的宏观视野,也有《时间简史》和《物种起源》的知识深度,建立起整个世界起源直至未来的时间架构。

大卫‧克里斯钦的「Big History大历史」提供人类一种新世界观,更新了我们对历史和现实的认知。他在《Big History大历史》中完美结合了自然史与人类史,重新定义时间和历史:从宇宙大爆炸开始说起,多尺度考量宇宙、地球和人类的历史演进,整合人类共同的知识财富,弥合人文科学与自然科学的断裂;打破知识学科界线,摒弃针孔式的世界观,抵制知识碎片化,综合天文学、生物学、考古学、物理学、历史学等多门知识,成为一门跨领域跨学科的新知识。

与传统世界史不同的是,大卫‧克里斯钦倡导的「大历史」不再局限于民族、地区、国家的历史,而是将人类史视为宇宙历史的一个章节,重新定位人类在宇宙演化进程中的历史座标。因此「大历史」深刻影响了大众读者对人类历史的认知。

大卫‧克里斯钦:我对大历史能否蓬勃发展深具信心,部分是因为它显然是有这样的本事,就像完形转换(gestalt switch),可以协助学生与学者用新的方式来关照熟悉的事物。另一个让我深具信心的原因,就在于过去二十多年来,有一小群协助建构起这个领域的学者所奉献的精力、智慧、慷慨与冒险精神。建构大历史,还真的是集体学习的具体实践。

著者信息

大卫‧克里斯钦(David Christian)

历史学者,开创以「宇宙大爆炸」为开端的「Big History大历史」。将人类历史置于宇宙演化的宏大背景之下,以一种高屋建瓴的气势,俯瞰人类历史发展全貌。着名历史学家威廉‧麦克尼尔曾将他的理论与牛顿、达尔文的成就相提并论。

不仅在学术领域取得非凡成就,「Big History大历史」观改变了许多人看待历史的方式。比尔‧盖兹在看到所讲述的「大历史」课程后,斥资1000万美元打造「Big History大历史计画」(Big History Project),影响了美澳荷韩英等数十个国家的年轻读者。曾通过TED、达沃斯论坛等,向人们介绍「Big History大历史」;TED演讲名为《18分钟人类史》(The History of Our World in 18 Minutes)。

译者简介

拾已安

台湾大学外国语文学系学士、中正大学外国语文研究所硕士。中台科技大学应用外语系讲师,教授中英翻译课程。

译作有《看得到的世界史》、《音乐怎么听,最有疗效?》、《父亲重不重要?让科学告诉你!》⋯⋯等。

E-Mail: ian.shyr@gmail.com

王若馨

纽约市立大学研究中心电影研究硕士、政治大学新闻所硕士及台湾大学社会学系毕,译作有《研究方法的基础》等,曾任报社编译,现于纽约担任新闻记者。

图书目录

谢辞

二○一一年版序言

导言:现代的创世神话?

一、无生命的宇宙

第一章 第一个三十万年:宇宙、时间与空间的起源

第二章 星系与恆星的起源

第三章 地球的起源与历史

二、地球上的生命

第四章 生命的起源与演化论

第五章 生命与生物圈的演化

三、早期人类的历史:许许多多的世界

第六章 人类的演化

第七章 人类历史的起源

四、全新世:分散的世界

第八章 集约化与农业的起源

第九章 从控制自然到控制人类:城市、国家与「文明」

第十章 农耕「文明」时代的长期趋势

五、现代:一个世界

第十一章 走向现代

第十二章 全球化、商业化与创新

第十三章 现代世界的诞生

第十四章 进入二十世纪后的大幅加速

六、未来面面观

第十五章 未来的可能性

附录一 定年技术、大事纪与年表

附录二 混沌与秩序

参考书目

图书序言

《Big History大历史:跨越130亿年时空,打破知识藩篱的时间旅图》将自然史与人类的历史结合成一篇独一无二、宏伟壮丽而又清楚易懂的故事。这项伟大的成就,犹如牛顿在十七世纪运用等速运动定律将地球与天体彼此统合,甚至能与达尔文在十九世纪利用单一进化过程把人类与其他生命形式结合在一起的成就相提并论。

大卫‧克里斯钦在本书第一章所涉及的自然史,根本就是早期博物学的延续与转化。这段历史大约起始于一百三十亿年前的大爆炸(the big bang),而根据二十世纪宇宙学家的推测,我们所居住的宇宙就是从那时候开始扩张及变化。随着时间与(也许再加上)空间开始出现,物质与能量彼此分离、以不同的密度散布在整个空间当中,不同的能量流造成强弱不等的作用力,而这样的过程一直持续到现在。物质在引力的作用下凝结成许多局部团块,变成了光芒四射的恆星,并汇集而成各个星系,围绕着这类结构的周围便出现了新的复合体与能量流。接着,约莫在四百六十万年前,环绕着某颗恆星(也就是我们的太阳)旋转的行星─地球─形成了,并很快就成为一切生命形式进行更复杂演化过程的所在地。仅仅到了二十五万年前,人类才又新增了另一种层次的行为能力:运用语言与其他符号,形成了一种克里斯钦所说的「集体学习」(collective learning)。这就让此后的人类社会拥有共同协作的独特能力,对于各自周围的生态系统进行改变,并陆续拓展出各不相同的生态区位,时至今日,形成了围绕着我们的单一全球体系。

克里斯钦以这种方式将人类的历史纳入了近来才被详尽阐明的宇宙自然史范围,也算是二十世纪的一项知识创举。因为就在物理学家、宇宙学家、地质学家与生物学家尝试对自然科学赋予历史性描述的同时,人类学家、考古学家、历史学家与社会学家也忙着拓展人类如何在地球上大展身手的相关知识。他们的研究溯及既往,范围几乎扩及整个地表,涵盖了採集食物的族群、早期农民以及一些未能留下文字纪录而被排除于十九世纪以文献为凭的「科学史观」之外的其他民族。

多数历史学者并不关注「史前阶段」(prehistory)或那些不谙读写的族群过着什么样的生活,而只是一如既往地忙着自己专业领域里的论证。综观整个二十世纪,这些论证以及对于大量欧亚民族和一些非洲和美洲印第安民族文献的研究,不仅大幅增加了历史资料的总体数量,同时也扩展了我们对于地球上那些都市化、懂读写和已开化民族之成就的认识。有些世界史历史学者,就如同我本人这样,曾试图汇整这些研究,以期能更适切地以宏观角度来描述人类的伟业;有些历史学家也探讨过人类活动对生态的影响。我甚至还写过一篇纲领性的论文〈历史与科学世界观〉(“History and the Scientific Worldview”, in History and Theory 37, no. 1 [1998], pp.1-13)来描述自然科学已出现的进展;我还向历史学家提出挑战,要他们大胆归纳,将自身的学门与早已暗中进行的自然科学历史化结合在一起。有好些个学者,事实上,也正在朝这个目标努力。但在我开始与大卫‧克里斯钦互通书信时,才知道已经有历史学者正在撰写这么一部着作了。

克里斯钦的成就真正让人感到惊讶之处在于他在每个层面都找到了类似的转换模式。例如,关于恆星与城市,他是这么描述的:

在宇宙初开之时,引力吸住了原子,并将它们塑造成诸多恆星与星系。在本章所叙述的年代里,透过某种社会的引力,我们会看到零散的农民社群如何被形塑成城市与国家。随着农业人口聚集成数量更大、密度更高的社群,不同团体间的互动增加、社会压力上升,这点与恆星的形成有极其惊人的相似之处,尔后新的结构、连同新层次的复杂性因此倏然出现。与恆星一样,城市与国家会重新组合,并为其重力场内的较小个体提供能量。

他在这本非比寻常的着作结尾,也提出了值得仔细斟酌的说明:

身为复杂的生物,我们从个人的经验得知,要从下行的电扶梯往上走,对抗宇宙陷入无序状态的趋势有多么困难,所以我们不免对其他似乎面临相同状况的各种实体深感兴趣。因此,「达成有序状态」这个主题─尽管存在着热力学第二定律(也或许在它协助下才得以达成)─穿插于整本书的各篇叙事当中。混沌与复杂性两者回旋共舞着永无止境的华尔滋,给本书提供了一个统一性的概念。

我得不揣冒昧地说,克里斯钦在「混沌与复杂性两者回旋共舞着永无止境的华尔滋」当中所发现的秩序,不仅是一个统一性的主题,而且也是这部作品的最高成就。

话说回来,这就是一部兼具历史性与知识性的代表作:清楚、连贯、博学、优雅、大胆与简洁。它替读者巧妙地综合了过去数百年里学者与科学家对我们周遭世界的了解,它还呈现出,不管我们拥有多么非凡的能力、独特的自我意识与永不枯竭的集体学习才能,人类社会依然是自然的一部分、在宇宙里拥有恰如其分的一块地方。这是多么奇特但又意味深长啊。

或许我应该稍微谈谈大卫‧克里斯钦这个人,来作为这段介绍的总结。首先,他拥有跨越国界的身分:父亲是英国人、母亲是美国人,两人在土耳其伊兹密尔(Izmir)相识、并共结连理。不过,他的母亲在一九四六年回到纽约布鲁克林生下他,而她的丈夫则从英国军方退役、加入了殖民地部队,成为奈及利亚的一名地区指挥官。旋即他的母亲也来到那里与他父亲团聚,因此大卫的童年就在奈及利亚的内陆地区度过。他七岁那年离家前往英国的寄宿学校求学,而后顺理成章地进入了牛津大学攻读现代史,并在一九六八年取得文学学士学位。(在牛津,这意味着要能对一些个别的历史领域十分精熟:从罗马时代以降的英国历史和欧洲历史中零星的其他领域,甚至还包含了几十年的美国断代史这种恰恰与「大历史」对立的东西。)随后两年,他在加拿大西安大略大学(University of Western Ontario)担任助教,并取得了文学硕士学位。到那个时候,他已经决定要专攻俄罗斯历史,于是又重回牛津大学。一九七四年,他以一篇沙皇亚历山大一世推动行政改革的论文取得了博士学位。他与他的父亲一样都娶了美国籍妻子,夫妻俩育有两名子女。

在一九七五至二○○○年间,他在澳洲雪梨的麦觉理大学(Macquarie University)教授俄罗斯历史以及关于俄罗斯文学、欧洲历史的课程。在法国年鑑学派的影响下,他的兴趣转向了俄罗斯人民的日常生活,结果使他完成了两部有关俄罗斯人民饮食的着作:《面包和盐:俄罗斯饮食社会经济史》(Bread and Salt: A Social and Economic History of Food and Drink in Russia, 1985,与R. E. F. 史密斯合着)以及《活水:解放前夕的伏特加与俄罗斯社会》(Living Water: Vodka and Russian Society on the Eve of Emancipation, 1990)。这些着作让他很快就获得邀约,再撰写了更多一般性论述的作品:先是出版了《权力与特权:十九世纪与二十世纪的俄罗斯与苏联》(Power and Privilege: Russia and the Soviet Union in the Nineteenth and Twentieth Centuries, 1986),然后是《俄罗斯、中亚与蒙古史》第一卷:《从史前到蒙古帝国时期的欧亚内陆史》(A History of Russia, Central Asia, and Mongolia, volume 1, Inner Eurasia from Prehistory to the Mongol Empire, 1998)的问世。

这些后期作品在时空上的广泛跨度,反映出他早于一九八九年就展开的教学冒险行动;当时麦觉理大学正在讨论应该给学生开设什么类型的历史导论课程,而克里斯钦便脱口而出,说道:「为什么不从宇宙的起源讲起呢?」当下同事们就请他讲讲自己的看法。有别于其他历史学者过往尝试以整体地球为框架来讲授人类历史的做法,克里斯钦决定从宇宙本身讲起;在各自讲授本身科学专业的其他系科同事襄助之下,他跌跌撞撞地走过了自己戏称为「大历史」元年的第一年。

从一开始,大历史就吸引了大量学生的支持,并很快就转化成了热情。然而最早出现反应最积极专业读者的地方却是在荷兰和美国;在那儿,大卫‧克里斯钦所作所为的相关讯息鼓舞了少数具有冒险精神的教师,让他们也纷纷开设了类似的课程。世界历史协会(World History Association)与美国历史协会(American Historical Association)为了对此表示重视,也分别在一九八八年的年会专门设立了探讨大历史的议程。三年后,大卫‧克里斯钦受邀来到圣地牙哥州立大学,继续讲授他的大历史。

他在其他的专业爱好方面仍然相当活跃。他还持续撰写《俄罗斯、中亚与蒙古史》第二卷;同时进行中的还有一份报告,谈论有关在一九二○年代初期达到高峰的俄罗斯禁酒运动。在空暇之余,大卫‧克里斯钦也撰写了好些有关历史与其他各种学科规模化研究的重要论文。总之,他就是一位精力旺盛、勇于创新且成就非凡的历史学家。

您即将仔细阅读这本书,也将获得绝佳的体验。请展书阅读、诧异惊叹、击节赞赏吧。

威廉‧麦克尼尔(William H. McNeill)

二○一一年版序言

《Big History大历史》出版于二○○四年。我很开心的是,大家对它还满客气的。这让我很讶异,因为我还猜想着,特别是历史学家,应该会排斥这种全都以时代为主轴来谈论「普世史」的概念。持怀疑态度的人所质疑的当然就是有关大历史的概念,以及大量对特定文本吹毛求疵的批评;然而大多数的评论者似乎都确信这个研究项目并非荒诞不经,确实可能带来一些有趣的见解。有些人满腔热情,把大历史看成一个历史学术研究令人雀跃的崭新领域。全世界的历史学家都格外慷慨的表达了他们支持,而这份慷慨也反映在《Big History大历史》获颁二○○五年西方历史协会(Western History Association)年度最佳世界历史图书奖的殊荣上。同时《Big History大历史》也走向了国际社会、被翻译成西班牙文和简体中文,代表了现在已经可以用三种世界最主要的语言来阅读本书。而且,韩文版本的翻译也正如火如荼的进行当中。

从二○○四年以来,大家对大历史的兴趣已大为增加,而到了现在,其实大历史已经被当成是个迅速崛起的教学与学术研究领域。这股热潮的一些想法可以从罗柏安(Barry Rodrigue)、弗雷德‧史毕尔与丹尼尔‧史塔斯科(Daniel Stasko)所编纂的参考书目里窥见一二;书目可在国际大历史协会(International Big History Association)的网站www.ibhanet.org取得。最近的一些作品有辛西娅‧布朗(Cynthia Brown)对于大历史所做的重要综览,以及弗雷德‧史毕尔的Big History and the Future of Humanity,此书对大历史建构了丰富理论基础。我在二○○七年帮美国教学公司(The Teaching Company)录制了一套大历史的讲座课程;此外,我与辛西娅‧布朗和克雷格‧班杰明共同撰写了一部大历史的大学教科书,将在二○一二年问世。

虽然自己的想法从二○○四年以来持续有所改变,但我对《Big History大历史》的基本论点仍感到满意,对于大历史的定义和焦点也变得愈来愈清晰。比方说,区辨大历史与世界史有何差异的最关键因素显然在于它那跨学科领域的本质,以及从隐藏在不同历史导向的学科里对过去的各种描述背后找出潜在的统一性。大历史所研究的是跨越了物理学、天文学、地质学、生物学和人类历史的整体过往。在这么做的时候,它所寻求的是某些共同的主题、典范与方法,还要更清楚地理解各主题之间的差异,以及不同领域历史学术研究的各种典范。

有些概念在《Big History大历史》里已经出现,却未有充分的发挥论述,因为那些都还需要更清晰的定义─不管是在我自己的心里,或在这个领域里其他同事的努力成果当中。例如:

‧弗雷德‧史毕尔以自己早期的研究和艾瑞克‧伽森(Eric Chaisson)的研究成果为基础,在Big History and the Future of Humanity这本书里进行了显然是到目前为止最复杂的尝试,试图替大历史建构出一个主题式的架构。他小心翼翼地把复杂性日益增长的概念和相关的能量流主题与适居带条件(goldilocks conditions)连结在一起─这个概念所指的就是,只有在相当明确的「边界条件」(boundary conditions)与非常特别的状况下,复杂性才有增加的可能。在此呈现广泛的理论观点,有助于赋予大历史所讲述的故事更大的深度与连贯性。

‧我曾探讨过,精密计时革命─也就是说,以新的方法给过去的事件进行绝对日期定年的演变发展─是个迈向大历史发展的关键步骤。在二十世纪中叶之前─赫伯特‧乔治‧威尔斯(H. G. Wells)曾经在一九二○年代就这么承认过─我们别想帮整体宇宙写出一套严谨而具科学性的历史,因为绝对日期定年当时仍须仰赖书写的文字,所以就只能回溯到几千年以前而已。这或许也就说明了为何人们习于认定「历史」其实所指涉的就是拥有读写能力的人类社会的历史。只有到了一九五○年代,随着碳十四定年法和相关定年技术的问世,大历史的探讨才算出现了一线曙光。

‧目前也已经有相当多有关大历史历史学、以及如何将这个领域融入整体历史思维演变发展的讨论。我本身在〈普世史的回归〉这篇文章里也对这件事进行了一番通盘考量的尝试。克雷格‧班杰明曾在这个主题一系列文章的导言里作了一番相当精采的描述,说明了大历史演化转变的状况。

大历史让人感到最过瘾的,应该就是它那与生俱来全面而整体地本质。在大历史的范畴里,人类与我们首度邂逅时的身分是一个单一的物种,而且一直要到很晚近的时候,国家或文明的视角才在这样的观察当中脱颖而出。因此,大历史所呈现的是一种能够真正全面而整体的描绘出人类过往的观点、而不是与国家的观点綑绑在一起的东西;这样的描述就像有用的科学一样,不管是在首尔、新德里或布宜诺斯艾利斯,应该都要像在伦敦或纽约一样一体适用才对。

还有,许多层出不穷的新概念也都充分地表现出大历史独特的观点。其中最具影响力的,当属一九九五年诺贝尔化学奖得主、气候学家保罗‧克鲁岑(Paul Crutzen)所提出来的概念。他认为我们现在已经进入到「人类世」(Anthropocene)这个崭新的地质年代;这是地球史上首度出现由单一物种,也就是我们,来主导生物圈形塑的年代。那种对于当今世界的展望,与大历史对于人类历史固有的生态描述十分契合。

从二○○四年以来,在这个领域里就一直都有一些重大的组织化发展。大学大历史课程的开课数量遽增,而全世界现在也许至少开了五十几门这样的课程。在辛西娅‧布朗的支持与鼓励之下,位于加州圣拉菲尔的多明尼克大学(Dominican University)(旧金山附近)已率先将大历史列为大一新生的基础课程。二○一一年四月,旨在将大历史发展成研究教学领域的学术机构─国际大历史协会正式成立。罗柏安与丹尼尔‧史塔斯科已从国际大历史协会网站可取得的论文里追查了大历史教学与学术研究快速发展的状况,而且国际大历史协会也将在二○一二年四月于密西根主办第一届重要的国际大历史研讨会。二○一一年三月,建构免费网路线上学习的中学生大历史课程大纲「大历史计画」(Big History Project)上线启用。有许多间接的迹象显示,大历史渐渐找到了吸引广大群众的方式。在阿姆斯特丹,大历史十多年来一直都是公共辩论的主题,起因就在于阿姆斯特丹大学引进了大历史课程,以及威廉‧麦克尼尔于一九九六年获颁了伊拉斯谟奖(Erasmus Prize)的缘故。弗雷德‧史毕尔与罗柏安追踪了对这个领域有兴趣的教师与学者,结果发现有不少人正从事与大历史目标关系密切的课程或研究计画。

然而,尽管有这么些欣欣向荣的迹象,这个领域仍有好长的一段路要走。不同学门间的传统边界仍受到严格的控制,而且有时防卫时的攻击性更令人咋舌。这或许有助于我们了解,尽管现在已经有大量的大历史学术研究,而且大历史也可望拓展出令人雀跃的新研究议题(包括了复杂性与能量流的意义,以及资讯在跨越许多不同学门时所扮演的角色),但是在这个领域里依然没有出现大型的跨学科整合式的研究项目。在我撰写这篇序言时,在大历史方面还只有一项正式的大学职务任命(弗雷德‧史毕尔任职于阿姆斯特丹大学),而且也只有一小群研究生在从事大历史的研究(其中有三位目前就读于雪梨麦觉理大学)。中学也已经开始进行大历史课程的教授。但仍有待观察的是,有多少学校与教育部门能拿定主意,认同教授大历史能帮助学生理解现代知识表面下潜藏的统一性与一致性,并能够领会在真正跨学门整合式思维与教学里所发掘到强大的知识综效作用。

我对大历史能否蓬勃发展深具信心,部分是因为它显然是有这样的本事,就像完形转换(gestalt switch)一样,可以协助学生与学者用新的方式来关照熟悉的事物。另一个让我深具信心的原因,就在于过去二十多年来,有一小群协助建构起这个领域的学者所奉献的精力、智慧、慷慨与冒险精神。建构大历史,还真的是集体学习的具体实践。

最后,我要向威廉‧麦克尼尔致上感谢之忱。他用自己无上的威信参与到这个历史学术研究的领域当中来;而即使在十年前,这似乎都还是个相当非主流的领域。他对大历史的支持已充分说服了历史学家,不仅让他们相信这个研究项目饶富趣味、具启发性且十分重要,而且他们也可以从扩展自己对于「历史」究竟意欲为何的展望而得到更多的收获。

大卫‧克里斯钦于麦觉理大学

导言:现代的创世神话?(节录)

大历史:以所有的时间尺度回顾过往

就如同在大型沙漠篷车商队里的商人一样,我们得知道自己要去哪儿、来自何方,还有与我们同行的伙伴是谁。现代科学让我们明白了,这样的篷车商队规模庞大、成分多元,同行的旅人包括了许多奇特的生物,小自夸克、大至星系,不一而足。我们也深知这趟旅程从哪里开始、往哪里行进。在这些方面,现代科学可以帮我们解答一些内心最深处的疑问,也就是有关我们自身、以及我们优游于其中的宇宙是否存在的问题。它能帮我们在个人化与普遍性之间做出我们不得不做的区隔。

「我是谁?哪里是我的归属?我所隶属的整体又是什么?」透过某种形式,所有的人类社群都会提出这些疑问。而在大多数的人类社会里,教育体系、无论正规与否,都一直试着要回答这些问题,而答案往往都被嵌入各种创世神话当中,借由令人印象深刻的权威性描述来说明一切事物的起源─从我们自己的社群,到我们周边的动植物和地景,再到整片大地、月亮与天空、甚至宇宙本身─创世神话提供给我们通用的座标;大家可以透过这样的座标系统想像自己的存在,并且在更大的架构里找到自己所扮演的角色。创世神话的威力强大,因为它满足了人们在深层的精神、心灵与社会需求上都需要的自我定位和归属感。因为它们提供了如此重要的功能,因此往往也就被整合到最深层次的宗教思维当中,如同犹太─基督─伊斯兰传统中的创世纪故事一样。现代社会的许多奇怪特点之一就是:尽管我们已经能够比早期社会取得更多的可靠资讯(hard information),但是现代教育体系里却往往不教授这些资讯,相反的,从中小学、大学到研究机构,有关起源的教学都是欠缺系统的断简残篇。我们似乎无法提供一套统整的解释来说明事情是怎么变成目前这个样子的。

我之所以撰写这本书,就是认为这种知识上的谦虚殊不必要,甚至有害无益。我说它不必要,是因为足以形成现代创世神话的要素都已随手可得;说它有害无益,是因为它使现代人难以找到方向,也就是法国先驱社会学家涂尔干(Émile Durkheim)所说的「失范」(anomie):一种无所适从的感觉,那些不明白自身处于什么样的整体当中的人,都无法避免陷入这种状态。

《Big History大历史》试图汇整出一个连贯而易懂的起源解释,也就是现代创世神话。这原本是我在雪梨麦觉理大学教授一门实验历史课程时的讲课内容。该课程目标在于:是否能在现代世界里用许多不同的尺度来讲述一个具有一贯性的起源故事,从宇宙的起源开始,一路讲到现代为止。我希望每一种尺度的叙述都能够为整体概念加一点新的东西,并有助于理解其他所有尺度的叙述。对于现代历史学界习以为常的做法而言,这是个非常冒失而自以为是的想法。然而结果却证明了这居然行得通,着实令人惊喜,甚至要比我原本认为的还要有趣。这段导言的部分任务,就是要证明这种有关过去的独特思维与教学方式是有道理的。

我在一九八九年开始教授「大历史」;两年后发表了一篇论文,试着替这种研究方法提出正式的辩护。尽管知道这个研究项目相当奇特,但我们这些尝试教授大历史的人在不久后便深信不疑,认为这些大问题非常适合在课堂里探讨、让课程饶富趣味,而且还可以更有效地思索历史的本质。讲授这样的大故事使得我们相信,在现代知识令人敬畏的多样性与复杂性遮掩下,潜藏着一种统一性与连贯性,能让不同的时间尺度彼此确实可以相互对话。总体而言,这些故事都具有传统创世神话的力量与丰富性。它们形构了澳洲土着或许会称之为现代「梦境」的东西─对于我们如何被创造出来、如何融入到整个架构当中,提出了一种连贯性的解释。

我们还发现了其他一些多数前现代社会都已知道的东西:每一种企图解释整体现实的故事─无论解释得成不成功─都具有一种惊人的力量;大历史这个研究项目本身的威力就很强大,而且还能满足深层的需求。对我来说,尝试把过去当成整体来看待,就像是使用世界地图一样。不会有哪个地理学家只拿街道地图来进行教学的。然而,大多数历史学家在讲授特定国家、甚或特定农业文明的历史时,根本就不曾问过:把过去当整体看待会是什么样貌。那么,相当于世界地图的时间尺度会是什么呢?有没有一种时间地图,可以用各种比例尺来把过去涵盖在内呢?

此刻正是提出这类问题的绝佳时机。因为零散地解释现实的方法已主宰学术界达一世纪之久,有愈来愈多人意识到必须进行跨学科的解释才行。科学家在这方面的进展最为迅速。霍金在《时间简史》(A Brief History of Time, 1988)这本书所取得的成就,显示了一般大众对于了解整体现实的浓厚兴趣。在霍金本身专业领域的宇宙学当中,「大统一理论」(grand unified theory)的概念曾一度因为过于雄心勃勃而惹人讪笑,然而到现在却已经被视为理所当然。从一九六○年代开始,生物学与地质学也携手合作,对各自演化论与板块构造论的现代典范主题,採取了更为统整的解释。

多年来,美国圣塔菲研究所(Santa Fe Institute)的学者一直都在探索这些相互的关联性。该研究所的共同创办人─同时也是诺贝尔物理学奖得主─默里‧盖尔曼(Murray Gell-Mann)就生动表达了在物理学家眼里更具统整性描述的现实性论点:

我们活在一个日趋专业分工的年代里,而这是其来有自的。人类不断在各个研究领域里孜孜以求;随着专业的发展,各领域往往又分化出不同的从属领域。这种变化的过程一再地发生,既是必然、也是众望所归。然而,借由整合的方式对专业分工进行增补的需求也日益增长。这原因其实并不复杂,因为根据事先的定义,非线性系统借着分割成子系统或各种面貌,就能被人适切地加以描述。假若只是分别针对这些彼此拥有强交互作用的子系统或面貌进行研究,那么不论研究做得再怎么仔细,一旦把各个研究结果汇总在一起,也得不到有用的全貌。这样的概念,也就是这句古老谚语所蕴含的深刻真理:「整体大过于个体的总合。」

因此大家必须摆脱这样的想法,以为正经的工作就是在狭隘的学科里把定义明确的问题反覆探讨到一无是处的程度,但却把丰富的整合性思维贬谪到鸡尾酒会里去。在学术界、官僚体系或任何其他的场域里,整合工作其实并没有得到足够的尊重。

图书试读

第一个三十万年:宇宙、时间与空间的起源

起源的问题

所有的一切都是如何起源的呢?这是任何创世神话都要面对的第一个问题,而且,不管现代宇宙学取得了多么了不起的成就,若要回答,依然还是让人感到相当棘手。

一开始,所有的解释都面临了同样的难题:事物怎么能够无中生有?这是个普遍性的难题,因为起源着实令人费解。以最小的尺度来看,次原子粒子(subatomic particles)有时会在一瞬间从虚无当中出现。原本这一刻什么都没有,但在下一刻却出现了某种东西。这并不存在着什么介于两者之间的状态。量子物理学能精确分析存在与不存在之间这些古怪的突然转变,但却无法用人性层面能够理解的方式来加以解释。这些自相矛盾的情况,可以用现代澳洲原住民的一句俗谚来完美地加以呈现:「虚无就是虚无。」

我们从这儿得到了一个线索:在初开之始,存在着某种强而有力的虚无状态─等待着,就像制陶工人院子里的陶土一样,被塑造成某种东西。这很像是现代核子物理学对于真空这种概念所持有的观点:尽管一切虚空、但却能拥有形体与结构,而且(经粒子加速器实验证明)能从虚空之中迸现出「物质」与「能量」。

也许有这么个制陶工人(或若干个制陶工人)正等着要来给真空赋予形体。而也许制陶工人和陶土,不知怎么的,本来就一模一样。根据十六世纪玛雅人手稿《波波尔‧乌》(Popol. Vuh)、又名「委员会之书」(Council Book)的说法:「不管是什么,根本都不存在:只有呢喃细语、只有泛波涟漪,在黑暗中、在夜色里。只有创造者(Maker)与塑造者(Modeler)本人、至高无上的羽蛇神(Sovereign Plumed Serpent)、信使(Bearers)和生产者(Begetters)待在水里,光芒闪耀。他们就在那里,封闭在凤尾绿咬鹃(quetzal)的羽毛当中、在一片蓝绿色的汪洋里面。」然而,创造者又是从哪儿来的呢?每一个起源似乎都事先假定了另一个更早起源的存在。在一神论的宗教里,如基督教或伊斯兰教,只要一问:上帝是如何被创造出来的?这样的问题就跑出来了。我们所经历的并不是个单一的起点,而是无穷无尽的起点,而每一个都会产生同样的问题。

用户评价

光看书名,我就知道这绝对不是一本普通的历史书。它提到的“打破知识藩篱”,实在太戳我了!我一直觉得,我们现在的教育体系,把各个学科分得太细,就像一个个孤岛,学生们在里面学习,却很难看到它们之间的联系。比如,历史课讲的是人类社会的发展,生物课讲的是生命的进化,物理课讲的是宇宙的规律。但想想看,这些难道不是同一条河流的不同河段吗?没有宇宙的形成,就没有地球;没有地球,就没有生命;没有生命,就没有人类。这本书如果真的能把这些看似毫不相干的领域整合在一起,讲一个完整的故事,那真是太厉害了!我特别期待它能用一种更系统、更宏观的方式来解释人类文明的起源和发展。它会不会从宇宙的演化讲起,然后过渡到地球的形成,再到生命的出现,最后才讲到人类的崛起?我想象中的“大历史”应该是这样的,它会让我们明白,人类并不是孤立的存在,而是整个宇宙演化链条中的一环。它也会让我们看到,我们今天所面临的很多问题,也许能在更宏大的时间尺度和更广阔的知识领域找到答案。

评分一看到“Big History大历史”和“打破知识藩篱”,我的眼睛就亮了!这正是我一直以来都在寻找的那种思考方式。我们习惯于把世界划分成一个个小的学科,历史、地理、生物、物理、化学… 但实际上,这些知识都是 interconnected(相互关联)的,它们共同构成了我们对世界认知的完整拼图。这本书的标题就承诺要做这件事,要打破这些人为设定的界限,将130亿年的时空串联起来,呈现一个更加宏大的历史图景。我很好奇它会如何从宇宙的尺度讲起,然后一步步聚焦到地球,再到生命的出现,最后才讲到人类的文明。这样的叙事方式,绝对能提供一种非常独特的视角。它会不会像一条时间的长河,让我们看到各种力量(宇宙规律、地质变迁、生物演化、社会互动)是如何交织在一起,最终塑造了我们今天所知的世界?我非常期待它能够帮助我理解,人类文明是如何在如此漫长的时间尺度上,一步步演变至今的,以及我们在整个宇宙演化过程中扮演着怎样的角色。如果这本书真的能做到它所承诺的,那绝对是一本能够拓展我视野、颠覆我固有认知的必读之作。

评分老实说,在翻开这本书之前,我对于“大历史”这个概念其实有点模糊。总觉得它听起来很宏大,但具体会讲些什么,就有点想象不出来。不过,当看到“跨越130亿年时空”这个说法时,我整个人就被震撼到了!130亿年啊!那可是宇宙的年龄!我们人类的历史,跟这个数字比起来,简直就是一眨眼的功夫。这本书让我意识到,我们不能只盯着眼前这点事,也不能只局限于人类这渺渺几十年。它让我开始思考,是什么样的力量,让宇宙从一个奇点膨胀到今天的样子?又是怎样的机缘巧合,让地球孕育出生命?然后,生命又如何演化成复杂的人类?这种从最宏观的尺度切入,然后一步步聚焦到人类文明的写作方式,对我来说是一种全新的体验。我猜想,这本书可能不会像传统的历史书那样,详细描述某个朝代的皇帝是谁、哪个战役打了多久。它更像是在描绘一幅巨大的画卷,让我们看到各种力量是如何相互作用,最终塑造了我们今天所知的世界。我尤其好奇它会如何处理那些“无字的历史”,比如地球早期是如何形成、生命是如何萌芽的,这些我们没有直接文字记录的时代,它会有怎样的解读方式,会不会结合最新的科学发现来解释?

评分哇,这本书的标题真是够劲!「Big History大历史:跨越130亿年时空,打破知识藩篱的时间旅图」光是看名字就让人眼睛发亮,感觉好像要打开一个超级无敌大的世界观一样。我一直都觉得,我们平时学的历史,好像都局限在人类文明的范畴内,但想想看,人类出现之前,地球是怎么形成的?宇宙又是怎么开始的?那些我们看不到、也摸不着的过去,才是真正的“大历史”吧?这本书光是这个概念就太吸引人了,它承诺要“打破知识藩篱”,这一点对我来说尤其重要。我常常觉得,教育好像把很多学科分得太清楚了,历史就是历史,科学就是科学,但它们明明是息息相关的啊!比如,地质变迁怎么影响了人类的迁徙?天文学的发现又怎么改变了我们对时间和空间的认知?这本书如果能把这些看似不相关的领域串联起来,那绝对是一场思想上的盛宴。我很好奇它会怎么解释从宇宙大爆炸到生命起源,再到人类文明兴衰的整个宏大叙事。而且,“时间旅图”这个说法也很有趣,感觉就像是带我们乘坐一艘时光机,穿越古今,去亲身感受那些波澜壮阔的历史瞬间。我非常期待它能提供一种全新的视角,让我们重新审视自己在这个宇宙中的位置,以及人类文明的独特性和脆弱性。

评分“时间旅图”这个词,简直太有画面感了!让我立刻联想到,翻开这本书就像坐上了一艘穿越时空的飞船,从宇宙大爆炸的那一瞬间开始,一路向着未来飞行,期间停靠在各种重要的历史节点。我一直对那种能够连接起古今、贯通各学科的知识感到非常着迷。特别是对于那些我们觉得理所当然的事情,比如为什么我们是现在这个样子?我们今天的生活方式又是怎么形成的?这些问题的答案,往往隐藏在漫长的时间长河和错综复杂的因果关系之中。这本书承诺要“跨越130亿年时空”,这绝对是一个野心勃勃的目标!这意味着它不会局限于人类的千年历史,而是要从宇宙诞生之初就开始讲述。我猜想,它会用一种非常生动的方式,去描绘那些我们无法亲身经历的时代。比如说,它可能会通过地质学的证据来解读远古的地球环境,通过生物学的知识来解释生命的起源和演化,然后慢慢过渡到人类文明的出现和发展。我非常期待它能提供一种全新的叙事框架,让我们能够从一个更加宏观、更加深刻的视角来理解我们自身和我们所处的这个世界。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有