具体描述

诚实剖析身为灵性工作者的自己走过生命幽谷、重获新生的经历,

以及来自约书亚、马利亚的深刻灵讯。

灵魂暗夜并不是生命的尽头,而是柳暗花明又一村的前奏,是即将离弦之箭那短暂的「后退」,是出生前的阵痛。

人的一生中并非只有一次重生机会,而是有许多生命循环。

在其中,我们一次次进入内在的黑暗世界,又一次次浴火重生。

你是否有过这样的感觉:不明白自己为什么会遭遇某些事件,觉得自己被抛入无尽的深渊,连根救命稻草都没有?或是觉得人生不再有任何意义,生活毫无目标?那么可以说,你正处于「灵魂暗夜」。

灵魂暗夜,指的就是我们觉得内在生命被恐惧、怀疑与忧郁遮蔽的时刻。

灵魂暗夜将我们带向自己的阴影,带向我们不断压抑与抗拒的部分。面对自己的阴影,我们会害怕,觉得受到威胁。然而,一旦与阴影和解,我们心中就会有爱自己的空间,并且能够与他人分享这个空间;我们会变得完整,脚踏实地生活,并以开放的心对待一切。

就像潘蜜拉,她有蒸蒸日上的灵性谘商事业、有美满的家庭,却两次坠落生命的黑暗幽谷,陷入重度忧郁症等失衡状态,让她的世界充满黑暗与负面能量,一路坠至谷底。她觉得自己与生命完全脱节,如同死人一般;她不明白自己为何要有那些可怕、惨痛的经历,为什么不能以充满喜悦的方式成长。然而,重新站起来之后,她发现自己必须经历对生命的抗拒、愤怒、不信任与深层恐惧,才能疗癒、转化。

那段进入灵魂暗夜的经历,其实隐含了无价的宝藏。

在本书的前半部,潘蜜拉记述了自己的真实经历,后半部则是约书亚、马利亚和抹大拉的马利亚传递的关于灵魂暗夜的讯息。

人只有体验到了极度的黑暗,才会迎来最终的光明。你不会无端受苦,生命总在你需要的时候,带来你所需的礼物。

名人推荐

★王理书(资深心灵工作者∕亲子作家)、吕旭亚(荣格分析师)、张德芬(身心灵作家)、彭树君(作家∕自由时报花编副刊主编) 感动推荐

著者信息

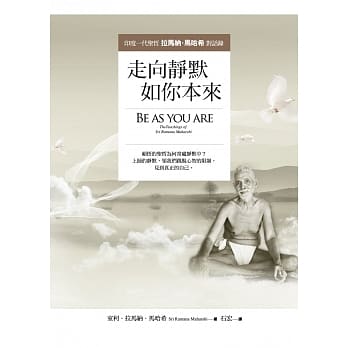

潘蜜拉‧克里柏(Pamela Kribbe)

一九六八年出生于荷兰。小时候喜欢读《圣经》和耶稣生平故事,十二岁时祖母去世,开始对死后世界和超自然现象产生兴趣。十九岁进入莱登大学研读哲学,变成怀疑论者,崇尚理性思考,觉得所有跟宗教有关的东西都是迷信。

二十六岁到三十二岁之间,经历离婚及几次感情创伤,虽然还是完成了博士论文,取得学位,但之后就离开纯智性的学术研究领域。三十二岁时遇到一位灵性导师和心灵解读者,开始了深刻的内在蜕变,有生以来第一次感觉到解放与自由,彷如重生,终于做回自己。三十三岁认识担任回溯疗法治疗师的杰瑞特,随即陷入爱河并结婚。接着在三十四岁那年的某天晚上,她感受到约书亚的存在。

一开始,潘蜜拉害怕被嘲笑,加上有个受过哲学训练的理性脑袋在拉扯,她根本不敢告诉任何人自己可以接收到约书亚或耶稣的灵讯。一年后,透过亲友的鼓励和灵性团体的邀请,潘蜜拉才在网站上和聚会的场合公开此事。约书亚的灵讯也很快地从荷兰文,延伸到英文,如今更蔓延到法文、德文、义大利文、西班牙文、葡萄牙文、希伯来文、波兰文,甚至是中文的世界。许多读过约书亚灵讯资料的读者,都被那清新、简洁、美妙且充满爱与慈悲的洞见打动。

在通灵传导约书亚讯息几年后,潘蜜拉也开始接收到约书亚之母马利亚和大地之母盖娅的灵讯。现在潘蜜拉跟丈夫合作解读灵讯,并开设课程,担任灵性谘询师。着有《灵性炼金术》《灵性觉醒》《与指导灵沟通》《盖娅的灵讯》《灵魂暗夜》等书。

译者简介

艾琦

旅居荷兰,喜好读书、写作、翻译(英语、荷兰语)、旅游和音乐。在心灵探索之路上关注过哲学、宗教、心理学及神祕学等,若干年前首次接触身心灵类书籍,体验到共振的魅力,从此一发不可收拾。之后一不小心从书外走进书内,开始翻译身心灵方面的书籍。译有《灵性觉醒》(合译)、《与指导灵沟通》《盖娅的灵讯》《灵魂暗夜》。

图书目录

〈推荐序〉灵魂暗夜,内在成长必经之路 彭树君

〈译者序〉灵魂暗夜不是生命的尽头,是柳暗花明的前奏 艾琦

〈作者序〉带着对生命更大的臣服,我走出谷底

第一部 我的灵魂暗夜

第一章 身心开始受苦的暗夜前夕

第二章 灵魂与指导灵给我的讯息

第三章 坠入暗夜:身心失衡危机

第四章 康复与重生

第五章 如何解释我的暗夜体验

第六章 亲友如何看待我坠落谷底的经历

第七章 灵魂暗夜是灵性经历或精神失衡?

第八章 对身心失衡危机的建议

第九章 灵修上的极端行径

第二部 关于「灵魂暗夜」的灵性讯息

第一章 灵魂暗夜时分的导师

第二章 面对自己的黑暗面

第三章 重生于新地球

第四章 超越时间的次元

第五章 走出恐惧的迷雾

第六章 进入风暴之眼

第七章 奔腾不息的生命之河

第八章 恐惧是通往新事物的门户

第九章 光之工作者的使命

第十章 你能给予的最崇高事物

第十一章 化沉重的负担为宝石

第十二章 觉察内在法官的存在

第十三章 疗癒旧创伤

第十四章 高敏感度与男性能量

第十五章 你的第二次出生

第十六章 太一与万物

第十七章 光之工作者的助人之道

第十八章 疾病与情绪

第十九章 新时代已然到来

附录 我的前世经历

图书序言

无比真诚的灵魂勇气,在暗夜中闪烁的基督之光

二十出头,我在一所中学担任物理老师,虽然物理不是我的天命,教书却是我深爱的行业,尤其能和学生说话、在他们迷惘时提供指导,成为我生活最大的丰盛。三十出头,我成为心理谘商员,虽没有稳定的收入,但能透过谈话碰触心灵深处,并带领一些人走出情绪迷雾、离开心灵困境,成为我人生最大的平静。四十出头,我成为灵性工作者,以爱与光的通道来工作,一种被神看顾与庇佑的笃信,成为我走在人生道路上最深的安全感。

每个人生阶段也都有困惑。二十出头物理老师的困惑是:即使前途安稳、生活快乐,然而,什么是我真正的充实、人生真正的渴求?三十出头谘商师的困惑是:何以人生如此多难?人生的苦经常无解,什么是最本质的疗癒源头?四十出头灵性工作者的困惑则是:只要回到爱与光中,就能被疗癒吗?何以很多致力回归爱与光的朋友,依然有好多的困顿和迷惑?

奇妙的是,我手中的这本书,可以成为我这三十个年头的解答。阅读时,处处都会让我想停下来,慢读与深入。这本书对我而言是三段旅程:

一、深入探究一个知名的通灵人陷入精神疾病的历程。

二、约书亚传递的关于穿越灵魂暗夜的神圣讯息。

三、一个资深灵魂的数段前世回溯的启发。

潘蜜拉在成为国际知名的通灵者之后,二○一○年被救护车送入医院的精神科,紧急住院三週。康复后,潘蜜拉恢复工作,并着手整理这让她觉得恐惧、厌恶与耻辱的经验。她真诚地献出生病与康复前后的日记、丈夫与朋友的侧记、种种省思与分辨,并提出几点我认为兼具理性与智慧的建议。这珍贵的个人生命知识,可以指引许多同样陷在以下情境的朋友,包含:通灵与妄想的分辨,到底是灵性经验,还是精神病史?一个能接通如此纯净神圣讯息的老师(在生病前已经出版数本国际知名的书),在精神告急时也使用精神药物吗?而更珍贵的是,生病期间潘蜜拉内在的灵魂与自己的对话,在暗夜中闪烁的光,成为疗癒的指引和回到清明的垫脚石。

这本书之所以珍贵,在于潘蜜拉的真诚与真实,它能破除这几年台湾灵性市场热潮中的种种迷思:以为通灵就是灵性高度发展的误解、有了神圣庇佑就能平安丰盛的幻想、一个神圣通道就让自己变得纯净的过度期盼、一次前世回溯就能解决困难的夸大想像……

潘蜜拉在第二部分所接引的约书亚(一般人认识的耶稣灵魂)讯息,也是平实而实用的。他让我们扎扎实实地在人格层次工作,清晰而具体地带领我们穿越各种灵魂暗夜的面向:恐惧、逃避、绝望、自我批判、忧伤、抑郁、寂寞、怀疑、抗拒……基督之光不再是光工作者口中形而上的光,或宗教崇拜者眼中的神,而是我们每个人共同分享与拥有的本质,并且在这本书里有了具体的实践步骤。约书亚说:「当你不再评判地球生活、不再评判自己与周遭的人时,就圆满完成了这个诞生过程。你顺应生命之流而行,接纳生命本然的样子。如果你随顺这股喜悦之流——基督意识之流——而行,一切都会变得清晰明了。」

最后的附录,有二○○○年潘蜜拉自身的十二次前世回溯纪录。对曾经身为催眠治疗师、且依然在带领回溯引导的我而言,阅读这私密的灵魂纪录是很大的学习。我学习到一段地球旅程的人性经验,以及死后揭橥的意义与疗癒。这十二段小故事让我们用灵魂的长度与高度来认识一个人,是让人感受到永生与不停学习的灵魂功课的珍贵纪录。

我是理书,灵性名字Mali,用所有勇气走在真实路上的光工作者。

资深心灵工作者∕亲子作家 王理书

推荐序2

灵魂暗夜,内在成长必经之路

许多灵修者都经历过灵魂暗夜,或者该这么说:如果灵魂未曾到过最黑暗的地府,又如何脱胎换骨?

就像潘蜜拉说的,坠入黑暗的经历,是内在成长必经之路。走出灵魂暗夜之后,她如此形容:「这是一次纵身跃入黑暗的成长之旅,也因此,阳光变得前所未有地明亮。」

那么,什么是灵魂暗夜?本书的诠释是:

「你的生命中发生了某些糟糕的事,而你以恐惧或抗拒来应对,因此无法跟随生命之流——生命赋予你的一切——不能或不想接纳并随顺出现在你面前的机遇,全身紧绷、抗拒,停滞不前。你拒绝随顺生命之流,从而导致灵魂的暗夜。」

那种下沉到最深的死荫幽谷中、身心都接近崩解的感觉,是难以想像的痛苦,而潘蜜拉以无比的勇气,诚实面对并记录了这趟炼狱中的心路历程,带回珍贵非凡的讯息,对每一个有心灵修的人来说都有着重要的意义。

这是潘蜜拉继《灵性炼金术》《灵性觉醒》《与指导灵沟通》和《盖娅的灵讯》之后出版的第五本书。与前面四本的灵讯传导不同的是,这回由她亲身体验的灵魂暗夜出发,再带入约书亚、马利亚与抹大拉的马利亚的相关灵讯,令人读来感受特别深刻。另外,本书附录收集了潘蜜拉的十二个前世回溯,分别是终身未婚的僧侣、日本修行团体中的年轻女子、遭受性侵害的女仆、充满愤怒与怨恨的圣经学者、傲慢却寂寞的女领主、纳粹集中营里失去儿女的痛苦母亲、心灵空虚的罗马王子、亚特兰提斯的大祭司、犯下杀人罪的妓女、雪地的女巫医、被宗教法庭宣判为女巫的女子,以及追随耶稣的信徒,每一个前世回溯都可以看出人生经验与灵性之间的密切关连,以及这一世如何影响下一世。幻相与现实交织,令人彷彿身历其境。

潘蜜拉也对当今灵修界的众多怪现状提出质疑与探讨。她的态度诚恳且虚心,却往往一针见血,尤其是第一部第九章〈灵修上的极端行径〉,值得所有对灵修有兴趣的朋友细读三遍。灵修者还是要扎根于现实,因为「真正的灵修既简单又平凡,会加强你与地球实相的连结。它邀请你拥抱自己人性的一面,并看见他人的人性」。

对其他朋友来说,本书也是关于忧郁症、躁狂症、厌食症等疾病的第一手亲身体验资料。在这个心灵失衡现象日益严重的时代,潘蜜拉诚实且勇敢地自我记录并剖析身心崩溃的真实过程,将有助于人们对这方面的了解。就像她的亲密伴侣、也是灵性工作者的杰瑞特说的:「诚实面对自己的经历至关重要。我们或许可以帮助那些有类似经历的人,也比以往更能理解那些遭遇过心理危机的人。」

其实对任何一个善感的心灵来说,灵魂暗夜都不陌生。那种内在生命被恐惧、怀疑和忧郁遮蔽的感受,是许多灵修者共同的经验。潘蜜拉与她自己的灵魂对话,想知道为何要经历这么痛苦的历程。她得到的回答很长,而我想摘录这一段,作为对自己的提醒:「在磨难中成长也是人生的一部分。你一生中也必须面对自己那些黑暗的面向,它们并不一定以欢快、喜悦的方式呈现在你面前。如果你不明白自己为什么会遭遇某些事件,觉得自己被抛入无尽的深渊,连根救命稻草都没有,那么可以说,你正处于灵魂暗夜,而对灵魂暗夜的抗拒则导致磨难与痛苦。抗拒来自你需要改变与转化的那个部分,来自你内在充满恐惧、不安全感与怀疑的部分,那个部分引起你感受到的痛苦。一旦你信任出现在你生活中的转变——即使这对人类理智而言尚是无法综观全貌之事——就会走出暗夜,迎来黎明的曙光。」是的,信任、臣服与接纳,往往是一切困局的答案。

在阅读本书时,我常常有一种「这本书是为我而写」的奇妙感受。它说了一些我经验过的,也提醒了一些我可能会经验的,还有许多时候,我觉得眼前的句子就像我写出来的,因为那正是我内心的感觉——或者说,那正是我的灵魂需要的。我的心因此欢欣舞蹈,偶尔也不禁热泪盈眶。潘蜜拉就像我灵魂上的姊妹,我们心灵相通,而在宇宙意识里,所有的心灵也确实都是一体的。

潘蜜拉的每一本书我都仔细读过,未曾错过她传导的任何一章灵讯,而且总是心有戚戚焉。但若要我在她的书里只能选一本来推荐,那么我会选择这本《灵魂暗夜》。这是一本一旦打开就无法停止的书,也将是我日后会永远保存、并一再翻阅的书。

作家∕自由时报花编副刊主编 彭树君

译者序

灵魂暗夜不是生命的尽头,是柳暗花明的前奏

迄今为止,这是我翻译得最苦的一本书。这种「苦」并非文字层面上的,已经翻译了几十万字来自潘蜜拉,或者说约书亚及马利亚的讯息,熟悉感与亲切感如同香醇的红酒,翻译起来既享受又备受启迪,更别说那心有戚戚焉的共鸣感,以及莞尔一笑时酒窝中浮出的那朵桃花了。这种苦,源自情绪层面。

翻译本书第一部分——潘蜜拉及亲友分别描述她经历的灵魂暗夜——那段时间,我自己也比较忙累,在疲惫的激流中挣扎,力图不被吞没。随着翻译的展开,我逐渐——或者说很快——沉入潘蜜拉的能量世界,等我反应过来,似乎已经深陷其中,无法自拔。心情都好,就是疲劳,累得什么都不想做,甚至不想翻译,又欲罢不能。我的状态随着潘蜜拉的故事起起伏伏。她患上忧郁症,最终被强制住院,住进医院的精神科。我的疲劳也日渐严重,并开始出现幻听。自救的方法是:翻译一段潘蜜拉的自述,随着文字沉下去;再翻译一段约书亚传导,随着文字浮上来,借由约书亚的讯息获取力量,努力维持平衡。最终,我还是随着潘蜜拉在医院的脚步声开始好奇:「精神病房是什么样子?」心中竟然有一丝丝向往:「在那里多好啊,可以静静地一个人坐在房间里,什么都不用做,不累!」

译完潘蜜拉的自述,又开始翻译潘蜜拉的先生杰瑞特的文字,讲述那段时间他自己的亲身感受。那种痛、那种无力感,以及充满绝望的希望,或者说隐约有着希望的绝望,在一瞬间击垮了我。我飞快扣合笔电,放在一边,不想让它被决堤而下的泪水沖走……「这个冬天好冷。」我在心中一遍遍重复杰瑞特的话。一週后,我病了,带着惊讶却不意外的目光倒下。我本就容易被他人的情绪感染,更何况翻译本身就是一个用心感受的过程。

话又说回来,每个人都是受眷顾的,我自然也不例外。自始至终,冥冥中都有神奇的力量陪伴着我。记得深受潘蜜拉自述感染而不自知时(只觉得累,无边无际的累,以为只是因为过于忙碌所致),我使用的网路辞典上忽然闪出一个心理测验的广告:测测你是否患有忧郁症。我心中一动,点击进入。测试完毕,结果是:「你患有中度忧郁症。」看到结果哑然失笑,虽然知道自己并未陷入忧郁症,但我的一些表现确实符合忧郁症的症状:累,累得什么都不想做,渴望独处(难怪有人说与忧郁相反的不是快乐,而是活力)。这对我来说是一个提醒,提醒自己关注身体发出的信号,不要像往日那样视而不见。因为不断要求自己去做「更多」、付出「更多」,我已经脱离精力充沛的状态,与潘蜜拉一起进入灵魂暗夜不过是「锦上添花」,或者说「雪上加霜」而已。

翻译过程中,因为潘蜜拉的描述,也因为自己当时的疲惫状态,我对精神病院心生好奇,甚至跃跃欲试之时——本人一向喜欢当实验兔子——电视上忽然出现了一段发生在精神病院的「喜剧节目」。短短十多分钟,却彻底满足了我的好奇心,我也算是如愿「体验」了一下精神病院的生活。想去精神病院转一圈的念头如冰雪般融化,那里实在是不-好-玩!

上述这些只是翻译本书期间发生的一、两次「巧合」,细心留意与列举的话,大概可以满满写上几页吧。

后来见到潘蜜拉,简短地对她描述了翻译经历,眉飞色舞讲到精神病院那一段时,她也哈哈大笑。人生亦是如此,许多时候,虽然身处其中时心中盈满痛苦与忧伤,走出来之后回首往事,往往是笑笑而已。苦楚也罢,莞尔也好,都是一笑。这也是人生的魅力所在吧。

潘蜜拉的文字深深触动了我,而如前所述,书中最感动我、使我泪流满面,最后不得不暂时放弃阅读的,则是杰瑞特对那段时间的描述。潘蜜拉以自我觉察的方式事后回忆着写了这本书,其中不乏检视与理智的色彩;杰瑞特则直接引用他当时与朋友往来的邮件。记得在翻译他的文字时,遇到了「zuster」这个词(荷兰语中,姊姊、妹妹均用「zuster」一词含括),便写邮件问他指的是自己的姊姊还是妹妹,顺便提了一下他那段文字的感人。他回答了我的问题后,接着说:「我们现在的生活真是太美了!」看到他的话,再回想他当时描述的情节(「这真是惨不忍睹。救护车到来之前,我们必须把潘蜜拉留在家里,她则试图逃脱。我妹妹把所有钥匙都拿在手中,我抱住潘蜜拉,紧紧抱住不放,时间变得如此漫长。她大声喊着,求我放开她:「放开我,让我走,我立刻就走,你再也不会见到我,永远不会见到我!」当然,我不肯松手」),心中油然生出一种感动,更是信任。是的,一切都会好起来的。生命的本性与目标就是美好与成长,虽然会短暂地被一些外在、尤其是内在因素遏阻,但生命的脚步是不会停止的。而我们需要做的,只是不要再试图掌控人生,带着信任,顺着生命之流怡然而行。

一切都会好起来的。记得第一次见到潘蜜拉时,她刚刚走出灵魂暗夜不久。那时的她体重已经恢复正常,看上去神采奕奕,没有任何「病」过的痕迹。一切都会好起来的,刚刚翻译完这本书的我,也已经走出那无边的疲惫,并且在学习设定界线,呵护自己。潘蜜拉曾经忘记设定界线,忽略了灵魂借由身体发出的信号,我亦如此。我想,可能有许多人都是这样。马利亚曾说:「你们往往觉得忙碌,有数不清的事要做,都是因为外在因素。然而,选择权确实在你们自己手中。尽管每天忙碌不已似乎不是什么开心的事,但人们却会对此上瘾或形成习惯,因为这样的话,他们就无须面对那些使自己不舒服的(内在)感受。」愿与本书的读者(能够手捧此书亦非偶然)一起感受这番智慧的话语。

我不相信「苦寒」是「梅香」的必要条件,但我相信,只要对生命充满信任,苦寒之后自是梅香。灵魂暗夜并不是生命的尽头,而是柳暗花明又一村的前奏,是即将离弦之箭那短暂的「后退」,是出生前的阵痛。此时此刻,无论你感觉自己正一点一点地坠入灵魂暗夜,或是正处于灵魂暗夜之中,请相信,浓浓夜色滴落的声音正是黎明仙子的叩门声,她就在门外,等着我们开启门扉。

行至水穷处,亦是乘云而起、浴火重生之时。

作者序

带着对生命更大的臣服,我走出谷底

二○一○年三月十一日,我被紧紧捆在一辆救护车中,急速驶向一家医院的精神科。透过车窗,沿途的街道在我眼前快速闪过。那些街道上留下了我多年的脚印,层层叠叠的脚印,生活的脚印、幸福的脚印。在这里,我有蒸蒸日上的灵性谘商事业;在这里,我与我的人生伴侣,以及我们美丽可爱的女儿幸福、快乐地生活在一起。而现在,我觉得自己已被生命无情地抛弃,永逐门外。我失去了与他人的连结,心中唯一的希望便是「消失」!只是我不知道如何才能凭空消失,永不再回。我已跌入灵魂暗夜的最低谷,而这灵魂暗夜并非始于这一天,早在二○○九年春天,夜幕便已降临。那时我胃部极度不适,恐惧阵阵袭来。渐渐地,我越陷越深,陷入恐惧与痛苦之中,最终患上忧郁症,甚至精神病。这期间,我经历了一些完全超越我知识范畴的意识状态,真可谓一次暗界之旅。不过,我恢复得倒是很快,快得令人惊讶。住院一个月后,我从可怕的恶梦中醒来,感觉自己重获新生,好像我必须先跌落谷底,才能重新站起来。是的,正如英语俚语「hitting rock bottom」的传神描述,跌至最深的谷底,无可再低!不过,我并没有枉此一行,我带着新的觉知与对生命更大的臣服,从谷底走了出来。

回顾那令人心悸的一年,我开始领悟到蕴含其中的灵性意义,然而当时,我对此一无所知,毫无觉察。我觉得迷失、绝望,没有方向,不知该何去何从。这本书如同一次探索之旅,探索我人生的意义,并试图理解、诠释我经历的一切。本书的第一部分真实描述了我的灵魂暗夜,记录我如何一路下坠、落至谷底,又如何挣扎着力图避免这一切,以及坠入谷底最终为我带来了哪些收获。书中摘录了许多我在日记中记录下来的内在对话,与自己、与我的指导灵进行的内在对话。此外,我身边的两个人——我的先生杰瑞特及一位好友——讲述了他们在我的灵魂暗夜时分体验到的困惑、无助,以及获得的洞见。

除了我自己的经历,第一部分还探讨了精神病症在我的灵魂暗夜时分扮演的角色。就个人情况而言,我对精神病症常规治疗的看法并不负面,住院治疗和医生使用的药物对我的恢复发挥了至关重要的作用。然而我不否认,精神病症的常规治疗方法确实有其片面、纯理性的一面,以及不必要的冷峻。真诚建议大家可以在灵性疗癒与常规治疗之间筑起一座桥梁。此外,我在第一部分的最后一章还讨论了灵修领域可能会出现的极端行为,诸如盲目信任通灵能力及过度高估女性能量等。此类行为不仅证实了社会对现代灵性修习的偏见(例如模煳不清、虚无缥缈等),甚至可能导致心理失衡。成熟、踏实的灵性修习不会使一个人与世隔绝,而是会让他与地球实相建立坚实的连结,双足稳稳扎根大地。

本书的第二部分则由一系列与灵魂暗夜有关的传导讯息组成。传导讯息是借由内在沟通(心灵感应)从指导灵那里获取的讯息,而内在沟通的前提是资讯接收者(传导者)对超越地球次元的指导灵具有的能量及智慧敞开自己。所谓「敞开」指的是:于内在清空自己,放下逻辑思维与评判,在敏感的接收状态下传达指导灵带来的讯息。传导过程中,我总是处于一种宁静且深受启发的状态,而且自始至终都保持着自己的独立意识,觉知指导灵借由我说出的每一个词。也就是说,传导讯息时,我并未被指导灵「关闭」或「接管」——这也非我所愿。在我眼中,「通灵传导」是传导者与指导灵之间的合作,传导者为超越地球次元的智慧赋予地球形相。然而,即使传导者处于最深、最开放的接收状态,这些讯息也是被他或她转换成人类语言的;意思就是,这总是一个「转译」的过程。因此,我们必须注意的是:每一则传导讯息都会受到传导者的心理与文化背景影响。关于这一点,我已经在之前出版的几本书及我的网站上有过详细的讨论,此处不再赘述。

我在二○○二年开始进行传导,那时,约书亚的能量不期而至。虽然我并不是在宗教环境中长大,但从孩提时代起,我就对早期的基督教精神觉得很熟悉、很亲切。尽管如此,那天晚上约书亚(他以「约瑟之子约书亚」介绍自己)忽然出现在我之内,说他想要我传导一些讯息时,我真是大吃一惊。那时的我可谓百感交集,感动、荣幸、害怕、怀疑,心中更是充满惊奇与浓厚的兴趣。

在我们最初的对话中,约书亚这样介绍自己:

我是那个曾到过人世、被你们称为耶稣的人。我不是教会传统中的耶稣,也不是你们宗教作品里面的耶稣。我是「约瑟之子约书亚」,曾是个有血有肉的人类。我的确比你们先一步触及基督意识,但那是由超乎你们目前所能想像的某种力量所支持的。我的到来是一个宇宙事件,而我让自己在这个事件中为你们所用。

这并不容易。我曾试图将神无限的爱传递给人们,但没有成功,还引起许多误解。我来得太早了,但总是得有人来。我的到来就像把石头丢进一个大鱼池里,鱼都吓跑了,石头则是深深地沉入水底,但很久之后依然余波盪漾。你可能会说我希望传达的那种意识在暗中发挥作用,池塘的表面不断掀起波澜,善意但错误的诠释相互激盪,并以我之名彼此讨伐。那些被我的能量触动、被基督能量激发的人,无法真正让这股能量与自己的身心实相成为一体。

基督意识需要花很长的时间才能在地球上扎根,但现在是时候了。我已经回来透过许多人说话,说给每一个想要听、每一个从心灵的寂静处逐渐了解我的人听。我不说教,也不评断,我最真诚的希望就是让你们知道,那广大、无穷尽的爱,你们随时都可以得到。

我属于一个更高的意识、更大的存有,但我——约书亚——是那个存有(或意识场)化作人身的部分。我不太喜欢耶稣这个名字,因为我所代表的事物已被扭曲,而这个名字已经和那扭曲的版本紧密相连了。「耶稣」为教会传统和权威人士所有,好几个世纪以来,为了符合教会元老的利益,耶稣已经严重地被刻板化,以至于偏离了我所代表的事物。如果你能丢开成见,让我从传统中解脱出来,我会感到非常欣慰。

我是约书亚,是有血有肉的人类。我是你们的朋友和兄弟。我熟悉人类的种种。我是导师和朋友。别怕我,就像拥抱亲人那样地拥抱我吧。我们是一家人。

我传导的约书亚讯息已编辑成册,目前已经出版了几本书。我欣喜地看到这些讯息触动了许多人,这是我从未想过的。约书亚到来几年后,基督能量的两位女性承载者也来到我身边:圣母马利亚与抹大拉的马利亚。从此以后,我也开始传导她们带来的讯息。本书的第二部分收录了一些来自这三个源头的讯息,它们都与「灵魂暗夜」这个主题有直接或间接的关系,目的是带给大家关于内在成长与觉知、清晰明了的爱的资讯。值得一提的是,在阅读这些传导讯息的过程中,你感受到的能量氛围与文字带来的讯息同样重要,如果你因此获得启发、安慰与鼓励,目的便已达到。借由这些讯息,你能够与自己的灵魂建立连结;在这个智慧之源,你可以找到所有问题的答案。

图书试读

第三章 坠入暗夜:身心失衡危机

最终导致我崩溃的,是那种「什么都帮不了我」的感觉。虽然我的服药量越来越大,胃部还是很不舒服。后来我去医院检查,确诊为胃炎。家庭医师开过各式各样(抑制胃酸分泌)的药给我,我也悉数服用,都没有什么效果。各种另类疗法也无济于事。我自己或透过他人进行的灵性谘询及治疗虽然带给我一些积极正向的见解,但相对于持续的病痛与恐惧,以及严重失眠导致的令人恼火的疲劳感而言,只能发挥短暂的作用。二○○九年十一月起,我的情况更加恶化,罹患忧郁症,陷入毫无前景可言、也不再有任何希望的境地。

这一年的九月,我还举办工作坊。这是一系列工作坊的最后一期,参与者均为女性。整个系列历时将近一年,这一年来,我们从陌生人变成朋友,也因此,这是我唯一没有取消的工作坊。那是美好的一天,举办工作坊时,我切身感受到大家对我的理解与支持。不仅如此,我们还接收到地球母亲带来的美丽讯息。工作坊结束之后几天,那股温暖的能量依然陪伴着我,不过,之后我就坠入了无底深渊。我觉得自己在工作上前景渺茫,心中也没有任何灵感来创造前景。我实在无法接受这一切。病痛犹在,恐惧犹在,还有恼人的失眠。已经四个多月了!而且,我觉得自己已尝试过所有想得到、做得到的方法,与内在小孩沟通、与指导灵沟通,按摩、作画、回溯疗法、瑜伽、游泳、草药、西药,取消所有个案谘询,停止饮用咖啡、茶与酒,严格控制饮食……我已经束手无策,走投无路。

我觉得内在既空虚又荒芜,人也变得消极,整日沉默寡言。渐渐地,恐惧缓缓退去,取而代之的是令人窒息的死亡气息,一切都变得毫无意义。使我备受折磨的恐惧终于渐渐消退,我竟然丝毫不觉得高兴。我已经没有任何感觉,彷彿已经失去「感受」的功能,心如死水。这对我来说还是平生第一次。我算是一个较易落泪的人,优美动人的音乐或感染人心的电影,总会使我泪眼盈盈,而现在,我甚至无法再流泪,彷彿我再也没办法感受到任何情绪,死人一般。

用户评价

我对《灵魂暗夜:行过生命幽谷的真实故事与灵讯》这个书名充满了好奇,尤其是“灵魂暗夜”和“灵讯”这两个词。我一直在思考,我们每个人在生命中都会经历一些非常艰难的时期,这些时期仿佛将我们的灵魂笼罩在黑暗之中,让我们感到迷失和无助,这或许就是所谓的“灵魂暗夜”。而“灵讯”则让我联想到,在这些黑暗的时刻,是否会有一种来自内在或者外在的指引,一种微弱但坚定的声音,能够带领我们走出困境,找到方向。这本书的标题暗示它将分享一些真实的经历,这些经历可能充满了痛苦、挣扎,但最终也包含了通往光明和觉醒的“灵讯”。我非常希望通过阅读这本书,能够更好地理解“灵魂暗夜”的本质,学习如何在这种状态下保持觉知,并从中提取有益的智慧。我也对作者如何定义和传递“灵讯”感到好奇,是故事中的感悟?是某种心灵的启示?还是更深层次的宇宙信息?总之,这本书听起来像是一次深入人心的探索,一次关于生命韧性和精神成长的深刻对话。

评分从书名《灵魂暗夜:行过生命幽谷的真实故事与灵讯》来看,这本书似乎触及了我一直在探索的一个核心问题:如何在人生的低谷中找到意义和希望。《生命幽谷》这个词语让我联想到那些充满挑战、甚至是痛苦的经历,比如失落、疾病、背叛,或是任何让你感到窒息的时刻。但是,《行过》和《真实故事》这两个词又暗示着这本书并非仅仅停留在对痛苦的渲染,而是通过讲述个体真实的经历,展现了人们如何在这些艰难时刻中生存下来,并且最终从中走出来。我非常期待这本书能够提供一些具体的、可操作的“灵讯”,帮助我在自己的人生“幽谷”中找到方向。我希望作者能够分享那些在绝境中闪耀的智慧,那些帮助人们跨越痛苦、重拾生命力量的经验。我猜想,这本书会像一位经验丰富的向导,带领读者穿越那些迷雾重重、令人胆寒的时刻,并在途中点亮希望的火炬。对我而言,能够阅读到这样的故事,了解他人的生存智慧,本身就是一种强大的精神支持,也是对自我内在力量的唤醒。

评分我最近一直在思考关于“灵性”这个概念,它似乎是一个很广泛的,有时甚至有些抽象的词。但《灵魂暗夜:行过生命幽谷的真实故事与灵讯》这个书名,特别是“灵讯”二字,让我觉得它可能提供了一个更具体、更接地气的视角来理解灵性。我猜想,这本书不仅仅是关于理论的探讨,更可能包含了一些通过个人经历传递出来的,带有某种“信息”或“启示”的内容。我非常好奇这些“灵讯”究竟是什么?是来自内在的觉醒,还是某种超越性的指引?“真实故事”的部分则让我感到安心,这意味着它不是空洞的哲学说教,而是建立在真实的人生体验之上。我希望能在这本书中读到那些触及灵魂深处的故事,了解人们是如何在面对巨大的痛苦、失落甚至绝望时,依然能够找到内心的平静和前进的动力。我尤其关注“灵魂暗夜”这个阶段,它似乎是所有灵性探索中一个必经的、也是最考验人的部分。如果作者能够真实地描绘出这个过程,并且分享从中获得的“灵讯”,那将是一笔宝贵的财富,能帮助我在自己的生命旅途中更好地理解和应对那些不可避免的黑暗时期。

评分这本书的名字吸引了我很久,我一直对探索内心世界、理解生命意义的哲学和灵性议题非常感兴趣。《灵魂暗夜:行过生命幽谷的真实故事与灵讯》这个标题本身就充满了神秘感和深度,仿佛预示着一场关于自我发现和精神成长的旅程。我尤其被“生命幽谷”这个词所打动,它很容易让人联想到人生中那些艰难的时刻、失落的经历,以及那些我们必须独自面对的黑暗。然而,“行过”和“真实故事与灵讯”又带给人希望,暗示着即使在最深的幽谷中,也存在着通往光明和启示的道路,而且这些道路是通过真实的人生经历来展现的。我期待这本书能够提供一些深刻的见解,帮助我理解那些生命中的挑战,并从中汲取力量和智慧。我希望能在这本书中找到共鸣,看到别人是如何在困境中坚持下来,又是如何从中获得成长和启示的。对于那些曾经或正在经历人生低谷的人来说,这本书或许能成为一盏指路的明灯,或者一个温柔的陪伴。它的存在本身就代表着一种可能性——即使在最黑暗的时候,我们也不是孤单一人,而且总有可以学习和借鉴的经验。

评分《灵魂暗夜:行过生命幽谷的真实故事与灵讯》这个书名,第一眼就让我感受到一种深刻的共鸣。我一直认为,人生的意义并非只存在于顺境之中,那些艰难险阻,那些让我们感到“灵魂暗夜”的时刻,才是真正塑造我们、让我们成长的催化剂。“生命幽谷”这个意象,精准地捕捉了人生中那些不可避免的低潮和挑战,而“行过”则蕴含着一种积极的姿态,一种不屈不挠的决心。“真实故事”让我期待那些鲜活、触动人心的叙述,它们是力量的源泉,也是我们在迷茫时可以借鉴的灯塔。“灵讯”则是一个更令人着迷的词,它暗示着在穿越黑暗的过程中,会有一种超越性的智慧或启示被传递,帮助我们理解生命的真谛,找到内心的平静与力量。我希望这本书能够提供一些关于如何在困境中保持希望,如何在失落中找到自我,以及如何在最深的黑暗中瞥见一丝光明的经验和智慧。它听起来就像是为那些正在经历人生低谷,或者希望在未来更好地应对挑战的人准备的指南,一本能够带来慰藉、启发和深刻洞见的书籍。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有

![为人生带来奇蹟の魔法书: [图解] 25个灵性智慧精华 pdf epub mobi 电子书 下载](https://picttbooks.qciss.net/0010660967/main.jpg)