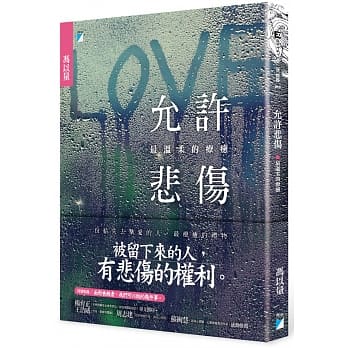

具体描述

一段在太平间体悟到如何活着的真实经历

一手策画政商名流身后事,

国内最大殡仪服务王国创办人,

首度公开传奇人生

陈原,1969年生于台北,从小被阿祖拉拔长大,跟着阿公沿路收旧货,看着阿爸办流水席做总铺师。幼年阿母早逝,使他第一次因死亡受到巨大冲击。长大后,他从阿爸的办桌生意中观察到,白帖隐藏的商机比红帖更大,于是从最底层的送花圈小弟做起,跑遍各大场合累积人脉、了解产业,用心蹲着等待时机跃起。

殡仪业做的是「人」的生意,在当年却是一个被人「嫌恶」的行业。

他曾在殡仪馆的饮水机装水时被员工赶走、医院的护士一看到他就皱起眉头、阿爸更哭着要他别再做这行,但他仍不畏眼光、主动出击:跑警察局,走入意外现场,被尸味呛得眼泪直流;跑医院,睡太平间,帮临终病患洗热水澡、替往生者清理秽物……就这样一步一步,凭着诚恳的同理心,透过精明的生意头脑与社交手段,以及不断跌倒又再奋起的意志力,他28岁白手起家,一手打造横跨两岸的殡仪服务王国,成为政商名流都能放心託付身后事的殡仪业传奇人物。

对陈原来说,以仁为本的「仁」,意味着心上永远放着的两种人:往生者,以及留下来的家属。

殡仪业要做的不只是为逝者「送行」,更是借由繁复的礼仪,陪伴家属安放情绪、走出悲伤,在所爱之人的生命终点,好好地说再见。

不管社会或时代如何转变,

人们面对挚爱之人的离去,情绪是共同的,

都需要一个仪式去安放并跨越悲伤,

这是我做这一行最大的意义。────陈原

各界名人感动推荐

吴宝田(丽宝集团总裁)

邱文达(台北医学大学伤害防治学研究所名誉教授)

蔡玉真(名嘴、资深财经记者)

纪宝如(台湾优质生命协会祕书长)

卢冠群(丽星邮轮台湾区总经理)

陈亚兰(陈亚兰歌仔戏团团长)

吴根成(旺旺中时媒体集团资深副总裁)

欧阳龙(台北市议员)

徐 明(中华催眠协会理事长)

李南山(上顺旅行社董事长)

邝汉光(马来西亚富贵集团董事经理)

游家昌(马来西亚富贵集团首席执行长)

我认识的陈原,为人海派,喜欢结交朋友,做事认真从不退缩。秉持着改变外界对殡仪业形象的目标,一路走来始终如一。他的经历,可以带领我们从另一种豁达的角度,看待生活、面对人生。──吴宝田

陈原年轻时曾对我说,他想要改变这个行业给外界的印象,希望用服务来赢得尊敬。时光匆匆,至今已过了十几个年头,当年的小老弟现在已成为跨足两岸、布建多达四十五个营业据点的企业家,我内心着实为他高兴。本书记录着他一路打拚不服输的历程,我相信对于很多徬徨在人生十字路口,还在寻找目标的人来说,会有许多的帮助和启发。──邱文达

我在陈原念高中时就认识他,那个时候我还在经营Disco,从没看过一个高中生,就那么有做生意的头脑,来谈包场,赚的比我们还多。之后在我人生低潮时,他成为我的贵人,我从来没看过一个人,能像他如此坚毅,永不放弃希望,朝目标迈进。他是生意人,但爱心从不落人后,帮助许多贫困家庭举办温馨而有尊严的告别式。他是殡仪业中一位集创意、毅力和爱心于一身的领航者。──纪宝如

这位帮许多大人物、小人物办完人生最后一程的「送行者」阿原,他是拚命三郎,而且乐观进取,把一般人不太喜欢的殡仪礼仪业,变得温馨有创意,是让我最折服之处。──蔡玉真

邮轮业和殡仪业是两个完全不相关的行业,也应毫无交集。有机缘认识陈原是由一次处理邮轮旅途中一位年长旅客因病往生的突发性事故,委由台湾仁本办理开始,其后为了提供优质服务而与陈原有数次洽谈。经由该次的接触,让我对仁本无微不至的服务态度及陈原的企业理念,有了深刻印象。回想当初,由于先入为主对殡仪业的刻板印象,初识时还与陈原保持距离,但经过这次业务接触后完全改观。我发现陈原是位非常诚恳、努力务实、有理想的企业家。他能首开风气之先,将世俗忌讳、避谈、位属下层的殡仪业,以企业方式经营,提昇殡仪从业人员的水准及社会位阶,他对于工作的热诚、执着及敬业态度,是许多年轻人所欠缺的。我常多次在公司会议上和新进人员分享陈原由逆境向上、终而开创新局的故事,要效法陈原的精神来面对工作,面对压力及挑战。很高兴陈原要出书了,希望他的故事能启发更多的人,为社会带来更美好的能量。──卢冠群

这本书谈的是一桩大道理:活着。每一段生动感人的故事,皆蕴含着发人深省的价值。字里行间在在可看出作者对人的关怀,是一本幸福有情有韵的好书。──陈亚兰

生离死别是人生必修的课程,陈原在我因丧女人生最低潮时刻,帮助我好好地向亲人说再见。对他和台湾仁本,我至今仍有说不出的感谢。──徐明

如何让往生者的身后事,在最后一程,走得尊严、隆重,是告慰死者,也是宽慰生者,是一个任重而道远的工作。我认识陈原多年,直到阅读此书,才理解他体贴待人、尊重生命的态度与理念从何而来。──欧阳龙

陈原一天工作超过二十个小时,从来不知道什么叫害怕。坚持、再坚持、勇往直前,是他成功的真实写照。──邝汉光、游家昌

著者信息

陈原

台湾仁本服务集团创办人暨执行长

1969年生于台北,中学肄业后即一头栽入殡仪业打拚。年轻时曾被抢生意的同业围殴、车子被开十多枪、员工吓到跑光光,但这反而让他更加拚命。为人海派,五湖四海皆朋友,做事坚持正当赚,凭着一身憨胆和想赚钱的细胞,28岁即创办「忠诚礼仪公司」,并在万芳医院首创五星级往生室,引领殡仪市场革命。

2003年成立「台湾仁本」后,成功策画台湾首富追思会、知名艺人告别式、重大事故公祭场等备受注目的丧礼,一举跃升媒体关注的话题焦点。「台湾仁本」坚持不买广告打知名度,而是以创意来服务客户、行销品牌,2012年已跻身国内殡仪通路规模前大三业者,更是成功跨足对岸殡仪市场的第一人。

1995年 创办「忠诚礼仪公司」,初期专营意外往生案件

1997年 「忠诚礼仪」朝向殡仪全方位经营

2000年 台湾第一家通过ISO认证之殡仪业者

首创北市万芳医院五星级往生室,引领殡仪市场革命

2003年 成立「台湾仁本」服务集团

2012年 「台湾仁本」殡仪通路规模,跻身全台前三大

2014年 成立「华夏仁本」,进军大陆

2017年 「华夏仁本」分公司遍布上海、昆山、杭州、温州、福州、厦门、泉州、宁波、合肥

图书目录

推荐序 他让每一场「人生最终回」都是完美的演出 蔡玉真

自序 往那些大家不想碰的、难做的生意走

Chapter 1 楔子

那一天,我看到阿母躺在地上

没有零用钱的童年

在学校卖便当的日子

为自己,也为一口气

Chapter 2 做「人」的生意

送花圈小弟

阿爸哭着要我别做了

在太平间过夜

冷冬的「生」意

鬼月来结婚

Chapter 3 生死交关

走入意外现场

打造五星级太平间

遭受死亡威胁

卖「创意」的葬礼

Chapter 4 重回草创年代

十万公里的路

活人的贪念

一觉醒来员工全跑光

「走了没?还没!」

放下身段,才能真正站稳

Chapter 5 人的终极关怀

殡仪业的未来挑战

有缘相「交陪」

二十年的生死路

图书序言

走在那些大家不想碰的、难走的道路上

明亮的灯光,暖色调的光线,干净的大理石地板,明亮的接待柜台,如果你稍微恍神没注意到墙上的招牌,可能会以为这是五星级饭店的接待大厅。事实上,这是太平间。

我还记得刚踏入殡仪业的时候,在社交饭局上,对方看见名片上印着:「葬仪社」,立刻就把名片丢在地上。这个行业长久以来承受外界的异样眼光,我暗自立志要为这个行业带来不一样的转变,让外界不再以轻贱的眼光看待它。

有次出国休假,在五星级饭店等待入住时,我突然有个念头,为什么太平间就一定只能是「破烂昏暗」的环境?为什么太平间不能像五星级饭店一样的气氛?死亡已经够悲伤了,为何环境还要使人更悲伤呢?

我花了上百万的成本重新打造万芳医院的太平间,在同业间是一项创举,我们一改外界对太平间的刻板印象,这是公司的重要转型,以差异化的服务内容与一般业者做出区隔。

台湾仁本专注在仪式的服务,不做金融炒作,只专注本业。我出生一个总铺师的底层家庭,年幼丧母,那些聪明人的投资生财方式我不懂,我只知道脚踏实地把自己的工作做好。

殡仪业是一个很讲求人脉背景的行业,我完全没有任何资金与人脉背景踏入这行,遇到各种困难和障碍。不认识警察,有意外事故,没有人会通知我去「做生意」。殡仪馆也没有认识的人,连收送仪式花圈都会被欺负。

甚至,承包太平间业务也会遭有心人士到公司门口开枪,有时员工还遭人殴打。到中国发展布局,因为环境艰困,一觉醒来,所有的台湾员工全部不告而别,跑光了。在最难过的时刻,我曾经躲在棉被里偷哭,哭完,隔天醒来,又是全新的一天,继续拚。

我书念得不多,家里没有雄厚的背景,但我拥有比一般人更强盛的毅力,我很清楚,好赚的生意不会轮到我做,我要成功,就一定得往那些大家不想碰的、难做的生意走。

在这样的险困环境下,我只好以「创意」作为决胜负的关键。我承办过许多名人的丧礼,丧礼也可以办得很不一样,可以有探戈舞、粉红色的派对、演唱会等各种方式。用无尽的创意,在这个行业里闯出一片蓝海。

虽然,公司已具一定规模,获利也相当稳定。两年前,我仍决定要跨海到中国拓展据点,我们是唯一一家台湾西进的公司,其他业者都惨败而归。亲近的友人没有一个人赞成我的想法,但我的想法很简单,台湾的市场几近饱和,光大台北地区就有上千家的殡仪业者,然而一年才有多少人过世?

一家公司不能只守着一个市场,单守着一个市场就会被这个单一市场的变化,操控了整个公司的营运。踏入中国,是给自己一个挑战,我的梦更大了,不只是要经营一家台湾最大的殡仪服务公司,还要是一家具国际规模的公司。

台湾市场一直是台湾仁本最主要的重心,而这几年开始,这个市场果然出现了变化,而这个变化可能会影响到公司的生存获利空间。

台湾仁本经过这几年的努力,医院太平间已经从过去破烂昏暗的环境,演变成五星级的明亮温馨空间。或许很多人没机会接触,所以还停留在过去的老旧观念,这也让一些别有用心的人,得以趁隙想消灭用心经营的业者,以谋求自身的生存和利益。

二○一七年七月开始,所有的太平间禁止举办祭拜仪式,这不仅对有心经营的业者造成困扰,也是一项扰民的政策。过去,往生者可以在太平间办理简单的仪式;往后在医院,往生者必须直接由家属委託葬仪业者领回住处,或送至殡仪馆办理仪式。

这项政策改变没有任何配套措施,现代人居家空间狭小,自家无法承办丧礼仪式,所以将大量送往殡仪馆。而目前殡仪馆数量有限,根本无法承受这么大量的祭拜仪式。

但无论如何,我和台湾仁本全体员工会坚持拚下去,绝对不会因为无法再承揽医院的太平间生意,就坐以待毙,一定会以最好的服务,努力凸显台湾仁本与其他业者的差异化,寻找更好的出路和未来。

图书试读

阿爸哭着要我别做了

我这么拚命做,为什么只有这么少的薪水?

初入这个行业,我就明了到一件事:原来这个世界不是你付出多少力气,就会有多少收获。我当时扛花圈的工作,大约早上六点出门,载着满车花圈到告别式会场,一支花圈五十元的「工钱」。

我穿着破牛仔裤和脏T恤,脚穿凉鞋,满身大汗在不同的告别式场合穿梭,回家时,又累又臭,已经晚上八点多了。这么辛苦,结果只有这么一点钱,我食量大,便当一餐要两个,新车的贷款、车子在大台北地区四处奔波的油钱。两万六的薪水,刚刚好没剩多少。

我跑去向舅舅抱怨,他答应帮我加薪,但加的薪水也才多一、两千元,根本不够用。怎么办呢?我车子已经买了,半途退出这行,车子的贷款要怎么办?此外,我真的不甘心,如果这样就放弃,我还能做什么呢?我已经没退路了。

在困境的时候,人们常常会执着在眼前的困难而钻牛角尖,走不出来。但我习惯跳出来看,看看是不是还有任何机会。虽然,送一支花圈只有五十元,一场五、六十支花圈,我拿到的钱还是杯水车薪。不过,我不能只看我拿到多少钱,要看这整个市场到底有没有发展。

一场丧礼,不是只有花的生意而已,这个产业还包含了:纸扎、棺木、诵经、殡葬纳骨、礼仪服务。如果光是花圈的生意就有这么大的规模,代表这个产业规模十分庞大。

从最早的咖啡厅创业,我学到的是不跟风,人家已经做热的产业,你才投入,就已经慢了好几步。当年,殡葬礼仪服务还不是很成熟,而且是一个被大家「嫌恶」的行业,即便在我创业初期,在社交场合都被警告不要递名片,因为会触大家的「霉头」,而在一些少数发名片的场合,有时对方还会直接把名片当着你的面丢掉。

这是一个人人嫌恶的产业,但同时也是一个处处是机会的庞大商机。我决定留下来,但问题是,我要如何留下来?我当时工作有两个主要的目标:其一是赚钱,让家里安心;其二是在这个行业里寻找发展的机会。我选择从花卉生意切入,但我并不只是把目光仅仅放在花而已,我那时候就确定志向,要往殡葬礼仪产业发展,我不会只做一辈子扛花圈的基层工人而已。这只是我踏入这个产业,最基本的第一步而已。

用户评价

我一直对死亡这个主题感到好奇,但又带着一丝莫名的恐惧。这本书的出现,无疑为我打开了一个新的视角。它没有回避死亡的沉重,但也没有沉溺于悲伤。相反,它以一种极为温和而富有力量的方式,引导读者去思考生命的价值,以及在生命的尽头,那些被忽略的爱如何开始崭露头角。书中的“送行者”与其说是在送别逝者,不如说是在唤醒生者心中沉睡的情感。他/她仿佛是一个连接生与死的桥梁,用自己的智慧和同情心,帮助人们跨越那道难以逾越的鸿沟。我喜欢书中对“传奇”二字的运用,它暗示了送行者所做的一切并非寻常,而是一种超越普通人想象的伟大。这种传奇,或许就体现在那些看似平凡的告别仪式中,体现在那些被送行者点燃的,重新燃起对生活希望的人们身上。这让我思考,我们每个人,是否也能在自己的生命中,扮演一个“送行者”的角色,去温暖那些需要告别和慰藉的灵魂?

评分这本书我早就听闻了,但一直没有机会翻开。最近终于下定决心,一口气读完了。拿到书的时候,就被它的名字深深吸引了:《当生命走到尽头,爱才开始:以仁为本的送行者传奇》。这个名字本身就充满了故事感,好像预示着一场关于生命、告别与深沉情感的旅程。我一直认为,很多时候,我们对生命的理解,恰恰是在即将失去的时候才变得深刻。这本书的标题仿佛就是对我这种想法的一种呼应,让我对即将展开的故事充满了期待。我想,一个“送行者”的故事,必定会触及人内心最柔软的部分,也会让我们重新审视生命本身的意义。在这个快节奏的时代,我们似乎总是忙于向前,很少有机会停下来,去思考那些真正重要的东西。也许,这本书就能为我提供一个契机,让我得以平静地审视生命,以及那些在我们生命中留下深刻印记的人。我迫不及待地想知道,这个以“仁”为本的送行者,究竟会带来怎样的故事,又会在怎样的生命尽头,催生出怎样的爱。

评分这本书给我的感觉,就像是在一个寒冷的夜晚,有人递过来一杯热腾腾的姜茶。那种温暖,不仅驱散了寒冷,更滋润了内心。我特别被书中那种对生命的敬畏之情所打动。在很多文化中,死亡常常被视为禁忌,是需要回避的话题。但这本书却以一种极为坦诚而又不失尊重的态度,去探讨生命的终点。它告诉我们,正是在生命的尽头,我们才可能真正领悟到爱的力量,才可能开始审视生命中最宝贵的东西。书中对“仁”的理解,让我看到了人性中最闪光的一面。它不是那种高高在上的道德说教,而是融入到每一个微小的关怀和举动中。这种“以仁为本”的送行方式,让告别不再是冰冷的结束,而是一种充满温度的传承。它让我相信,即使在生命的最后一刻,爱也能以一种新的形式延续下去,照亮前行的道路,给予生者力量。

评分读完之后,我有一种被深深触动的感觉,仿佛经历了一场心灵的洗礼。书中所描绘的“送行者”形象,并非我们通常想象中那种冰冷、程式化的告别引导者,而是一个充满了人文关怀和深刻理解的灵魂。他/她(书中对送行者的性别刻画或许留有想象空间)的每一次陪伴,每一次告别,都充满了对生命本身的尊重和对逝者家属的抚慰。我特别欣赏书中对细节的描绘,那些微小的动作,那些不经意间的眼神交流,都传递出巨大的情感力量。它让我意识到,告别并非是生命的终结,而可能是一种更深层次的开始,是对生命中美好回忆的珍藏,也是对未来生活的另一种寄托。书中对于“仁”的诠释,也让我受益匪浅。它不是空洞的口号,而是渗透在每一个行动中的温暖和善意。这种以人为本的态度,在面对生命的终结这一敏感话题时,显得尤为可贵。它提醒我们,在悲伤和失落面前,人性的光辉才是最耀眼的存在。

评分阅读这本书的过程,是一种静谧而深刻的体验。我仿佛跟随作者的笔触,走进了一个个充满情感的告别场景,感受着生者与逝者之间复杂而深沉的情感纠葛。书中对“送行者”的刻画,让我对这个职业有了全新的认识。他们不仅仅是执行者,更是心灵的引导者,是情感的梳理者。他们用自己的专业和爱心,帮助人们度过生命中最艰难的时刻。而“当生命走到尽头,爱才开始”这句话,更是点睛之笔。它揭示了生命的一种悖论:有时候,正是因为即将失去,我们才更能体会到爱的重要性,才更能将这份爱升华,化为一种永恒的力量。这种“以仁为本”的精神,贯穿了整本书,让每一个人物都充满了温度,让每一个故事都充满了力量。它让我明白,真正的送别,不仅是对逝者的尊重,更是对生者的慰藉,是对生命本身的赞美。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有